「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(後編)澄元方の上洛戦敗退と将軍義稙の淡路出奔事件の顛末

以前の記事 『「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(中編)将軍義尹の甲賀出奔事件の背景』 では、永正10年(1513)に将軍がわずかな供だけを連れて突如京都から出奔した珍事件の背景や、細川高国が京兆家当主となってから内衆の再編が進んでいたことなどを紹介しつつ、「義稙」と改名した将軍がどのような政権構想を抱いていたのかを探りました。

そして、大内義興が帰国した経緯については独立した記事として 『大内義興が帰国に至った背景―在京中に起きた「安芸国人一揆」と「有田合戦」の関係、遣明船の永代管掌権を獲得した件について』 で考察しました。

今回は主にその後の話、阿波より機を窺っていた細川澄元とその与党による上洛戦を通じて起きた将軍義稙と細川高国の関係の変化、そして澄元と将軍義稙を仲介した赤松義村とその重臣・浦上村宗の対立を併せて見つつ、なぜ高国と対立して出奔した将軍義稙の復帰が叶わず、高国に擁立された義晴が新たな将軍として受け入れられたのか、そしてその後の義稙の動向が「阿波公方」にどう繋がったのかを考察します。

同シリーズ記事

最後となる今回はデータ量にして前編や中編の3倍以上と、かなりの長文になっていますので、覚悟の上でどうぞ……。

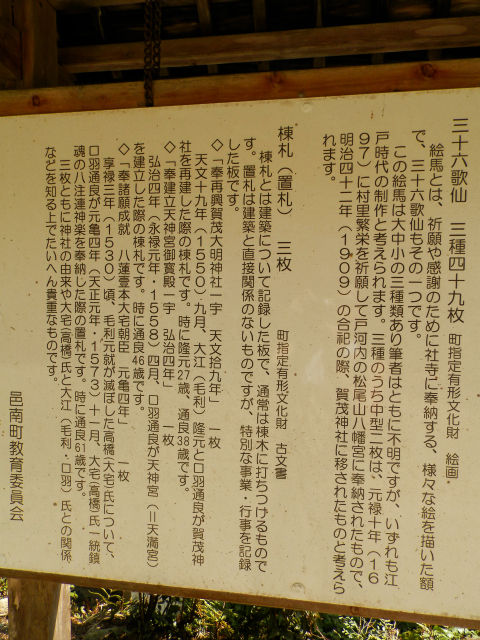

写真は阿波平島にある阿波公方足利家の菩提寺、西光寺の義稙、義冬、義栄三代廟所。

忙しい人のための、義稙の行動について検討すべき疑問点まとめ

全部読むのはしんどい方のために、対象を義稙の行動に絞って、この記事で検討の必要性を訴えているいくつかの疑問点について、まとめておきます。

澄元方の上洛戦の際に京都に残った義稙は高国を見捨てたのか?

高国が義稙を残して近江へと逃れた直後には、澄元から義稙に恭順を申し出る書状が送られており、また、三好之長が入京するまでの間には、義稙の方からも澄元派の赤松義村より「京都無事」を祝って太刀や馬が贈られたことへの返礼を送っている。これらのことから、京都に残留した義稙が澄元を受け入れる姿勢を見せていたのは間違いない。

しかし義稙は同時に、澄元に与する畠山義英の攻撃を受け河内高屋城に籠城していた畠山稙長を激励しており、近江に同行しなかったことをもって高国を見捨て澄元を支持したと断ずるのは妥当ではない。

また、高国はその後近江で両佐々木氏など近国からの援軍を得て帰還するわけだが、そもそも高国の敗退以前に両佐々木氏に支援を要請したのは義稙自身であり、そのような展開は想定できたはず。

そして、澄元死去の噂が流れていたことも合わせて考えると、京都に残留した義稙は高国が戻るまで時間を稼いでいたか、あるいは澄元と高国を両天秤にかけつつ状況を静観していたと見るのが妥当ではないか。

義稙は高国の専横を嫌って出奔したのか?

義稙は出奔に際して思い通りに執政できないことの不満を書き残しているが、高国の専横と評すべき行動や対立要因を具体的に挙げるのは難しい。

ただ、出奔直後から讃州家を頼り、約二ヶ月後には明確に高国の討伐を謳っていることから、義稙の側には高国への不満があったようだ。

出奔に際しての公卿の反応からは、両者が対立関係にあったと見られていることと、義稙側近の畠山式部少輔が反感を集めていたことが窺えるが、実際のところはよく分からない。

義稙は自身の後継者をどのように考えていたのか?

現在の通説では義稙が義維を養子としたために将軍家の分裂が継続したと捉えられて、義澄系(義澄→義晴→義輝→義昭)と義稙系(義稙→義維→義栄)に分類されている。

しかし、義稙と義維の親子関係を伝えるのは史料としては良質とは言えない軍記や伝承のみで、当時の一次史料によるとむしろ義稙は出奔以前から義晴を後継者に迎えようとした形跡がある。

また、出奔の翌月には義晴擁立が進められ、そのまま抵抗なく受け入れられたことを考えると、義晴を次期将軍候補とすることは以前からの既定路線であった可能性が高いのではないか。

義稙は将軍復帰の意志を義維に託したのか?

義稙は大永元年10月から11月にかけての堺上陸時の和睦交渉失敗により淡路へ退去して以後、大永3年4月に死去するまでの間、帰洛に向けて活動した形跡はなく、将軍復帰はもとより帰洛を望んでいたかどうかも分からない。

そもそも、今のところ信頼できる史料で義維の存在が確認できるのは義稙死後の大永7年3月以降であり、義稙の死が京都に伝わったのもその後であった。

義稙の遺臣が讃州家を頼り、義維を義稙の「猶子」として擁立したのは確かだが、実際には義稙が義維と対面したかどうかすら分からない。

目次

今回の記事はとても長いので目次を用意しました。

- 同シリーズ記事

- 忙しい人のための、義稙の行動について検討すべき疑問点まとめ

- 目次

- 将軍・足利義稙が有力守護による連合体制からの脱却を図り、側近の畠山式部少輔順光を引き立てたこと

- 各地の反幕府勢力と呼応して再び上洛戦を展開した、細川澄元と三好之長

- 細川澄元と結んだ赤松義村の事情……浦上村宗との対立の始まり

- 細川高国が近江へと逃れた一方で、京都に残留した将軍・足利義稙の真意とは?

- 細川澄元と三好之長の主従が死去し、細川高国が京都に復帰したこと

- 浦上村宗と戦い続けた赤松義村を支えたものは何だったのか

- 将軍・足利義稙が旧澄元派を頼って細川高国を討つために京都を脱出したこと

- 亀王丸が次期将軍「義晴」として擁立されてなお諦めなかった赤松義村の最期(妄想注意)

- 細川高国による新将軍の擁立が人々の支持を得た一方、高国打倒を諦めた義稙が畠山卜山とともに淡路に退去したこと

- 義稙の遺臣たちが「堺公方」義維を擁立し、義稙の系譜が「阿波公方」家に伝承されたこと

- 義稙終焉の地・撫養にある撫養城跡を巡ってみた

- 参考書籍、史料、論文、Webサイト等

- 浜口誠至『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』(思文閣出版)

- 山田康弘『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』(戎光祥出版)

- 今谷明『戦国 三好一族』(洋泉社)

- 清水克行・榎原雅治(編)『室町幕府将軍列伝』(戎光祥出版)

- 渡邊大門『備前 浦上氏』(戎光祥出版)

- 播磨学研究所・編『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)

- 大石泰史編『全国国衆ガイド 戦国の "地元の殿様" たち』(講談社)

- 若松和三郎『戦国三好氏と篠原長房』(戎光祥出版)

- 那賀川町史編さん室『平島公方史料集』

- 京都府教育委員会『京都府中世城館跡調査報告書 第3冊(山城編1)』『第4冊(山城編2)』

- 兵庫県史編集専門委員会『兵庫県史 通史編 第三巻』

- 西宮市史編集委員会『西宮市史 第一巻』『第四巻 資料編1』

- 国書刊行会編『続々群書類従 第三 史伝部2』(続群書類従完成会)

- 塙保己一編『続群書類従 第二十三輯下 武家部』(続群書類従完成会)

- 塙保己一編『群書類従 第二十一輯 合戦部』(続群書類従完成会)

- 高橋遼「戦国期大和国における松永久秀の正当性─ 興福寺との関係を中心に─」

- 西原正洋「永正の錯乱以降における細川氏の本庶関係―典厩家を軸として―」

- 馬部隆弘『細川晴元の取次と内衆の対立構造』ヒストリア 258号 (2016.10)

- 落ち穂ひろい

- やまんなか: 亀王丸と義村

- 二周年です(…のおまけ): Muromachi通り

- 室町幕府奉行人一覧

- 東京大学史料編纂所データベース

- その他

- 同シリーズ記事

将軍・足利義稙が有力守護による連合体制からの脱却を図り、側近の畠山式部少輔順光を引き立てたこと

将軍義稙は永正10(1513)年に出奔事件を起こし、これによって細川高国、大内義興、畠山義元、畠山尚順の四人に対して「諸事不可背御成敗之由申入云々」と、自身の裁定に従うことを約束させたのですが(中編『都を仰天させた将軍義尹の甲賀出奔と、帰洛の様子に見る幕閣の構成』)、永正15年(1518)8月に大内義興が帰国した時点で、すでに京都に残留しているのは細川高国ただ一人となっていました。

実は大内義興の帰国以前にも、能登守護の畠山義元は領国の錯乱を受けて永正10(1513)年10月に帰国した後、永正12年(1515)9月には死去していて、後継者の義総も引き続き能登への在国を余儀なくされていたのです。

また、畠山尾州家の当主・畠山尚順(すでに出家して「卜山」と号していました)も、永正12年頃には嫡子の次郎稙長の元服に伴って自身は京都を去り、領国紀伊の広城を拠点としてその統治に力を注いでいました。

永正15年(1518)の段階で、将軍義稙のもとで幕政に参加していた有力守護の多くがすでに京都を去り、領国統治のために在国せざるを得なくなっていたわけです。

そして、義稙もこの状況に何も手を打たなかったわけではなく、彼ら有力大名に頼らない独自の権力基盤を形成しようと考えたようで、そのために重用されたのが「明応の政変」以来、父と共に義稙(義材・義尹)に近侍していたという、畠山式部少輔順光でした。

この畠山順光の経歴はとても興味深いもので、明応2年(1493)5月、細川政元が義稙(義材)の身柄を龍安寺から側近の上原元秀邸へと移した際、身の回りの世話をする役目を受けたのが同朋衆の木阿弥で、順光はその息子でした。つまり、彼は元々奉公衆のような名のある武家の出身ではなかったのです。

この時、義稙(義材)が越中に脱走したために木阿弥父子は逮捕されて拷問を受けたのですが、彼らはその後も義稙(義材)からの信頼に応え、明応8年(1499)に河内で挙兵した畠山尚順と連携して上洛戦を展開した時には連絡役を務めました。

永正5年(1508)6月についに義稙(義尹)が京都帰還となり、父の木阿弥と共にその忠義を愛された順光は、この時に「畠山」の名字を賜ったとのことです。畠山家の惣領である尚順に無断で与えられたとは思えませんし、両者は共に義稙(義材・義尹)と強固な信頼関係を築いていたことを考えると、「順光」という名も尚順から偏諱を授かったものでしょうか。

そのような経歴を持つ畠山順光は永正14年(1517)4月、義稙の命を受けて将軍上使として大内義興の兵と共に大和へ侵攻、大和国内の武士たちの抗争を鎮圧しました。順光はこの時、興福寺の「官府衆徒」の地位をも獲得しようとしたそうです。

中世の「南都」大和国は守護を設置せず興福寺が支配権を持っていた特別な土地であり、衆徒というのは興福寺領の在地領主など半僧半俗の有力武士のことで、その代表者で構成されるのが「官府衆徒」あるいは「衆中」と呼ばれる機関でした。奈良市中の警固や犯罪人の検断を担っていたこの機関に将軍直臣の畠山順光が名を連ねるということはすなわち、将軍による大和支配への介入を意味していたと思われます。

余談: 興福寺の官府衆徒としては筒井氏や古市氏が有名ですが、彼らは応仁・文明の乱を通じて東軍方と西軍方に分かれて対立し、畠山政長(尾州家)と畠山義就(総州家)の争いにも積極的に加わった末に、管領・細川政元の頃にはその武力介入を招き、大和は幾度となく赤沢宗益(赤沢朝経、澤蔵軒宗益)の猛攻にさらされて甚大な被害を受けました。

その後も古市氏や越智氏は畠山総州家(義英)と共に澄元方に与しており、義稙が畠山順光に大和侵攻を命じたのも、旧義澄派である澄元与党の鎮圧が目的であったとも考えられます。

なお、後年の三好政権における大和支配の責任者となった松永久秀は、永禄5年から6年頃には正式に官府衆徒の棟梁である「官務」の地位を獲得しており、大和においては戦国時代も末期に至ってなお、興福寺を中心とした在地支配の枠組が必要とされていたことが窺えます。

畠山順光の官府衆徒への就任は義稙の目論見通りにはいかなかったようですが、その翌年の永正15年(1518)3月17日、畠山順光の邸宅にて異例の将軍御成が行われました。

明応2年の政変以後、これまで将軍御成の対象とされたのは管領を務めた当時の細川政元と細川高国、代々政所頭人を務めた伊勢守家当主の伊勢貞宗と伊勢貞陸の他には、永正5年(1508)8月の畠山尚順、永正7年(1510)10月の大内義興、永正9年(1512)4月の畠山義元といった有力守護に対して恩賞として一度だけ行われたものでした。

そのような先例の中で、元々武家の出身ではない畠山順光の邸宅への御成は、鷲尾隆康の日記『二水記』に「不慮の果報、不思議」と記されたように、特異な事件として受け止められたようです。

どうも義稙は良く言えば親愛の情が厚い、悪く言えば贔屓が過ぎるところがあったようで、かつては側近として重用した廷臣の葉室光忠が多くの大名たちから恨みを買ったことが「明応の政変」を招いた要因になりました。

詳しくは後述しますが、畠山順光も後に義稙が京都を出奔した理由として『二水記』に名指しでその振る舞いが非難され、今度の御成が行われた順光の邸宅も荒らされることになります。順光もまた葉室光忠と同様にしがらみの無さから義稙の代行者として重用され、そのために恨みを買う立場になってしまったものでしょうか。

『塵塚物語』の義稙評として「御こころ正直にして、やさしき御むまれつきなり」というのがありますが、実際、幼少期を父の義視とともに美濃で過ごした義稙は、生粋の京都育ちの将軍とは異なる価値観を持っていたように感じます。それは義稙が「下剋上」の時代に相応しい将軍のあり方を模索する中で得たものだと考えますが、少なからぬ京都の人々にとっては忌避すべきものでもあったのでしょう。

大内義興、畠山義元、畠山尚順らの相次ぐ帰国により、有力守護による連合体制から脱却せざるを得なくなった将軍義稙は、このように「明応の政変」以来の忠臣である畠山順光を特別に引き立てることで、言わば側近政治による体制強化を図ったものと考えられています。(山田康弘『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』)

しかし、西国一の大大名である大内義興の帰国は、永正8年(1511)の船岡山での手痛い敗戦以来、阿波から動いていなかった細川澄元とその与党を再び活気づかせ、将軍義稙と管領細川高国はその対応に追われることとなるのです。

余談: なお、畠山順光邸への御成には、永正8年に澄元方として葦屋河原合戦にも参戦した淡路守護・細川淡路守尚春の子息と思われる「細川淡路」が出席しています。

細川尚春はこの前年の永正14年9月、三好之長によって淡路を追われて堺へと逃亡しており、『細川両家記』によると更にこの翌年の永正16年5月11日、之長によって殺害されるという最期を遂げました。これにより、之長は淡路水軍を傘下に収めたと言われています。

細川家一門の尚春に対して、澄元の部下である三好之長が独断でそこまで横暴に振る舞ったとはちょっと信じがたいところですが、之長の行動は因果応報として、等持院合戦に敗れて高国に投降した彼の身に降り掛かることになります。

各地の反幕府勢力と呼応して再び上洛戦を展開した、細川澄元と三好之長

永正16年(1519)10月のこと、細川澄元を大将とする四国勢の進軍に先駆けて、かつて細川高国が将軍義澄を見捨てて義稙(義尹)方に身を投じた際に標的とされた池田筑後守貞正の遺児・三郎五郎(後の池田信正)が、有馬郡の田中城に拠って挙兵しました。

これに対して、越水城主・河原林対馬守正頼ら高国方の摂津国人たちが協力して攻め寄せたものの、寄手の中には城方と同じ池田一族の池田民部丞の軍勢があり、その中に旧主である三郎五郎に「返り忠」を起こす者が現れたことから軍は混乱し、城方の逆襲を受けて敗退してしまいました。

そして11月には、三好之長をはじめとする四国勢の本隊も兵庫津から上陸し、澄元は神呪寺に陣を構えた後、今度は逆に一万余騎の軍勢でもって、河原林正頼が守る越水城を包囲させました。

(なお、河原林対馬守正頼は一般的には「瓦林正頼」あるいは「瓦林政頼」と表記されることが多いようですが、彼の名字は当時の史料では一貫して「河原林」と記されているため、当ブログではこれに習った表記とします。)

この越水城は、船岡山に敗れて失敗に終わった永正8年(1511)の澄元方上洛戦の後、四国勢の上陸拠点の一つ兵庫津と京都を結ぶ交通の要衝である西宮の防衛拠点として、細川高国が西摂随一の有力国人・河原林正頼に命じて築かせたもので、攻める澄元、守る高国どちらの陣営にとっても極めて重要な城でした。

高国は越水城を救援するため、守護代・内藤備前守ら丹波勢を主力とする4、5千の軍勢を編成して12月に池田城に入った後、後詰めのために武庫川沿いに布陣し、越水城の東側に展開した澄元方と対峙する形となりました。そして、越水城を巡る攻防はこの後も翌年の2月3日に開城するまで続けられることになります。

一方『御内書案』によると、永正16年(1519)10月の摂津における池田三郎五郎の挙兵に先んじて、同年8月に大和にて牢人たちが蜂起したため、義稙側近の畠山順光が鎮圧に向かったらしく、細川高国に宛てて順光への協力を依頼する御内書が残されています。これもおそらく、澄元率いる本隊を支援するための陽動だったのでしょう。

そして、翌永正17年(1520)2月には、阿波に退去していた畠山総州家の義英が大和国人の越智氏などと連携し、尾州家の稙長が守る河内高屋城に攻め寄せました。

義英は永正8年(1511)7月にも澄元方の上洛戦に呼応して挙兵しており、義就流の総州家と政長流の尾州家に分裂した畠山家において、「明応の政変」の経緯から義澄方となっていた総州家の義英は、今度もいわば同じ負け組として澄元と共闘関係にあったようです。畠山尚順が自ら下向して領国紀伊の支配を強化しようとしたのも、彼らに対する備えを固めるためだったのかもしれません。

このように、幕府は永正16年(1519)から17年(1520)にかけて細川澄元とその与党による波状攻撃を受けて動揺し、将軍義稙は12月8日に摂津で陣中にあった細川高国に宛てて「其後者時宜如何候哉。無心元候。早速勝利被待思食候。」と戦況を案じつつ、12月28日には佐々木四郎(六角定頼)に宛てて「連々不可存疎略之由。被聞召訖。彌致忠節者可為神妙候也。」と、支援を命じる御内書を送っています。

(後述しますが、六角氏への援軍要請がすでにこの段階で将軍義稙の意志によって行われていたことは、義稙と高国の関係を考えるに当たって重要なポイントだと思います。)

余談: 幕府の苦境は京都から遠く離れた駿河の今川家にも伝わっていたようで、永正17年(1520)正月13日には今川修理大夫(=氏親。大河ドラマ『おんな城主 直虎』で浅丘ルリ子が熱演した寿桂尼の夫。)に宛てた「就澄元摂州出張之儀。飛脚到来。尤神妙候也。」という内容の御内書案が残されています。

澄元は義稙(当時は義尹)の将軍再任以来、幕府に敵対する形となっていましたが、それは彼が細川政元の後を継いだ成り行きによるもので、義澄亡き今となっては(澄元は義澄の将軍在任中にも義稙との和睦を進言したことがあったほどです)、彼個人には将軍義稙への逆意など無かったでしょう。

しかし、「船岡山合戦」など義稙方との戦いで犠牲となった者たちの無念を背負う立場には違いなく、麾下の国人たちの中には一族が高国派と澄元派に分裂して争った結果、讃州家を頼って阿波への退去を余儀なくされた者もおりました。(「船岡山合戦」に敗死した細川政賢の子で典厩家当主の座を尹賢に奪われていた細川澄賢、前述した摂津瓦林氏の一族なども同様で、阿波に逼塞していました。)

そんな現状を打開するためにも、力ずくで高国を排除して再び京兆家の当主の座につき、将軍義稙の許しを得た上で幕府に復帰する……今度の澄元の上洛戦は、そのような戦いであったわけです。

細川澄元と結んだ赤松義村の事情……浦上村宗との対立の始まり

ここで、今度の澄元の上洛戦とその後の展開に大きな影響を与えることになる、赤松義村と浦上村宗の対立を中心に、赤松家の動向を確認しておきます。

赤松家では、永正3年(1506)頃から前当主・赤松政則の未亡人である洞松院が当主の義村に代わり、守護の意を奉じて黒印状を発給する体制が継続していました。

義村の生年は確実な史料からは不明(系図や軍記類には文明4年、延徳2年、明応3年の記述あり)ですが、『御内書案』によると、永正3年(1506)3月14日付で将軍義澄から赤松伊豆守宛で出された御内書にはまだ「道祖」と幼名で記されているものの、永正5年(1508)2月23日付で将軍義澄が赤松重臣たちに宛てた御内書には、浦上村宗が「浦上幸松」と幼名で記されている一方で義村は「次郎」と記されており、この頃には成人していたものと思われます。

そして、永正9年(1512)に浦上村宗がまだ10代前半の若さで名代として上洛している(中編『将軍義尹が赤松氏を赦免して義澄の遺児亀王丸と和睦したことの意味、その陰で軋轢を深めていた大内義興』)のに対して、守護であるはずの義村はまだ洞松院から権限を委譲されていない状況だったことが窺えます。

かつて、明応5年(1496)に赤松政則が死去した際、5人の重臣たち(浦上則宗、別所則治、赤松則貞、小寺則職、薬師寺貴能)が道祖松丸(後の次郎義村)の守護就任を幕府に要請したのですが、義村を擁立しつつ政局を主導する浦上則宗に反発した一部の重臣たちが赤松播磨守勝範を担ぎ出し、更に別所則治が洞松院を支持したことで赤松家中は分裂し、「東西取合合戦」と呼ばれる播磨の内戦へと発展した経緯がありました。

(なお、永正9年(1512)に浦上村宗と共に上洛した別所則治は翌永正10年に死去しており、その子か孫と見られる後継者の村治は義村からの偏諱を授かっています。別所氏は次第に赤松氏から独立していったとされますが、この頃の動向は定かではないようです。)

洞松院による執政期、義村はたびたび置塩館に歌人冷泉為広を招いて親交を深めるなど、和歌三昧の生活を送っていたと言われていますが、永正12年(1515)頃には側近として三人の奉行を編成して式目を定めるなど、ようやく守護として活動するようになります。

やがて義村は浦上村宗を遠ざけ、村宗と同じ宿老格の小寺則職を重用するようになるのですが、永正15年(1518)7月には村宗の出仕を停止したばかりか、翌永正16年(1519)11月9日、義村は自ら軍を率いて置塩城から出陣し、村宗の本拠地である備前三石城下まで押し寄せ、これを包囲したのです。

背景には赤松家中における高国派と澄元派の対立があり、義村がこの時機に兵を動かしたのは、澄元方の上洛戦を支援するためだったようです。

この三石城攻略戦は、義村側近の奉行・櫛橋則高の計らいによって村宗が降参する形で和睦が結ばれ、義村は12月末に帰陣したのですが、翌永正17年(1520)の2月2日(越水城開城の前日になります)には播磨太山寺に澄元戦勝の祈祷を依頼しており、義村が引き続き澄元と提携していたことは間違いありません。

(なお、『実隆公記』には「浦上勝利」と記されているそうで、三石城の戦いは和睦に終わったとはいえ、義村が村宗の討伐という目的を果たせなかった点で赤松の敗北と見なされたのでしょう。そして、両者の対決は京都でも注目されていたことが窺えます。)

これまで将軍義稙は義村に対して、永正15年(1518)12月2日、永正16年(1519)5月23日、永正16年(1519)11月3日と三度に渡って御内書を送り、澄元に与する被官の成敗や高国との和睦を命じていたのですが、義村は将軍の意に逆らってまでも澄元に肩入れし続けたわけです。

義村がそこまで澄元を支持した理由は定かではありませんが、義村の姉は澄元の実兄に当たる讃州家当主・細川之持に嫁いでいたこともあり、家中にも讃州家との繋がりを持つ者が多かったのでしょうか。

あるいは義村としても、本来中継ぎであったはずの洞松院の執政が長期間に渡ったために、その影響力を家中から排除するには、京兆家の補佐を務めてきた野州家出身の高国よりも、讃州家出身の澄元が幕府中枢に復帰してくれた方が良いと考えたのかもしれません。

(洞松院は細川政元の姉妹、つまりあの細川勝元の娘であり、「船岡山合戦」で澄元方に与した赤松家が後に幕府から赦免されたのも、洞松院と高国のコネに依るところが大きかったようです。)

義村が浦上村宗を排除しようとした理由について、『赤松記』は「浦上掃部助村宗と上の御間、不思議の雑説出来」と、曖昧な記述に留めています。通説的には義村は守護として自立するために村宗からの「下剋上」に対抗したとされていますが、当時の状況を鑑みれば「下剋上」というよりも、澄元との提携を推進する義村にとって、村宗は放置できない存在であったためではないかと考えます。

この後、村宗は洞松院や義村の嫡子・才松丸(後の赤松晴政)だけでなく、前将軍義澄の遺児・亀王丸(後の将軍義晴)をも手中に収めて、高国派として最大の功績を上げることになりますが、前述の通りすでに上洛も経験していた村宗は、早くから高国と関係を持っていたのかもしれません。

細川高国が近江へと逃れた一方で、京都に残留した将軍・足利義稙の真意とは?

さて、永正16年(1519)11月から続いていた越水城の攻囲戦ですが、『細川両家記』によると、年が明けて間もない正月10日のこと、高国方は2万余騎で攻め寄せたものの戦況を覆すことはできず、やがて城方の気力が尽きたために開城する運びとなりました。

永正17年(1520)2月3日夜半、城主の河原林正頼は逃亡して落ち延び、老臣の若槻伊豆守長澄は一人城に残って堂々と十文字に切腹し、後世の語り草となりました。『重編応仁記』には伊豆守の辞世の歌として「花咲かぬ今の憂き身も古へも 身のなる果は変はらざりけり」が伝えられています。

(『細川両家記』が描く越水城の攻囲戦には、城方で剛弓を讃えられた一宮三郎の活躍など見どころが色々あります。細川両家記を読む が詳しいです。)

そして、引き続き『細川両家記』によると、後詰めの高国勢もやむなく池田・伊丹・久々知・長洲・尼崎へと陣を後退、これに応じて陣を進めた三好之長は2月16日に1万7千余で尼崎・長洲へと攻め寄せ、「大物北の横堤」にて香西与四郎と三好孫四郎が太刀打ちしてどちらも名を上げたが、日が暮れて雨も降ってきたので双方兵を引き、その後高国は各城に連絡して京都へ撤退したとあります。(高国の敗因は越水城の攻囲戦の際、正月10日の西宮戎神社の神事、忌籠りの日に戦闘を仕掛けた罰だと噂されたそうです。)

このような戦況の悪化に加えて、京都では正月12日に土一揆が蜂起、28日には将軍第の木屋に放火される事件も起きており、義稙は2月6日に佐々木中務少輔(京極高清)宛で「京都忩劇之條。不移時日令参洛。抽忠節者可為神妙候也。」との御内書を送り、江南の六角氏に続いて江北の京極氏に対しても、速やかに上洛して支援するよう依頼したようです。

また、義稙は高国に対しても2月8日に「越水城不慮之儀無心元候。雖然諸陣堅固之由可然候。勝利被待思食候。」と、越水城の開城後もまだ勝利を期待していると激励していたのですが、前述の通り高国は2月16日に摂津で敗れて陣を退いたばかりか、池田城や伊丹城などの重要拠点も放棄し、総退却する結果となってしまったのです。

京都に戻った高国は「誘引申室町殿可落行云々、雖然室町殿無御招引」(『元長卿記』2月17日条)と将軍に共に落ち延びるよう求めたものの拒否されたらしく、将軍を三条御所に残したまま近江へと落ちて行きました。

『祐維記抄』には「十六日、酉刻、津國細川方陣破、細川方散々打死了、則細川右京大夫高国近江ヘ落行給云々、公方様ハ無殊儀京都ニ御座候也、六郎殿同三好ハ未津國在之」とあり、摂津で散々に敗れた高国は近江へと逃れたが、将軍義稙は京都に健在であること、澄元と三好之長はまだ摂津にいることが伝えられています。

幕府軍の主力たる高国勢の敗退によって追い詰められたはずの将軍義稙は、なぜ京都に残留したのでしょうか。

実は、義稙の元には澄元からの書状が届いていたようで、2月17日付で畠山式部少輔に宛てた以下のような内容が記されています。(『後法成寺関白記』2月20日条)

奉対上意連々無疎略之通、以赤松兵部令申候処、被達上聞由候条、至摂州令入国、爰元大略雖属本意候、公儀憚存不罷上候、此砌一途被仰出候者、毎事任上意可相働候、此事之次第急度御入魂憑入候、猶委曲荻野左衛門大夫可申候、恐々謹言、

澄元は以前から将軍の命令を疎かにはしないと赤松兵部少輔(義村)を通じて上申していたらしく、今度摂津を平定しても上洛しなかったのは将軍を憚ったためで、何事も将軍の命令に従うと申し出ていたというのです。

後世に編纂された軍記とはいえ『細川両家記』にも「今度公方様澄元一味にて京に御座候也」と、この動きを裏付ける記述があり、後に高国が京都を奪還して義稙は京都を出奔するという展開を知っていると尚更、義稙はすでに澄元に通じていたために、高国を見捨てて京都に残ったのだと考えてしまいそうです。

しかし、これまでの経緯と義稙の立場を考えると、この時点ではまだそのように断定はできません。

そもそも前年の末頃には六角氏に、またこのわずか10日程前にも京極氏に対して支援を要請したのは他ならぬ義稙自身でした。近江へ逃れた高国も2月22日に尼子某に対して「誠今度儀、不慮之題目、口惜候、仍至当国令下著候、此時別而中書江被加異見、入魂頼入存候」(片岡文書)と、今度の都落ちの無念を訴えるとともに、再び「中書」(佐々木中務少輔=京極高清)に協力を依頼しています。

少なくとも高国の方は、義稙の京都残留をもって自分が見捨てられたとは考えておらず、永正8年(1511)の「船岡山合戦」に至った澄元方の上洛戦の時と同様に、周辺勢力の助力を得て態勢を立て直し、再び京都奪還の機会を狙っていたのでしょう。

しかし、今回の状況が永正8年(1511)と大きく違うのは、対抗勢力の求心力の源泉であった前将軍義澄がすでに存命ではないことです。義澄の二人の遺児が赤松家と細川讃州家に庇護されていたものの、今は義稙が唯一の将軍であり、後継者として相応しい縁者もいなかったため、高国と澄元の京兆家家督を巡る争いがどう展開しようとも、血筋において義稙の立場が脅かされることはなかったのです。

(むしろ、すでに齢五十を越えていた義稙が正室すら迎えることなく、将軍家としての重責を一身に負っているというのは異例の事態で、彼は将軍家の分裂を忌避して意図的にそのような状況を保っていたと見るべきかもしれません。)

そして、高国を退けた澄元の方でも大きな問題が起きていました。

『祐維記抄』には翌3月16日の風聞として「河内高屋城落畢、御曹司、同遊佐、越智請取落シ被申訖、当國一圓ニ越智進止也、武家一向ニ不及入部者也、六郎殿ハ、去二月十六日夜尼崎舟沈テ他界云々、未諸人六郎殿ヲ見ル者一人モ無之云々」と記しており、高屋城が落城して御曹司=畠山稙長および遊佐氏から越智氏の手に渡り、大和国一円に越智氏の支配が及ぶこととなったが、武家は一向に入部に及んでいないこと、また(その理由としてでしょうか?)、六郎殿=澄元は先月の尼崎の戦いで死んだという噂があったことが分かります。

『細川両家記』が伝える2月16日の「大物北の横堤」での戦いには「その日は暮。雨もふりければ。両方互に引たり。」ともあり、澄元は悪天候の中で大物浦からの上陸戦を敢行し高国勢を撤退に追い込んだものの、実際のところ死んでいてもおかしくない事態に陥ったのかもしれません。

また『細川両家記』には「然に同二月廿七日に難波より三好筑前守之長。京へ上り給ひ。都にて威勢申計なし。」ともあり、三好之長が2月27日にはすでに難波を発って京都に入ったかのように記していますが、実際には三好之長は2月20日に大山崎に入ったもののすぐには上洛せず、ここで約1ヶ月滞在したようです。

そして同じく『細川両家記』によると、澄元は3月16日に伊丹城へ入ったようなのですが、そこから一向に動かず、3月27日に三好之長が2万に及ぶ軍勢を率いて洛中を行進した時にも姿を見せなかったため、京都の人々からこのような噂が広まっていたのです。(なお『祐維記抄』からは、澄元死去の噂は実に5月に至っても続いていたことが分かります。)

以前より澄元方と交渉していた将軍義稙が、そのような噂を知らなかった、気に掛けなかったとは思えません。

また、高屋城が落城する以前の2月29日、将軍義稙は高屋城を守り続けていた畠山次郎(稙長)に宛てて「高屋城事。于今堅固之由。尤神妙候。彌被官人等励戦功之様。可被加懇詞候也。」と、その防戦ぶりを賞賛する御内書を送っています。

この時、稙長は澄元に与する総州家とその与党・越智氏によって高屋城を攻められており、『祐維記抄』に「尾州無合力」「筒井順興モ陣立無之」とあるように、父の尾州入道(卜山)や以前より義材派=尾州派であった筒井氏からの支援も期待できない状況だったことが窺えます。

そんな苦境にあった畠山稙長を励ましている義稙が、実はそれ以前より澄元を受け入れていたというのでしょうか。だとすると、このような対応はあまりにも場当たり的で不審に感じられます。

その一方で義稙は3月3日、赤松兵部少輔(義村)に宛てて「就今度京都無事之儀。太刀一腰。西長。馬一疋鹿毛。到来。悦喜候也。」と、「京都無事」を祝って太刀や馬が贈られたことへの返礼を送っています。

前述したように、将軍義稙は赤松義村が家中に澄元派を抱えていた事情を知りながら、再三に渡り、澄元と手を切って高国と和解するよう促していたのですが、義村は再び今度の澄元方の上洛戦を支援したばかりか、恭順の意志を示す澄元を受け入れるよう義稙に申し出たのでしょう。そんな赤松義村に対するこの義稙の態度も、すなわち澄元を受け入れたことの表明にも思えます。

義稙はこのわずか数日前に、高屋城で澄元方への抗戦を続ける畠山稙長を激励したばかりで、まだ落城もしていないはず。これは一体どういうことなのでしょうか。

これまで見た状況を義稙の立場で考えてみると、近江へと逃れた高国には同行しなかったものの、畠山尾州家など従来からの支持勢力との関係は維持しようと努め、その一方で生死定かならぬ澄元方との交渉も続けつつ、情勢の把握に努めていたというのが実際のところではないでしょうか。もちろん、高国が援軍を得て戻ってくる可能性も想定しつつ、です。

幕府の主導権は京兆家が掌握しており、将軍はその傀儡に過ぎなかった……そのように捉えるならば、義稙の態度は理解できないかもしれません。

しかし、京兆家家督を巡る高国と澄元の争いに左右されることなく、自らが築いた三条御所に泰然として留まり続けることこそが、将軍として示すべき天下静謐への道だと考えていたのだとすると、あながち一貫性のない姿勢とも言えないでしょう。

細川澄元と三好之長の主従が死去し、細川高国が京都に復帰したこと

永正17年(1520)2月17日に京都を脱出して以後、大津の園城寺に滞在していたという細川高国は、各所に軍勢催促を行った結果、両佐々木氏(六角、京極)の支援を取り付けます。

諸史料に3万、4万、あるいは7万とも伝えられる大軍(この数字には高国麾下の兵と両佐々木氏からの援軍のほか、近江の朽木氏、越前の朝倉氏、美濃の土岐氏など周辺他国の兵が含まれるようです)を坂本に集結させた高国方は、5月2日から3日にかけて如意ヶ嶽など東山方面に進出、京都を制圧していた三好之長ら澄元勢を威圧しました。

『祐維記抄』には5月1日の記録として「去十六日ニ細川高国江州守山ノ八日市迄出頭」とあり、おそらく4月16日には八日市まで赴いて近江勢と合流した後、越前や美濃の諸勢も加えて坂本で陣容を整え、内藤貞正ら丹波勢とも示し合わせて反撃を開始したのでしょう。

高国方の大軍勢の様子は京都にいた公卿の日記に記されていますが、とりわけ『後法成寺関白記』5月3日条の「東西南北燧無是非、即諸軍勢如意寺峯以下所々陣取、驚目者也、及晩有時声、」という記述がよく伝わってきます。

一方、入京時には足軽を含めて2万人と伝えられた三好勢は、大軍による篝火と鬨の声に圧倒されたのか多くの脱落者を出したようで、この時点で4千、あるいは5千程にまで減っていたと伝えられています。

三好之長は5月1日、主君の澄元が京兆家家督を認められたことへの御礼のため、将軍義稙の元に出仕して礼物を贈ったばかりでしたが、そのわずか2日後にはこのような窮地に立たされることとなったのです。

『拾芥記』には「三好衆三条等持院并膏薬道場陣取之、奉頼三条之御所」とあり、之長は将軍義稙の支援を期待して三条御所に近い等持院と膏薬道場に陣取ったようですが、義稙はなぜか加勢しようとはしませんでした。

そればかりか、澄元麾下で名のある武将たちの中にも高国方へと降参する者が続出したらしく、『応仁後記』には「同四日、希雲カ一味ニ頼切タル香川安富久米川村等九頭ノ者共、敵方ヘ降参シテ弥々無勢ニナリニケリ」とあり、香川氏・安富氏・久米氏・川村氏といった名前が挙げられています。

このような状況で始まった合戦は『後法成寺関白記』には「諸陣川原江寄陣於云々、時声無是非、今日者足軽計合戦云々」(5月4日条)、また「諸陣猶東川原口江寄陣於、時声驚耳目也、今日モ川原ニテ足軽相戦云々、酉剋許諸陣所ノクト云々」(5月5日条)とあり、東山から陣を寄せた高国勢の鬨の声が聞かれるとともに、川原で足軽同士が戦う様子が見られたようですが、5月5日の夕暮れ時にはいずれも陣を退き、『実隆公記』によると「高国陣取、及昏引退、入夜三吉逐電云々」と、その夜には三好之長が行方をくらましたようです。

『祐維記抄』5月6日条は「細川高国七万騎余有之云々、吉田ニ高国ハ被取陣、諸勢ハ京中ヘ入、爰三好ガシウト界敷ハ打死ニト云々、其外高国ヘ裏帰面々十人余有之云々」と、之長を見限って高国に付いた者が十人以上いたことを報じるとともに、「六郎殿ハ未被見之、去二月十六日ニ海沈給事一定々々」と、やはり澄元が2月16日の尼崎における戦いで溺死したという噂を記しています。

以前に細川成之が高国への書状で反省したように(前編『「明応の政変」による讃州家の立場の変化と、一門の長老・細川成之の憂い』)、政元の頃から三好之長の増長を快く思わない者が多かった上に、澄元死去の噂まで流れたことで、諸将の離反に拍車が掛かったのでしょう。

『応仁後記』に挙げられているうち香川氏、安富氏などは讃岐守護代かつ京兆家譜代内衆でもある一族なので、離反するのも分からなくはありませんが、久米氏などは阿波の有力な国人であり讃州家の被官と思われます。いずれにせよ、彼らの多くは三好之長の部下ではなく、まして澄元が死去したとあれば、窮地の之長に従う義理などないという道理でしょうか。

三好之長は2人の子息(芥川二郎、三好孫四郎)や甥(三好新五郎)とともに、三条東洞院にある通玄寺塔頭・曇華院(将軍家ゆかりの尼寺で、義稙の妹である祝渓聖寿が入寺していました)に匿われていましたが、5月8日にはその噂が知られ、9日には高国に露顕して包囲されました。

祝渓聖寿は三好父子の引き渡しを拒み続けたものの、之長もついに腹をくくったものか、10日に子息両人を投降させた後、11日には自ら寺を出て、百万遍の講堂(知恩寺)にて甥の介錯により切腹するという結末を迎えたのです。(『祐維記抄』5月12日条によると、三好新五郎は之長の首を落とした後「我こそ三好が内者よ、自害これ見よ」と大音声で呼ばわり、立ったまま切腹するという勇ましい最期を見せて語り草となったようです。)

『細川両家記』には、高国は詫びを入れて降参してきた三好之長父子に対して赦免を約束したものの、之長を父(淡路守護・細川淡路守尚春)の仇と恨む細川彦四郎の訴えにより、奇しくも前年に尚春が之長によって殺害されたのと同日の5月11日に甥の新四郎ともども切腹させられ、子息の次郎・孫四郎兄弟もまた細川彦四郎から高国へ申し入れたため、翌12日に国元への手紙を書き残してそれぞれ切腹したとあり、不思議な因果を感じさせられます。(『続応仁後記』では「于時五月十一日、父子三人同日ニ滅亡ス」と更に劇的な内容に変わっていますが……甥の新五郎はどこへ……?)

余談: 今谷明先生は『戦国 三好一族』の中で、奉公衆として側に仕えていた細川彦四郎からの訴えを受けて、将軍義稙が之長と子息らの処分を決めたかのように書かれていますが、元ネタと思われる『細川両家記』には「同子息次郎孫四郎事も彦四郎殿より高国へ色々申されける。降参人いかゞと思召けれ共。さあらば生害させられよと御返事有ければ。」とあるように、高国の判断で切腹させたように読めます。

もしかすると、写本による違いや一次史料の内容と整合させた結果なのかもしれませんが、これまでの経緯を踏まえると、之長の処刑を決めたのが義稙か高国かでは大きく印象が異なりますので、ここに指摘しておきます。

このように悲劇的な最期を迎えた三好之長に対して、半井保房は『聾盲記』で「合戦ニハ三好ト申大強ノ物ナレ共、天罰ニテ如此」と辛辣な評価を下すとともに、之長を項羽に、高国を劉邦に喩えつつ「今三好ハ大悪ノ大出ナル者也、皆人々無不悦喜也」などと記しており、都の人々から忌み嫌われた三好一族の悪評ぶりが窺えます。

京都における澄元方の敗退は河内や大和での戦況にも影響したようで、『祐維記抄』によると、三好之長が逐電した翌日の5月6日には畠山総州(義英)が河内から没落し、9日には越智氏の調法により吉野まで逃れ、10日には入れ替わるように畠山尾州御曹司(稙長)とその被官の遊佐氏が河内に復帰、大和では筒井氏の軍勢によって古市氏の「山ノ城」が攻め落とされました。

そして、摂津では澄元与党が悉く退散して高国方が復帰し、畿内の治安が回復して寺社本所領も相違ないことが報じられ、大和・河内においても遊佐氏の仲介によって筒井氏と越智氏の和睦が進められたのです。

伊丹城に留まっていたという細川澄元も之長の敗報を聞いて阿波へと撤退しましたが、2月に尼崎で溺死した噂されていた澄元は、実際に容態が悪かったのでしょう。之長の死からわずか1ヶ月後となる永正17年6月10日に、32歳の若さで死去しました。

さて、細川澄元の代理として上洛した三好之長を受け入れ、「上意之趣與三好無二之御同心也云々」(『二水記』5月3日条)などと噂されていたにもかかわらず、結果的にこれを見捨て、細川高国の帰京を迎えるに至った将軍義稙は、どうなったのでしょうか。

京都に復帰した高国は5月12日には早速、将軍に対面していましたが(『実隆公記』5月12日条)、特に咎め立てたりすることはなかったようです。

前述したように、高国が京都を捨てて近江に落ちたのは両佐々木氏への援軍要請という当初の予定通りの行動であって、将軍もそれを承知で京都に残ったのであれば、帰還した高国が何事もなかったかのように面会していることも、おかしな話ではないのかもしれません。

ただ、もしそうであったとしても、将軍が一旦は澄元の京兆家家督を認めたことは事実でした。

また、義稙が三好之長を受け入れた際、公卿の中に高国への同情の声があったことは確かで、祝渓聖寿が之長父子の引き渡しを拒んだのも、掌を返すかのような兄の態度には承服できなかったためとも考えられます。

背信行為とも見られた義稙の行動を高国がどのように捉えていたのかは定かではありませんが、『祐維記抄』5月8日条は「公方様并式部少輔無殊儀者也」と、将軍が側近の畠山式部少輔ともども無事であったことと合わせて、「勢州ヨリ公方様ヘ不可有御仰天旨被申云々」と、伊勢守(伊勢貞陸)が「不可有御仰天」つまり動揺しないよう将軍に言い含めたことを伝えています。

伊勢貞陸は前将軍義澄の頃から細川高国と親しかったらしく、永正5年に高国が義澄を見限って義尹方に身を投じた時には、貞陸の口添えがあったのではないかと推測されています。(山田康弘『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』)

そのような経緯があったからこそ、貞陸は今度も自分が仲介して高国に釈明することで、将軍義稙の背信とも言える行為は不問のまま落ち着くだろうと判断したのかもしれません。

あるいは、摂津で敗北した高国が一旦京都に戻った際、伊勢貞陸と高国が相諮った上での窮余の一策として、御所に留まって一旦は澄元を受け入れるよう義稙に促した可能性も考えられなくはありません。

結果的には、義稙がこの後1年も経たず京都を出奔し、高国打倒のため旧澄元派に支援を要請した一方、伊勢貞陸は高国の元に残ることになるので、彼の意図は不明と言うほか無いのですが……。

なお、『祐維記抄』には「次六郎殿ハ、去二月十六日海ヘ沈給フ、主従共以終畢」と、この段階においてもまだ澄元がすでに尼崎の戦いで溺死していたと信じられており、之長の最期をもって主従がともに滅びたこと、そして「次三好跡ヲバ、今度ウラガヘリノ面々ニ被下ト云々」と、高国によって三好氏の領地(畿内における領地でしょうか?)が寝返った者たちに下されたことなどが伝えられています。

浦上村宗と戦い続けた赤松義村を支えたものは何だったのか

一時は京都制圧に至った澄元方も今や畿内から悉く撤退してしまい、まさに永正8年の船岡山合戦の際と同様の結果に終わったわけですが、今度もまた澄元に与した赤松義村はどうなったのでしょうか。

前述した通り、宿老の浦上村宗と対立した赤松義村は永正16年(1519)末にはいったん和睦した後、翌永正17年(1520)2月末頃には将軍義稙に対して京都の無事を祝して太刀や馬を贈ったのですが、同年3月に今度は赤松家被官であった美作守護代・中村則久が義村を裏切って浦上氏に味方したことから、赤松義村と浦上村宗の戦いが再燃することになりました。

永正17年(1520)4月、討伐軍を起こした赤松義村は白旗城まで出陣し、4月20日には小寺則職を大将とする軍勢を美作に差し向けましたが、対する中村則久は要害である岩屋城に篭もって頑強に抵抗しました。

義村方による岩屋城の攻囲は二百余日に及ぶ長期戦となりましたが、その間に畿内では三好之長の敗死によって細川澄元が阿波へ退去し間もなく死没、細川高国が再び京都に復帰するという大きな戦況の変化がありました。

(なお『二水記』8月4日条からは「又近日右京大夫可遣勢於播磨国云々」と、細川高国が播磨に軍勢を派遣する計画があったことが窺え、その後の展開も考えると、これは重要な情報だと感じます。この動きに将軍義稙の思惑が絡んでいるのかどうかは分かりませんが……。)

義村が肩入れしていた澄元の敗退という時勢も影響したのでしょうか、義村方は7月8日の飯岡原の合戦に敗北し、10月3日には村宗および松田元陸の援軍が岩屋城の攻囲軍を後巻したことで形勢は逆転し、6日に義村方は数百名が討死、大将の小寺則職が自刃する程の大敗を喫してしまいました。

そして、勢い付いた村宗方は室津まで攻め上ってこれを制圧し、追い詰められた義村は永正17年(1520)11月、義母の洞松院と正室の瑞松院(まつ)、嫡子・才松丸(後の赤松政村、晴政)を守護所である置塩館から室津に移すとともに、「性因」と号して出家することとなったのです。

『赤松記』には洞松院と瑞松院は以前から村宗と同心していたともあり、それが事実だとすれば、洞松院たちは義村の敗北によってやむなく村宗の人質となったのではなく、むしろ義村を見捨てて隠居に追い込んだ側であったことになります。

併せて注目したいのは、赤松義村と浦上村宗の対立では、浦上氏の一族も決して一枚岩ではなかったことです。

浦上村宗は当初、浦上氏でも有名な則宗(則宗は村宗の大伯父に当たると伝えられています)と同じく赤松家当主の側で宿老として活動していたため、守護所である置塩館に出仕していたようで、浦上氏が実効支配を及ぼし国人を被官化していたという備前国内の統治については、守護代として村宗の弟に当たる浦上宗久が担当していました。

赤松家において浦上氏は宿老としての立場と備前国守護代としての立場の両方を任されており、当初はこれを村宗・宗久兄弟が分担していたわけですが、前述した永正16年(1519)11月の三石城攻囲戦の際、香登城主であった弟の宗久は義村に味方したようで、『宇喜多能家画像賛』には、宗久の元にいた宇喜多能家が香登城を脱出し、村宗に味方する備前西部の国人・松田元陸の援軍を募って、三石城の救援に貢献したと伝えられています。(落ち穂ひろい より 浦上宗久)

また、浦上氏の庶流と見られる有力者、浦上村国も義村に味方した一人です。

浦上村国は大永元年9月に義村が村宗によって暗殺された後も、小寺則職の後継者・村職とともに淡路に逃れ、反村宗派として活動を続けていくことになりますが、村国はかつて幼少の二郎(義村)を擁立する浦上則宗に対抗して、赤松(大河内)播磨守勝範を奉じたと伝えられているので、赤松家への忠義というよりも、元々浦上惣領家に反抗的な立場であったのかもしれません。(「嘉吉の乱」における赤松満政しかり、赤松惣領家に対する大河内家はまさにそのような立場でした。)

いずれにせよ、浦上氏が起こした「下剋上」に義村が抵抗を試みて敗れたという見方は妥当ではなく、おそらくは、畿内における澄元方の一斉敗退と澄元の死去に続き、村宗と並ぶ宿老で義村にとっては強力な味方であった小寺則職の敗死によって、赤松家における澄元派と高国派の力関係が逆転したため、洞松院は澄元派の旗頭であった義村を隠居させ、才松丸への代替わりによって家中の抗争を終わらせようと図ったのではないでしょうか。

このような経緯があり、義村(改め性因)はもはや表舞台に立つことは困難に思われましたが、決して諦めることはありませんでした。『赤松記』によると隠居の翌月の12月26日、赤松家で庇護されていた前将軍義澄の遺児・亀王丸を連れて密かに置塩館を抜け出し、明石の端谷(櫨谷)にある衣笠五郎左衛門(赤松家の年寄衆の一人)の館に入って再起を図ったのです。

義村は翌18年(1521)1月末には御着城に着陣、龍野赤松氏の赤松下野守村秀と、その下で郡代を務めていた御一家衆の広岡村宣を先陣として、広岡氏の居城・太田城まで軍を進めました。

しかし、村宗も備前三石城から室津へと進軍し、いよいよ両軍が対決となったところで、広岡村宣の裏切りによって先陣が混乱に陥ったため、義村はまたしても村宗討伐を断念せざるを得ず、2月11日の夜には亀王丸を連れて御着を脱出し、東条の玉泉寺へと逃れる結果に終わってしまいました。

義村は今度の敗戦にもなお諦めなかったらしく、義村が残した書状や禁制を見ると、永正18年(1521)1月12日時点では隠居号の「性因」と署名していたものが、2月18日、3月19日時点では「兵部少輔」と署名しており、隠居を撤回して当主復帰の意志を示していることが窺えます。

─── ここからは、これまで以上に妄想全開で仮説を展開していきますので、鵜呑みにしないようご注意ください。 ───

さて、ここまで播磨における赤松義村と浦上村宗の対立を見てきましたが、三度の敗戦を経て、養母や妻に見捨てられて嫡子も人質に取られるという危機に陥りながらも、なぜ義村はここまで執拗に戦い続けたのでしょうか。

これについては、義村には前将軍義澄の遺児・亀王丸という最後の切り札があったからだと説明されることがありますが、よく考えるとその理屈には納得できないものがあります。

後世の我々は、将軍義稙の最後の出奔と帰洛計画の失敗によって亀王丸に将軍への道が開くことを知っていればこそ、特に疑問を抱くことなくそのような解釈を受け入れてしまいがちですが、義稙が生前に後継者を定めた確かな形跡はないようです。

そして、義村が亀王丸を連れて置塩館を脱出した永正17年末頃、将軍義稙はまだ細川高国と共に京都にいたわけですから、亀王丸の立場はこれまでと何ら変わらなかったはずです。

そこで考えたのは、この頃には将軍義稙と細川高国の信頼関係はすでに破綻しており、義稙は密かに旧澄元派との提携を進めていたのではないかということです。

前述したように、将軍義稙は義村に対して再三に渡り澄元と手を切って高国と和睦するよう命じましたが、義村はおそらく永正16年末頃には逆に義稙に対して澄元を受け入れるよう働きかけ、義稙の方も永正17年2月の高国敗退によって澄元を支持せざるを得なくなったという経緯がありました。

その前提によって赤松義村を「澄元派」とみなし、義村から討伐対象とされた浦上村宗および義村を見捨てた洞松院の両者を「高国派」と仮定して説明してきたのですが、もし将軍義稙と高国の関係が破綻していたとすれば、亀王丸は高国にとっても次期将軍候補として重要な存在になっていたはずです。

だからこそ、赤松義村は次期政権において再び守護として返り咲くために、隠居を撤回して「兵部少輔」に名乗りを戻すとともに、将軍義稙の後継者として亀王丸を擁立した、というわけです。

すなわち、将軍義稙が幕政から高国を排除するために再び旧澄元派との提携を選んだことによって、赤松家における対立は洞松院と浦上村宗の「高国派」に対して、赤松義村は旧澄元派も含めて反高国で連合する「義稙派」という構図に変化するとともに、次期将軍候補である亀王丸の争奪戦が始まったのです。

突拍子もない妄想と思われるかもしれませんが、この仮説を補強する材料は他にもいくつかありますので、次項では将軍義稙が出奔に至った経緯とその後の展開を見ていきます。

将軍・足利義稙が旧澄元派を頼って細川高国を討つために京都を脱出したこと

永正17年(1520)5月に畿内から敗退した澄元に代わって高国が再び京兆家家督への復帰を果たし、政所頭人・伊勢貞陸の説得もあってか、将軍義稙と高国の関係も元の鞘に収まったかに見えました。

実際、8月22日に高国の主催によって将軍御所にて催された猿楽興行では、義稙は大いに満足した様子であったと伝えられており、両者の関係が良好であったことが窺えます。

この頃には周防在国中の大内義興からも「当年之祝儀」として「太刀一腰(國吉)、鵞眼(銭)二千疋」が贈られてきたようで、8月30日付で返礼として太刀一振を贈ったとの御内書が残されており、かつて義稙の政権を支えた後に帰国した大名たちからも、幕府は元通りに治まったと受け止められていたようです。

また、9月14日には将軍御所において今度は伊勢貞陸の主催で猿楽興行が催されており、この際には細川高国のみならず嫡子の稙国や典厩家当主の尹賢も将軍に伺候し、その翌日にも再び貞陸邸で囃物が行われて、大勢の見物衆が集まって死者を出すほどの盛り上がりを見せたらしく、高国も「大飲」つまり大いに楽しんだ様子であったとのことです。

史料からは将軍義稙と高国が対立に至るような具体的な問題は見えてきませんが、10月に入ると、旧澄元派からの離反工作があったことを臭わせる事件が起きています。

10月14日、これまで高国の麾下で働きを重ねてきた西摂随一の国人で、越水城主を務めていた河原林対馬守正頼(入道宗芸)が、「与敵通達之儀依露顕也」すなわち旧澄元派への内通を理由として、高国の命によって切腹させられたのです。

高国と正頼の両者と親交があった三条西実隆はその死に際し、歌集『再昌草』に「十月十五日河原林対馬入道宗芸生涯の事きゝて」として「洛中にことしハ種々の大はやし 河原はやしそ興ハさめけり」との歌を詠んでいます。高国の判断を暗に批判したものでしょうか。

後の大永3年(1523)正月、正頼とも親交のあった旧芥川城主・能勢因幡守頼則の追善のために実隆が主催した千句連歌には、正頼の後継者らしき「河原林対馬守」が列席、その翌4年3月には高国とともに実隆と会飲しており、更に大永6年に波多野元清と柳本賢治の兄弟が晴元方に通じて謀叛した時には、河原林対馬守が八上城の討伐軍を率いていることから、事実この時の正頼への疑いは濡れ衣であり、高国も反省してその後継者を重用したのでしょう。

しかし、正頼の一族には以前から澄元派であった者もあり(この人物については後述します)、旧澄元派としても調略しやすい立場ではありました。2月の越水城開城の経緯も合わせて考えると、疑いの目を向けられるのもやむを得なかったかもしれません。

ただ澄元の嫡子・聡明丸(後の六郎晴元)は幼く、強力な戦力であった三好一族も多くが敗死して、まだ立ち直るには早いこの時期に動く必然性は無いようにも感じますが……もし、将軍義稙の側からのアプローチがあったとするならば、話は別です。

この頃の高国は疑心暗鬼に陥っていたとか、あるいはこの事件を高国の専横化の動きと評価されることもありますが、いずれにせよ、すでに将軍義稙との仲がこじれ始めていて、実際に義稙方からの働きかけを受けた旧澄元派による調略があったとすれば、高国が判断を誤ってしまうこともあり得るのではないでしょうか。

(なお『東寺過去帳』によると、この時には河原林正頼だけではなく、利倉民部丞、中尾、稲荷出羽守、石井美作入道、その子中将が高国によって処刑されたそうです。「利倉民部丞」は山城国上久世庄の国人、「稲荷出羽守」は稲荷社の祠官・羽倉出羽守でしょうか?彼ら全てが内通を疑われたのかは分かりませんが……。)

それから5ヶ月間、将軍義稙と高国の関係が悪化した過程は明確ではありませんが、義稙は翌永正18年(1521)3月7日の夜、畠山式部少輔順光をはじめとする側近と、一部の奉行人を連れて密かに京都を出奔しました。(『二条寺主家記抜粋』では畠山順光の他に、西郡杉原四郎、下津屋修理、畠山七郎の名が見えるほか、奉行人では斎藤基躬、斎藤基雄、斎藤時基、飯尾之秀らが義稙を追って京都を離れたようです。参考:室町幕府奉行人一覧)

将軍義稙は以前、永正10年(1513)にも同じように京都を出奔する事件を起こしていましたが(中編『都を仰天させた将軍義尹の甲賀出奔と、帰洛の様子に見る幕閣の構成』)、今回はもその時と同様に御内書を残して出奔しており、その中で「世上之儀、万不応成敗候之間、令退屈、ふと思たち候」と、何事も執政が思い通りに運ばれないので嫌気が差し、思い立って出奔したと述べています。

『二水記』3月8日条には「定当時不随御成敗事等多端、此儀御退屈之故歟、又式部少輔無遠慮之所為歟、言語道断之次第也」と、執政が思い通りにならない不満のほか、畠山順光の思慮の無い振る舞いが理由に挙げられています。

これについては『二水記』4月8日条に「此次下京式部少輔家見之、内作之様美麗驚目了、但戸障子大略破取跡有之」と、順光の邸宅跡の内装が驚くほど美麗であったが戸障子はほとんど破り取られていたともあり、畠山順光は成り上がり者の寵臣と蔑まれていたものか、あまり都の公卿たちからは快く思われていなかったことが察せられます。

なお、軍記『足利季世記』では、義稙が畠山順光を贔屓するあまりに管領を与えたいと考えたため、高国との仲がこじれたという筋書きになっています。管領云々はあり得ない作り話だとしても、順光への寵愛はそれだけ多くの者が不相応に感じ、疎ましく思われてもいたということでしょう。

また、『壬生于恒記』3月8日条には「将軍御所存併悪思食右京兆故云々」と、将軍の出奔は高国への不満によるものと見られていたらしく、どうも永正10年の出奔時と同じように受け止められていた節も感じられます。

しかし、出奔後の動向を見ると、時機的には突然のことであったにせよ、今回は義稙自身が書き残したような衝動的な理由によるものではなく、最初から帰洛を前提として外部の協力者を頼っていることから、以前から進めていた計画に沿った行動の可能性が高いと考えます。

『二条寺主家記抜粋』には3月7日の出来事として「淡路ニアタ木ト云海賊ヲ御頼アリテ御座云々」と、義稙は堺を経て淡路へと逃れるにあたり、安宅水軍を頼ったと記されています。安宅氏は淡路島の海上交通の要衝であった由良を本拠地とする海賊で、永正15年に三好之長が細川淡路守尚春を討って以来、三好一族の勢力下にありました。

そして義稙は3月25日に瓦林日向守在時(国時とも)に宛てて、「就御帰洛之儀、別而致忠節者、可為神妙候也」(末吉文書)と、早くも帰洛への協力を命じる御内書を送っているのです。

この瓦林日向守は前述の河原林対馬守正頼の同族に当たりますが、正頼とは異なり永正8年の上洛戦から一貫して澄元に従ってきた一派で、この頃には澄元の嫡子・聡明丸(後の細川晴元。以下、便宜上「晴元」とします)の側近で奉行人を務めていたようです。

つまり、義稙は澄元の敗退後も交渉経路を閉ざすことなく、意地悪な言い方をすれば、以前から澄元(晴元)と高国を両天秤にかけた状態を継続していたことになります。

(後の展開も考えると、先の澄元上洛戦から引き続き、側近の畠山順光が澄元派との交渉に携わっていたのではないでしょうか。だとすると、『足利季世記』が高国と義稙の対立要因として順光の名を挙げているのも、あながち的外れではないのかもしれません。)

そして、同じく晴元を補佐していた細川澄賢(船岡山合戦で討死した典厩家の細川政賢の嫡子)は、4月3日付で大和国人の藤林勘解由左衛門尉に宛てて、以下のような軍勢催促状を出しています。

公方様至淡州被移御座、既来十六日被挙御旗、聡明殿被召具、御入洛上者、此砌可被抽忠節事専一候、於望之儀者、可申達候、恐々謹言

(漆原徹『緒方家の中世文書』より)

すなわち、出奔の翌月には早くも淡路へ移っていた義稙が「御旗」を挙げ、「聡明殿」晴元を供に引き連れて上洛する計画が立てられていたことが分かります。御旗を掲げるとはすなわち敵対者たる細川高国を幕敵とすることであり、晴元上洛の目的も当然、高国に代わって京兆家の当主となり、将軍義稙を補佐することでしょう。

藤林氏は永正8年(1511)4月27日にも上洛戦に先駆けて澄元からの軍勢催促を受けているほか、天文年間にも晴元から藤林勘解由に宛てた「今度馳加味方之由註進到来、尤以神妙之至候」との書状を受けており、一貫して澄元・晴元党であったようです。今回も晴元上洛に際して、藤林氏をはじめとする畿内の旧澄元派に号令が掛けられたものでしょう。

そして、義稙の協力者は旧澄元派だけではなく、「明応の政変」以降長年に渡って義稙を支え続けてきた畠山卜山(尚順)も加わっていました。

卜山は前年8月に領国紀伊で内衆に謀叛を起こされ、この頃にはわずかな人数で堺へ落ち延びるという危機の最中にあったのですが、『祐維記抄』には「堺迄御出アリテ、尾州ト御同心アル歟之由風聞之、淡路嶋ヘ御出ト云々」とあり、淡路へと向かった義稙がまず堺へ赴いたのも、卜山を頼ったためと見られていたことが窺えます。

(なお『祐維記抄』は卜山が紀伊を追われた件について、「尾州近年当国ヲ林堂并熊野衆以下ニ被出之、及度度寺社領押領」と、卜山が側近に登用した大和出身の国人・林堂山樹と熊野衆による興福寺・春日社領の押領を許したことを理由に「大明神御罰」と記しており、興福寺としては卜山が領国統治に失敗したのも自業自得と捉えていたようです。)

また『二条寺主家記抜粋』3月7日条には「尾州総州被迎合可有御入洛御用意云々」ともあり、これまで仇敵の関係にあった畠山卜山と畠山義英が義稙の帰洛支援のために和睦したとの噂も伝えられていたようです。

そして、5月3日に義稙の奉行人から旧澄元派の甲賀武士・佐治氏に宛てた軍勢催促状では「就高国退治、至淡州被移御座、近日御帰洛上者」(佐治文書)と、明確に高国の討伐を謳っており、これには畠山卜山が添状を認めています。

『祐維記抄』によると、卜山は5月には梶原氏と共に紀伊に帰国して広城へ入ったものの、戦いに敗れて再び淡路へと逃れたようで、以後は義稙の帰洛支援のため行動を共にすることになりました。

(なお、河内には卜山の嫡子・稙長が健在でしたが、父が義稙帰洛のために畠山義英と和睦したのに対して、稙長はその半年後には高国からの要請を受けて畠山義英と戦っており、結果的に父子は袂を分かつこととなります。)

その一方で、永正17年5月の高国復帰以来、将軍義稙と高国の間を取り持っていたはずの政所頭人・伊勢貞陸は、嫡子の貞忠とともに京都に残留したことから、義稙は高国との対立によって幕臣を十分に掌握できない事態に陥っていたとして、「義稙は高国との幕政の主導権をめぐる権力闘争に敗れた結果、出奔せざるを得なくなった」とする指摘があります。(浜口誠至『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』)

高国が義稙を追い詰めたと断じるには証拠不足と感じますが、ともあれ、将軍義稙は再び上洛して高国を討つ計画のもと、晴元をはじめとする旧澄元派および畠山卜山ら外部勢力を頼みとして、いわば一時避難のために、信頼できる少数の側近だけを連れて京都を脱出したと見るのが妥当ではないでしょうか。

亀王丸が次期将軍「義晴」として擁立されてなお諦めなかった赤松義村の最期(妄想注意)

ここまで、将軍義稙の出奔後の動きを見てきた中で、旧澄元派を「義稙派」と捉えるべきことには納得していただけると思いますが、これに前項で説明した亀王丸と赤松義村の動向が関わっていたのかというと……残念ながら、具体的な証拠を挙げることは困難です。

しかし、赤松義村が永正16年頃から畠山順光を取次として将軍義稙と細川澄元を結びつける役割を果たしてきたこと、義稙出奔のわずか1ヶ月前に亀王丸を連れて玉泉寺に避難しつつ、その後「兵部少輔」と名乗りを戻していることを考えると、やはり仮説として前述した通り、この時期にはすでに「義稙派」として動いていたと見る方が辻褄が合うのではないでしょうか。

そして、出奔翌月の4月にはすでに将軍義稙が細川晴元の供奉によって帰洛する計画が動いており、5月には明確に高国討伐を謳って支援を募っていたわけですが……『赤松記』によると、なぜか赤松義村はこれまで戦い続けてきた浦上村宗の申し出を信用して和睦し、4月2日には亀王丸の御供として英賀の遊清院に出た後、片島の長福寺へと移ったのです。

『伊勢貞助記』によると4月18日には高国が「若公様於御入洛」の件について協議するために、若狭守護・武田伊豆守に上洛を促しており、おそらく村宗は高国からの依頼を受けて動いたのでしょう。(伊勢家庶流と思われる貞助が承知していることから、「伊勢守」貞陸父子が関わっていた可能性も高いと考えられます。)村宗との間にどのようなやり取りがあったのかは定かではありませんが、義村はあろうことか切り札であったはずの亀王丸を引き渡してしまったのです。

その結果、7月6日には村宗の手引によって亀王丸が播磨から上洛、将軍義稙から名指しで討伐対象とされるに至っていた高国は、義稙に代わって亀王丸を擁立しました。上洛にあたって、細川右馬頭尹賢や丹波守護代・内藤備前守貞正が京都から出迎えに行ったとも伝えられています。

亀王丸入洛の様子は当時の様々な日記に記されていますが、それらの内容からは、亀王丸が近江で死去した前将軍・義澄の子息であり10歳ないし11歳とまだ少年であること、幼少期から赤松兵部少輔(義村)が養育していたこと、仮御所として岩栖院(細川満元ゆかりの寺院であり、京兆家の管理下にあったのでしょう)に入ったことなどが、広く伝わっていたことが窺えます。(『二水記』『菅別記』『拾芥記』『経尋記』など)

その様子を見物した鷲尾隆康は『二水記』7月6日条に「御輿被上簾了、御容顔美麗成」そして「不慮之御運誠以奇特也」と感想を記しており、都の人々からは好意的に受け取られていたようですが、その一方で『祐維記抄』7月条には「次アワチの公方様モ御出陣アルヘキ由其聞在之」と、淡路へ出奔中の将軍義稙が出陣してくるとの噂もあり、このままでは済まないとの不安も広がっていたようです。

─── ここから再び、妄想全開で仮説を展開していきますので、鵜呑みにしないようご注意ください。 ───

そして、亀王丸の上洛から10日後、長年亀王丸に付き従っていた側近たち数名が切腹するという不審な事件が起きました。

『二水記』7月16日条には「今度奉附若公衆五六人、於相国寺中切腹云々、造意事依露顕如此云々」とあり、何らかの企てが明らかとなったためと公表されていたようですが、鷲尾隆康は「数年令奉公、此砌生涯之条、不便之次第也」と、彼らが数年来奉公してようやく念願の帰洛が叶ったこの時に命を奪われたことに対して、同情を寄せています。

義村がこの期に及んで我が身を惜しんで亀王丸を引き渡したとは考え辛いところですし、義村が逆転を狙った最後の一手が亀王丸の上洛だったとすると、彼ら側近たちに最後の希望を託したのではと、妄想せずにはいられません。

すなわち、義村は旧澄元派による将軍義稙と晴元の上洛計画に望みをかけて、現将軍義稙と次期将軍候補たる亀王丸の帰洛を同時に実現させることを目論んでいたのではないでしょうか。

そもそも、将軍義稙自身も赤松家に庇護されている亀王丸をいずれは後継者とする腹積もりであったと考えると、義稙が永正8年の船岡山合戦の際に敵方として働いた赤松家を罰することなく、むしろ将軍家の通字「義」と「兵部少輔」の官位を与えて厚遇したことや、義稙が嫡子のいないまま正室を迎えることもしなかったことも、納得できます。

義村は元々彼自身の(あるいは赤松家臣たちの)都合で澄元支持にこだわっていたために、将軍義稙から再三求められた高国との和睦要請を無視していたわけですが、義稙と高国が決裂に至ったことでこの頃には両者の利害が一致していたのだとすると、洞松院にも見捨てられて隠居へと追い込まれた義村が、次期将軍候補となり得る亀王丸を擁立したのも、道理だと考えます。(『菅別記』7月6日条には亀王丸のことを「先年嶋御所御養子也」と記されており、この推測を裏付ける情報の一つと考えます。)

また、『二水記』6月28日条には近日の風聞として、「淡路御所今日御上洛云々、雖然雑説也、但延引云々、終以可令物忩、恐怖此事也」とあり、雑説つまり根拠のない噂話に終わったものの、亀王丸の上洛直前にも将軍義稙が帰洛するという噂で都の人々が不安になっていたことが窺えます。

しかし、旧澄元派による将軍義稙の帰洛計画は実行に移されぬまま頓挫し、義稙も8月28日付で奉行人の斎藤基躬、斎藤時基から丹波の小畠一族に宛てて「御帰洛事、既近日条、被抽忠節者、可為神妙之由」(小畠文書)と軍勢催促を行うなど、帰洛に向けた働きかけを続けていたものの、この後10月23日に再び淡路から堺へと上陸するまでの間、具体的な動きは見いだせません。

一方、上洛した亀王丸は7月26日には読書始、7月28日には将軍就任の先例に従ってまずは従五位下に叙せられるとともに、武家伝奏・広橋守光の命を受けた東坊城和長の撰により名を「義晴」と改めました。公卿では冷泉為広、三条西公條、日野内光、阿野季時、烏丸光康ら、武家からは高国とその嫡子稙国が礼参に訪れ、高国は太刀を進上しました。

(なお、義晴の名字選定については東坊城和長の案に対して内々に高国が異論を申し立て、自身の案を和長の勘文に加えさせたようです。和長によると「晴」字を上に置くのは不適切であり、義晴から一字拝領した場合に迷惑になると懸念されたものの、どうも高国が強引に押し通した模様。)

義晴の正五位下・左馬頭への叙任は11月25日、義稙の解任を伴う正式な将軍への就任は12月25日とまだ先のことになるのですが、現役の将軍である義稙が不在のまま、この段階ですでに亀王丸「義晴」の次期将軍就任はほぼ確実となったのです。

なお、将軍義稙と高国の仲を取り持っていたはずの政所頭人・伊勢貞陸は、高国による義晴の擁立を見届けた翌8月7日に死去し、嫡子の貞忠はその後、義晴に仕えました。差出人は不明ながら、7月10日付で伊勢守に宛てて「若公様御上洛、千秋萬歳目出存候、仍以誉田三郎左衛門尉御礼申上候」と、亀王丸の上洛を祝福する書状が残されており(雑々書札)、やはりその経緯には伊勢貞陸も関わっていたと推察しますが、真相は分かりません。

こうして目論見が外れた義村は、村宗の支配下にある室津で浦上被官の実佐寺氏の館に囚人のような扱いで押し込められたまま、約5ヶ月の時を過ごしました。

その間、8月22日には細川高国が進上した太刀が義晴から村宗へと下賜され、翌8月23日には幕府からの奏上により永正から「大永」と改元されました。この改元には「此間之年號雖無殊難、依将軍御他國、為奉立他主君、所用新號之由、細川右京大夫源高國申沙汰相談」(『宣胤卿記抜書』8月23日条)とあり、義稙の留守中に義晴を擁立した高国の意向によって、着々と新体制が整えられていったことが窺えます。

そして大永元年(1521)9月17日の夜、義村は村宗が送り込んだ軍勢の手によって殺害されてしまったのです。『赤松記』は義村が刺客の一人・岩井弥六の左手首を撃ち落として最後まで抵抗したこと、「是程御働比類なく候へとも、大勢不叶御果被成候」と伝えています。

なお、『播陽智恵袋』(播陽万宝智恵袋)には義村の作と伝わる歌がいくつか収録されていますが、義村が室津へ押し込められた時に「立よりて影もうつさし流てハ浮世を出る谷川の水」(たちよりてかげもうつさじ ながれては うきよをいづるたにがはのみづ)との歌を詠んで自筆の短尺を英賀城へ送り、三木東水が今も所持していると記しており、これが義村の辞世の句とされています。(「三木東水」は英賀城主・三木氏の一族で、宝暦の頃に播磨の伝説を書物にまとめた三木通識という人物のようです。参考:県史収載縁起目録)

しかし、半ば囚われの身となった義村の心境が本当に「浮世を出る谷川の水」のようであったならば、村宗の刺客に対して激しい抵抗などせず、静かに自決したのではないでしょうか……義村は将軍義稙の帰洛という逆転の可能性に賭けて最後まで諦めなかったと、そのように感じられてなりません。

また『赤松記』は義村に味方した者たちは他国へ逃れたこと、その逃亡先として「淡路其ほかおもひおもひに居られ候」と、真っ先に淡路が挙げられています。これは旧澄元派との連携を示すとともに、義村が将軍義稙の帰洛を支援すべく動いていたことの証左とも考えられるのではないでしょうか。

赤松義村と将軍義稙を繋ぐ線はおぼろげではありますが、義稙出奔から亀王丸(義晴)上洛に至るまでとその前後の動向からは、義稙が高国に代わって旧澄元派を引き入れる形で幕府を再編しようとした構想が浮かび上がってきます。

すなわち、高国に代えて幼少の晴元を新たな京兆家当主に据えるとともに、赤松義村の支援によって養子とした亀王丸を次期将軍候補に迎えることです。更にその先を読めば、讃州家にて養育されていた亀王丸の弟(後の「堺公方」義維)とも和睦して上洛させるか、あるいは後顧の憂いを断つべく、出家させることになっていたのかもしれません。

高国がどれほど幕臣や公卿たちとの間に強固な関係を築き得たとしても、次期将軍候補である亀王丸の擁立なくして天下を預かる大義はないわけで、大義がないままでは畠山稙長も父の卜山に習って総州家と和睦せざるを得なかったでしょう。

将軍義稙が高国を孤立させるためには、亀王丸を預かる赤松家の動向が極めて重要でしたが、赤松義村が軍事的にも政治的にも浦上村宗に完敗したことで、亀王丸は高国の主導によって現役の将軍が不在のまま将軍候補として擁立され、更に「大永」改元によってその代替わりが広く公知されてしまいました。そして、すでに用済みとされた義村は非業の最期を遂げてしまったのです。

(なお、浦上村宗をはじめその後の赤松家については、こちらの過去記事でも紹介しています。現在では見解が変わった部分も多々ありますが、参考まで。大河ドラマ『軍師官兵衛』以前の播磨の戦国時代あらすじ(ほぼ赤松氏の話)・続)

細川高国による新将軍の擁立が人々の支持を得た一方、高国打倒を諦めた義稙が畠山卜山とともに淡路に退去したこと

これまで見てきたように、出奔した将軍義稙が細川高国の討伐を呼びかけて自身の帰洛に協力するよう依頼していたことは明らかですが、なぜこれに応じる動きがほとんど見られず、その一方で高国に擁立された亀王丸が次期将軍として抵抗なく受け入れられたのでしょうか。

高国には目立った戦功こそありませんでしたが、右京大夫に任じられた直後の永正5年(1508)8月より犬追物の興行を復活させたほか、その後も頻繁に猿楽や連歌会を開催し、文化の興隆に力を尽くすことで都の人々の支持を集めるとともに、幕臣や在京大名とその重臣あるいは公卿たちと親しく交流し、儀礼を通じて人脈を広げる中で政治的地位を高めてきました。

高国の義父・細川政元は管領でありながら儀礼を嫌い、修験道に執心して女性を寄せ付けない等、色々な意味で協調性に欠けるところが目立ちましたが、高国はそんな政元を反面教師としたものか、対照的な資質を備えていったようです。

半井保房は『聾盲記』で三好之長の死に際し、之長を項羽、高国を劉邦に喩え、「信ニ細川高国ハ一人ヲモ不殺而大敵ヲ滅ス事ハ神変也」そして「高祖ハ有徳ノ人ナル間、天下ヲ被有也」と、高国の勝利に賛意を示しました。また、この澄元の上洛戦で義稙が之長を受け入れた際、公卿たちから高国に対する同情の声が上がっていたことも見逃せません。

高国は政元のように世評を顧みず我意を通すようなところがなく、社交性にも長けていたために、京都の人々から高く評価されたのでしょう。

そんな高国は義稙の出奔から間もない3月22日、明応9年(1500)の践祚以来すでに20年、長らく延引されてきた後柏原天皇の即位式を挙行しました。

永正16年(1519)9月のこと、天皇は義満以来の先例に従って義稙を源氏長者に就任させ即位式の催行を促し、義稙もこれに応えようとしましたが、(澄元の上洛戦に伴う混乱もあったため無理もないとは思いますが)やはり費用の徴収には難儀したようで、永正17年(1520)8月に年内の延引を申し入れたものの結局叶わないまま、出奔の前月となる永正18年(1521)2月に一万疋を進上したところでした。

京都と各地を結ぶ流通拠点である兵庫・尼崎・堺を抑えていた京兆家は、幕府以上の資金力を持っていたという話かもしれませんが、高国は不在中の将軍に代わって秩序回復に尽力する姿勢を広く都の内外に示したわけで、出奔した義稙としては幾分と間の悪いことになってしまったのです。

先に述べたように、このような将軍交代期における最大のキーマンと言ってよい「伊勢守」伊勢貞陸が、亀王丸の擁立に協力した節があることも重要です。

そして、義稙が以前から亀王丸を後継者に据えることを望んでおり、貞陸や高国ら関係者もそれを承諾していたのであれば、義稙出奔のわずか1ヶ月後に亀王丸の上洛計画が進められたのも自然な成り行きであり、高国が個人的な野心から幼少の将軍を立てようと企んだわけではないことになります。

要するに、高国が以前からその政治力を高く評価されていたことに加えて、出奔した将軍義稙に代わって後柏原天皇の即位式を挙行して世論を味方に付けたこと、更には、義稙出奔以前から、亀王丸を将軍の後継者に迎えることが幕府の既定路線であったために、結果として、高国による事実上の将軍のすげ替えが抵抗なく受け入れられたものと考えます。

三条西実隆は大永元年(1521)10月23日に義稙が帰洛を目指して再び堺に上陸した事件を報じ、『実隆公記』に「抑前将軍御出境南庄云々、大變事也」と記していますが、義晴がまだ左馬頭にも任じられていない時期であったにもかかわらず、現役の将軍であるはずの義稙のことを「前将軍」と記していることからも、その認識が窺えます。(一方で『祐維記抄』には義稙のことを「公方様」、義晴のことを「京ノ公方様」と記しており、京都と奈良では温度差があったのかもしれません。)

この大永元年(1521)10月から11月にかけて帰洛を試みた義稙の行動については『祐維記抄』が様々な風聞を伝えていますが、それによると、義稙は10月23日に再び堺へ上陸し、翌24日には「カタキ屋」に御所を移しました。畠山義英も仇敵である畠山卜山と再び和睦して大和へと軍を進めたようです。

京都の現状を知って義稙も態度を軟化させたようで「京ノ公方様ト御和談」の話も進められたのですが、条件が合意に至らなかったのでしょうか、畠山義英は兵を引くことなく大和へ侵攻し、大和の国人にもこれに与する者が現れたため、11月には幕府から畠山稙長が差し向けられ、筒井氏や越智氏と協力して大軍をもって総州勢を迎撃、これを撃退するに至りました。

(なお『祐維記抄』は、この時に稙長の父卜山は出陣していなかったことや、卜山に澄元後室への婿入りの話があったことも伝えています。卜山は稙長と対立して稙長派に追い出されたとの解釈もあるようですが、卜山はあくまで個人的な義理を貫くために義稙に追随しただけで、尾州家の更なる分裂抗争を望んだわけではなく、稙長も父の考えを汲んでいたのではないかと考えます。)

また、義稙が堺「カタキ屋」の御所を出て和泉の「カリノヲ」あるいは「マキヲ」に進出したとの風聞もあり、いよいよ京都へ攻め込んで来るかと心配されたものの、「公方様へ引及諸大名一人モ無之」と、味方する大名が一人も現れなかったためか、義稙も諦めて再び淡路へと退去したと伝えています。

高国贔屓の三条西実隆もこの顛末は予想外だったのでしょうか、『実隆公記』10月29日条に「前将軍昨日又去堺給云々、不可説々々々」と記しました。

出奔当初から義稙の帰洛を支援していたはずの晴元や讃州家が何をしていたのかは分かりませんが、おそらく軍を出さなかったのではないでしょうか。

将軍の出奔直後の状況であれば、その帰洛という大義名分によって高国を孤立させ、幕府からの排除を図ることもできましたが、高国によって擁立された義晴が将軍候補として受け入れられている状況ではそれも難しく、だからこそ義稙も和睦の道を探ろうとしたものと考えます。

すでに時代は変わってしまった、そのような空気であったからこそ、義稙の高国打倒の掛け声に応じる勢力は充分に集まらず、讃州家もこの時点での上洛計画を断念せざるを得なかったのではないでしょうか。彼らを頼って出奔した義稙としては、まさに梯子を外されることになってしまったわけです。

そもそも、永正16年から17年にかけての上洛戦敗退からもまだ満足に立ち直れていない状況で、旧領回復のために戦いは避けられない畠山総州家や旧澄元派の国人たち、そして高国打倒が叶わなければ幕府への復帰も望めない晴元の立場では、義稙と共闘することは難しかったとも考えられます。

そしてこれを最後に、義稙の帰洛に向けた活動は見えなくなり、大永元年(1521)12月25日に義晴が正式に征夷大将軍に就任、同時に義稙はこれを解任されることとなったのです。

義晴は将軍就任の前日、大勢の見物人が見守る中で仮御所の岩栖院から三条御所へと移り、高国を加冠役として元服しましたが、これに先立つ12月12日、高国は従四位下に叙されるとともに武蔵守に兼ねて任ぜられています。『菅別記』によると、この高国への叙位は三条西実隆の内奏によって実現したようです。

従四位下・武蔵守は3代将軍・足利義満に管領として仕えた頼之以来の細川家の先例であり、幼少の義満「春王丸」が元服する際に加冠役を務めたのも細川頼之でした。義晴「亀王丸」の元服年齢もほぼ同じであり、一時期ではありますが同じ赤松家に庇護されていたことも思い起こされたでしょう。

高国は義晴の将軍就任に際して、足利将軍家の全盛期を築いた初代「室町殿」義満と、自身の先祖である細川頼之の先例を強く意識していたのではないでしょうか。

長くなりましたが、こうして、高国討伐を謳って京都を出奔した義稙はこれを諦めざるを得なくなり、結果的には高国の完勝に終わってしまったのです。

旧来からの通説ではこの結果をもって、高国は幕政の壟断を目論んで義稙を追放し、幼少の義晴を傀儡将軍として迎えたという解釈がなされています。

しかし、これまで述べてきましたように、当時の史料から高国の「専横」を示す具体的な証拠を挙げることは難しく、そのような見方は結果から推測されたものに過ぎないと感じます。

いわゆる「京兆専制」論が妥当ではないことが明らかにされてきたことを踏まえても、義稙が澄元を受け入れたことで生じた信頼関係の綻びが、高国の保守政治家としての非凡な資質(あるいは人心収攬術と言い換えるべきかもしれませんが)も相まって、このような結果を招いてしまったと捉える方が適切ではないでしょうか。

義稙の遺臣たちが「堺公方」義維を擁立し、義稙の系譜が「阿波公方」家に伝承されたこと

最後に、再び淡路へ退去した義稙の結末とともに、義稙の遺臣たちによって擁立された義澄のもう一人の子息で、通説において義稙の後継者とされている義維と、その子孫が「阿波公方」と呼ばれるに至ったことについて、簡単に紹介します。

大永2年(1522)3月18日、邸主を失った前将軍義稙の三条御所を伏見宮貞敦親王が見物に訪れました。義稙は京都の人々にとってはすでに過去の人となったのでしょう。

将軍義晴が岩栖院から移ったという三条御所は、義稙邸とは別だったのでしょうか?ともあれ、義晴の三条御所も大永5年(1525)には、細川高国の意向により京兆家内衆の邸宅跡を利用して造営された新邸、柳原御所(柳の御所)に移築されることになりますので、その頃には義稙邸も無くなってしまったと思われます。

義稙に最後まで付き添った畠山卜山は翌大永2年(1522)7月17日に淡路で死去したらしく、『経尋記』8月27日条に「畠山尾州入道卜山、去月十七日逝去之由風聞、事実云々、不審也、」とあり、また『祐維記抄』8月27日条には「近般当国へ可被打入旨用意之處、萬歳也、偏神慮云々、」と、再侵攻の計画途中で死去したらしいことも伝えられています。

これがただの噂話だったのか事実なのかは分かりませんが、ともかく「明応の政変」による受難以来、ずっと自分を支え続けてくれた卜山の死には、義稙も気力を失ったのではないでしょうか。

大永元年(1521)11月に卜山とともに淡路へと退いて以後、義稙から帰洛支援を命じた御内書などは残っていないようですが、大永2年(1522)10月28日、丹波の国人・池上与四郎盛宗に対して、義稙方の奉行人(斎藤時基、斎藤基雄)から以下のような充行状が送られています。

去年至淡州被移御座處、馳参忠節、尤以神妙、因茲丹波國瓦屋南荘内成時名地頭職事、為御所御修理料由緒云々、被仰付池上與四郎盛宗訖、早全領知、任先例可被其沙汰由、所被仰下也、仍下知如件、

(『大日本史料』大永2年10月28日1条より)

池上家は将軍家に代々棟梁として仕えた室町幕府御大工の家柄らしく、この地頭職は後に「御大工棟梁」として足利義昭の新御所造営を務めたという池上五郎右衛門(『信長公記』)に継承されているそうで、与四郎盛宗もこの一族と思われます。(参考:池上五郎右衛門(いけがみ ごろうえもん)とは - コトバンク)

すでに将軍を解任された義稙からの充行状が実際に効力を持ったのかどうかは分かりませんが、自分を将軍と慕って淡路まで馳せ参じてくれたことに対して、感謝の気持ちを示したかったのでしょうか。

畠山卜山を見送った義稙はその後、阿波国撫養(現在の徳島県鳴門市)に移り、大永3年(1523)4月9日に死去したと伝えられていますが、晩年をどのように過ごしたかは明確ではありません。

おそらく『足利季世記』の「淡路ノ武島ヘ御渡海アリ」という記述からでしょうか、義稙は撫養に移るまでの数年間、淡路の沼島で過ごしたとも伝えられ、そこには義稙ゆかりと推定された庭園跡もあるようですが、これは室町期ではなく江戸初期のものであるとも言われています。

その頃にはもう義稙の消息が都で噂されることもなくなっていたようで、『公卿補任』において引き続き従二位、奨学淳和両院別当・源氏長者と記録されていた義稙の経歴に訂正が加えられたのは、死後4年を経た大永7年(1527)4月のことでした。

ちょうどその頃、高国に反乱を起こした丹波の波多野元清、柳本賢治兄弟に呼応して、細川晴元を旗頭とする阿波勢が畿内に上陸して戦いを展開していましたが、彼らは讃州家に庇護されていた義晴の弟・義維を「義稙の猶子」として擁立していたようで、この陣営にはかつて義稙とともに京都を出奔した奉行人たちや、あの畠山式部少輔順光の姿もありました。

(『二水記』によると畠山順光は大永6年(1526)12月14日に四国衆と共に堺へ上陸した後、翌大永7年(1527)1月20日に畠山上総介によって殺害されたと伝えられており、それが事実であれば同年2月の桂川合戦で義維方の優勢が決まる前に、すでに死去していたことになりますが……。)

義澄の子で義晴の異母兄弟とされる義維は、当時の史料では「南方武家」「四國若公」あるいは「堺武家」などと称されており、将軍義晴に対抗して堺に御所を構えました。そして、かつて淡路で義稙に仕えていた奉行人たちが義維の元で幕府と同じように奉行人奉書を発給していることから、これを一つの政権と捉えるとともに「堺幕府」と呼ばれることもあります。

『二水記』大永7年(1527)7月13日条は義維について「南方御事、去三月廿四日和泉堺御着岸、未及御上洛、法住院殿御息、江州武家御舎弟也、嶋御所為御猶子分歟」と伝えています。(「法住院殿」とは義澄を、「江州武家」とは大永7年(1527)2月の桂川合戦での敗北により近江へ逃れていた将軍義晴を、「嶋御所」とは説明するまでもないとは思いますが、淡路島に隠棲した義稙を指します。)

また『二水記』には、義維は初名を義賢といい、堺に入って元服するとともに、義晴と同じく東坊城和長の撰によって名を「義維」と改めたともあります。

義稙の遺臣たちを味方に付けた細川晴元は丹波勢と共闘の末、享禄4年(1531)6月4日「大物崩れ」でついに高国打倒に成功したものの、政権の内部対立によって堺の御所は崩壊、天文元年(1532)に義維は阿波への没落を余儀なくされ、更に晴元が義晴方の最有力大名・六角定頼と手を結び将軍義晴と和睦したことによって、その存在意義は全く失われてしまい、讃州家当主・細川持隆の庇護のもと阿波平島に逼塞することになります。

義維はその後も何度か上洛を試みたものの、細川晴元や細川氏綱など当時の京兆家当主、その後に畿内の覇者となった三好長慶も義維を支援することはなく、三好政権は永禄元年(1558)の末に将軍義輝と和睦して以後、幕府との協調路線を歩みました。

30年以上もの長きに渡り無念の日々を送った義維でしたが、長慶の死後に後継者の三好義継が起こした、永録9年(1566)5月19日の将軍義輝殺害事件「永録の変」の成り行きの果てに、思いがけずその大願は成就されます。

三好政権から離反した松永久秀や畠山氏をはじめ、義輝の弟・義昭(初名は義秋)を支持する勢力も畿内周辺には健在でしたが、以前から義維擁立を目論んでいた阿波三好家の宿老・篠原長房は、政変後の畿内制圧に多大な功績を上げたことから一躍、三好政権を主導する立場となり、義維の嫡子・義栄(初名は義親)を新たな将軍候補として擁立したのです。(なお、これに伴って三好宗家の当主・三好義継は松永久秀を頼って義昭方に走ることとなり、彼が起こした「永禄の変」は本末転倒な結果に終わってしまいました。)

そして永録11年(1568)2月8日、義栄は摂津富田の普賢寺で待望の征夷大将軍への就任を果たしました。その傍らに仕えていたのは、畠山式部少輔入道安枕斎守肱。父の木阿弥とともに流浪期の義稙を支え、その側近として権勢を振るった、畠山式部少輔順光の後継者でした。

しかし、義栄の時代はわずか半年で幕を閉じることになります。

永禄11年(1568)9月、織田信長の供奉によって義昭の上洛戦が展開された結果、三好政権の崩壊とともに義栄は上洛も叶わないまま若くして病死し、失意の義維は再び阿波平島へ退去、その子孫は以後も「阿波公方」と称して逼塞することとなったのです。

─── ここからは願望を交えつつ通説に逆らって蛇足を続けていきますので、ご注意ください。 ───

義稙の永正5年の将軍復帰に至るまでの動向から窺えるのは、まさしく激しい「執念」ですが、それに比べると、世間から顧みられることもなく、ひっそりと死去した最期には、あまりに静かな印象を受けます。

はたして晩年の義稙は将軍復帰の意志を持ち続けていたのだろうかと、そんな疑問が浮かんできます。

あるいは、義稙は幼い義晴が高国の元で立派に将軍職を務めていることを知り、将軍家の分裂を終わらせるためにも、これ以上は世間を騒がせるべきではないと考えて、ひっそりと隠棲していたのではないかと……。

阿波公方家が由緒として伝える義稙と義維(阿波公方の史料では「義冬」と名を改めたとされていますが、ここでは引き続き「義維」とします)の下向のいきさつは、一次史料が伝えている時代背景との齟齬が目立つことから、創作が加えられていることは明らかで、義稙と義維の関係についても確かなことは分かりません。

今のところ信頼できる史料で義維の存在が確認できるのは、大永7年3月の堺上陸以降であり、それまでの経緯を伝えているのは、後世の軍記や伝承史料だけです。つまり、淡路あるいは阿波に退いた義稙が義維を養子に迎えたという現在の通説に、確かな根拠はありません。

義稙の死後に遺臣たちが義維を奉じたことは間違いないものの、義稙本人がそれを望んだのかどうかは定かではなく、義稙が将軍復帰への執念を義維に託したという解釈も、推測に過ぎないのです。

父の義視と義政の望まぬ対立によって生まれた不幸を身をもって体感してきた義稙は、将軍家の分裂を次代に持ち越すことを望まなかったのでは……そのような考えに至った今、義稙と義維の親子関係というのは、行き場を失った義稙の遺臣たちを取り込んだ讃州家が、将軍義晴に対抗し得る正当性を喧伝するために言い出した虚言ではないか、との疑念すら抱きつつあります。

たとえば『細川三好合戦記』には「先御所義稙公阿波國ニテ御他界アリ、然シトモ三好方ノ計ヒニテ、人ニカクシケレハ、世ニ披露ハナカリケル、」とあるそうです。(『大日本史料』大永3年4月9日2条より)つまり、義稙の死が世間に知られることは、三好方(讃州家)にとって都合が悪かったのではないでしょうか。

また、これまで述べたように、義稙が義晴を養子に迎えて後継者にするべく働きかけていたことを前提とするなら、たとえ義稙が義維を「猶子」に迎えたことが事実であったとしても、それは義晴に対抗するためではなく、義維を懐柔して後に禍根を残さないためだったと考えます。

(『実隆公記』享禄2年4月8日条には、義維方が義稙の七回忌に際して仏事料を納めたとあり、義維が名実ともに義稙の猶子として振る舞っていたことは確かなようです。)

このシリーズ記事を書き始めた頃はそのタイトル通り、「流れ公方」と呼ばれた義稙の執念が義維に引き継がれた結果、「阿波公方」の伝承を生んだと考えていましたが、ここに至って当初の思惑から大きく外れてしまいました。

しかし、天下静謐に責を負う将軍家の宿命に従いつつも、先例に囚われず、乱世における将軍の在り方を模索し続けた……そんな義稙の生涯を省みると、そこに込められた意志は「執念」と呼ぶに相応しいものではなかったか、とも感じるのです。

そして義稙の遺臣たち、特に義稙の忠実な代行者で最後の側近となった畠山式部少輔順光が義維を擁立したこともまた事実であり、その後継者である畠山安枕斎が義維の上洛や義栄の将軍就任のために奔走したことも踏まえると、やはり義稙の執念が「阿波公方」を生んだと言っても良いのかもしれません。

余談: 畠山式部少輔入道安枕斎守肱について、本文では軽く触れるに留めましたが、安枕斎は義稙と畠山式部少輔順光の関係と同様に義栄の側近取次を務めており、義栄政権における重要人物の一人でした。

フロイス『日本史』第77章には「当時公方様と共に津の国越水の城に在りし、公方様の大執事アンシン」とあり、松永久秀が進めた「大ウス逐払」(『言継卿記』永録8年7月5日条)によって京都の会堂から追放されていたバードレが帰還を望んだ際、キリスト教に好意的であった篠原長房が、安枕斎にバードレを紹介したという話が書かれています。

義栄が越水城に在城していたのは永録9年9月23日の入城から同年12月7日に普門寺に移るまでの間であり、まだ将軍はもとより次期将軍たる従五位下、左馬頭への叙任も果たしていませんでしたが、フロイスは義栄のことを「公方様」と記しています。

「永録の変」で将軍義輝が殺害されて以来、将軍不在の状況が続いていましたが、松永久秀父子と対立した三好三人衆が、義栄擁立を主導する篠原長房の力を借りて摂津から京都を制圧するに及び、実質的に義栄が将軍として扱われていたことが窺えます。

(「永禄の変」については将軍・足利義輝の弑逆「永禄の変」から探る三好政権分裂の実情も合わせて読んでいただけると幸いです。)

なお、安枕斎の素性について確かなことは分かりませんが、畠山式部少輔順光とともに義稙に従って京都を出奔したとして『二条寺主家記抜粋』に挙げられている「畠山七郎」のことで、順光の子息ではないかと考えます。(畠山七郎は永正15年の順光邸への将軍御成にも同席しています。)

また、同様に名前を挙げられている、杉原四郎、下津屋修理については、おそらく「明応の政変」以来、義稙(義材)に扈従し続けた奉公衆四番衆の関係者ではないかと考えます。(参考:羽田聡『足利義材の西国廻りと吉見氏』)

下津屋修理は大永7年5月2日の足利義維奉行人(斉藤基速・斉藤誠基)連署奉書に「下津屋修理進重信」として名前が出ており、畠山順光と同じく義稙没後も義維・晴元方に加わっていたようです。(参考:日本古文書ユニオンカタログ)

義稙終焉の地・撫養にある撫養城跡を巡ってみた

義稙に執心して以来ずっと行きたかった義稙終焉の地・撫養に、ようやく訪れることができました。

以下の写真は、2017年5月の訪問時に撮影したものです。

撫養城跡とされている妙見山。地元では「妙見山公園」として親しまれてきた場所だそうです。

いつも、このお城っぽい展望台(?)が高速道路(神戸淡路鳴門自動車道)の上から見えてて、ずっと気になってたんですが……そこがあの撫養城跡だったとは。

車を止めて同行者に待ってもらってたので、急いで目の前の丘を登ったんですが……。

どこで道を誤ったのか、何だかあらぬところから侵入した感じになってしまい……。

ぐるっと回って正面へ。

元は鳥居記念博物館という施設だった(徳島市内に移転済み)名残なのか、「トリーデなると」っていう名前が付いています。

現在は展望台兼多目的ホールという位置付けの施設のようです。

鳥居記念博物館は昭和40年開館ということで、時代的にも鉄筋コンクリート製の城郭風建築あるいは模擬天守が流行していたのでしょう。

館内(城内?)では「Narustagram」という企画の展示が行われていました。

※この企画は2018年1月現在も実施されているようです。Narustagram(ナルスタグラム)【鳴門で写真動画コンテスト】|渦の国 鳴門|

妙見山のある撫養岡崎から小鳴門海峡を挟んで向かいが、土佐泊になります。撫養と土佐泊はいずれも紀伊水道と播磨灘を繋ぐ要衝であり、四国の玄関口でもありました。

土佐泊は三好氏に仕えた阿波水軍の森一族が拠点としたことでも知られており、森志摩守村春は長宗我部元親の阿波侵攻の際、秀吉の援助を受けながらここで最後まで抵抗しました。

(なお、森村春の子孫は蜂須賀氏に仕えて椿泊に移住し、代々甚五兵衛を名乗って阿波水軍を統括しました。「信長の野望201X」にも「森甚五兵衛」の名で登場していますね。)

こちらは紀伊水道のある東側の眺め。たぶん、右半分の住宅地になってるところも昔は海だったんでしょうね。

小鳴門海峡北西側の眺め。手前の破風のある建物が、史蹟・撫養城址に比定されている妙見神社です。

妙見神社。天御中主神と事代主命を祀る神社で、天保元年(1830)に、旧撫養城主・四宮加賀守の子孫である四宮三郎左衛門と、撫養林崎の豪商・近藤利兵衛氏が再建したものとのこと。

「再建」とはどういうことかというと、撫養で没したとされている義稙や義栄が妙見信仰(北辰信仰)で知られる大内氏に頼っていた過去から、守護神として受けた妙見尊星をここに勧進した、という伝承があるようです。

また、妙見山と峯続きの宝珠寺跡には「宝珠寺裏山古墳」という古代の古墳があり、これを地元では「将軍塚」と呼んでいたらしく、寛政7年に成立した撫養の地誌には以下のような記述があるとのことです。

古城山峯つゝきにして、寶珠寺てふ境内にあり、むかしより将軍塚といひ伝え、恐らくは是足利将軍義稙公の御廟所ならんか、 大永元年三月廿九日、将軍義稙公京都御退出の時、寵士村上山城守雅房・嫡子兵部義忠等、始終供奉したまふ、三年四月九日、行歳五十八歳にして、阿波国撫養において薨御し給ふと云々、

(『大日本史料』大永3年4月9日2条より)

なお、将軍塚については鳴門市の公式見解(?)が以下のブログに掲載されています。

(参考: 鳴門市への質問の返事の抜粋 ( 徳島県 ) - 瑞雲一揆 - Yahoo!ブログ)

「西光寺の墓所は、もと撫養にあったものが後世移転されたものと言われていますが、撫養の墓所自体が現在は特定できなくなっています。」とあるのも興味深い話です。

ちなみに別説として、西条益美『鳴門海峡』によれば、鳴門市鳴門町高島にある八幡神社は大正5年に近在の神社5社から合祀されたもので、その中に足利義稙を祀る社があるらしく、これは元々「武山」と呼ばれる小山にあった義稙の墓所から移されたものとする説もあるようです。

(参考:武島神社について (訂正): うるめしま)

『陰徳太平記』により流布された有名な狂歌「たぞやこの鳴門の沖に御所めくは 泊り定めぬ流れ公方か」から、大永元年11月に堺から退去した義稙の寄寓地を鳴門の「武島」(たけしま)=「高島」とする説は興味深いですね。

淡路へ退去したとされる義稙は最後に撫養で死去していることから、讃州家を頼って阿波へ向かう途中で死去したとの見方がなされることがありますが、元々鳴門の武島に寄寓していたのであれば撫養は目と鼻の先ですし、殊更に政治的な意図を汲む必要は無いのかもしれません。(『公卿補任』が大永元年12月の将軍罷免の件で「于時在四國」とするなど、一次史料でも淡路と阿波を混同しているのか、あまり区別して見てないのか……という感じもありますし。)

寛永15年(1638)に破却され、「社殿後方の城石は当時の面影を残している。」なるほど……?

玉垣に大阪市の庄野さんの名があるのが気になりますね。庄野といえば阿波篠原氏に仕えた一族ですが、撫養城で四宮氏に仕えた人もいたのでしょうか。

いますね庄野さん。こういう、城主の子孫が城跡に建てた系の神社では、奉納者の名前を逐一チェックしてしまいます。(笑)狛犬は備前焼かな?

こちらが社殿です。撫養で死去したという義稙が撫養城に滞在したのかどうかも定かではありませんが、帰路の無事とともに義稙の冥福を祈っておきました。

撫養の墓所はすでに特定できなくなっているようですし、ともかく、これで終焉の地をお参りできたということにしておきましょう。

「社殿後方の城石」というのはこの辺の石垣のことでしょうか?

最後期の撫養城の面影を残しているという、石垣群。

外側にも何かの跡が見受けられますが、よく分かりません。

むむむ……。

公園の方に出てきてしまいました。「天下泰平」「海上安全」妙見神社に事代主命が祀られたのは、港があったからなのかな?

撫養警察署の「紀元二千六百年」記念碑などもあり。

裸婦像よりも義稙像を!といった運動は起きなかったのでしょうか。今のような室町ブームの真っ只中(?)であればと思うと、誠に無念です……。

経緯は分かりませんが、公園内にはステージ観覧席のような物も用意されています。

とりあえず上ってみました。(そして、ここでタイムアップです。)

現在の撫養はこんな立地でした。JR鳴門駅が徒歩圏内にあるようなので一応、鉄道でも来ることはできそうです。(関西からだと瀬戸大橋経由でかなり西に遠回りしますが……。)

なお、記事冒頭に掲載した阿波公方家の菩提寺である西光寺には、以前、阿波公方民俗資料館と併せて訪れていたのですが、その時のことはまた別の機会に取っておきます。

参考書籍、史料、論文、Webサイト等

浜口誠至『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』(思文閣出版)

このシリーズ記事を書くに当たって、最も多くの気付きと学びを得られたのがこちらの論文集です。

今回の記事内容に関しては、永正17年2月17日に細川澄元から畠山式部少輔に宛てた例の書状の紹介から、将軍義稙が澄元の二度目の上洛戦以前から赤松義村を通じて澄元と交渉していたことを知ったのが一番の収穫でした。

(実は、そこからの妄想が止まらなくなってこのシリーズ記事を始めようと思ったわけですが、結果的には当初の妄想は方向性を変えて更に飛躍することになりました……。)

また、猿楽興行や大名邸御成の主客一覧からは、畠山式部少輔や浦上村宗への将軍御成がいかに異例のものであったのかがよく分かりました。これらの儀礼が行われた時期から、背景の政治的な事件との関わりを想像することもでき、とても面白いです。

義澄、義晴、義輝の元服についても京兆家による幕府儀礼の一例として取り上げられていて、元服儀礼の流れや幕政における意義についても学ぶことができ、今回の記事内容にも反映されています。

東坊城和長が義晴の名字選定に際して「晴」の字が上に来るのは不吉だと懸念を示した話もこちらからで、細川晴国、細川晴元、赤松晴政、大内晴持、陶晴賢などのことが一瞬頭を過りましたが、むしろ一生を通して吉な人の方が少数派なのでたぶん気のせい。

そして記事中でも触れましたが、将軍義稙が出奔に至ったのは細川高国との権力闘争に敗れた結果と捉えられ、その原因についてもいくつか根拠を挙げつつ考察されています。

個人的には高国が野心をもって義晴を将軍として擁立するに至ったとは考えていませんが、政元とは対照的な資質を持つ高国が様々な幕府儀礼を通じて人脈を広げ、幕政を主導する立場を獲得したことについては非常に納得するとともに、高国の見方が大きく変わりました。

今のところ、細川高国の真価に触れることができる唯一無二の一冊だと思いますので、特に以前の僕と同じように三好氏からの視点で「大内義興に便乗して権力を握った要領のいいやつ」と捉えている方には、是非ともご一読いただきたいです。

ちなみに、この本を通じて僕の高国のイメージは「調整型リーダーシップに長けた真のコミュニケーション強者」となり、コミュ障としてその資質に妬ましさを感じつつも、もしかして細川高国って理想の上司じゃね?という感想に至っています。

山田康弘『足利義稙 戦国に生きた不屈の大将軍』(戎光祥出版)

足利義稙だけではなく、父の木阿弥と共に畠山式部少輔順光の活躍も多く紹介されており、このシリーズ記事を書き上げるに当たって大いに学ばせていただきました。木阿弥・順光父子の興味深い経歴はほぼこちらの内容からです。

戦国期の将軍とはどういった存在なのか、そして中央と地方の有力者の関わりも満遍なく紹介されていて、この時代の入門書にも適した内容なので、このブログで初めて「応仁の乱」からの前期戦国時代に興味を持っていただいた方にもおすすめの一冊です。

この本で「堺公方」足利義維との関係には一切触れず、義稙が後継者を定めた形跡はないと書かれていることがずっと気になっていましたが、この件は記事でも述べた通り、近世の阿波公方側の伝承や軍記など良質とは言えない史料だけが伝えているためと判断しました。

そして、晴元を頼った義稙の遺臣たちが義維を後継者と称しただけなのかも知れない、との疑いを持つに至ったわけですが……どうでしょうか。

今谷明『戦国 三好一族』(洋泉社)

細川氏と三好氏を中心に畿内の情勢を把握する上で、常々参考にしているものです。今回は特に澄元方上洛戦の経緯と三好之長の動向について参考にしました。

義稙後期の幕府を「京兆専制」の枠で捉えられている点など、義稙贔屓となった今では支持できない部分もありますが、この本で「堺公方」の存在を知ったことは今回の記事の原点と言えます。

この本にある「澄元が義維を播磨から阿波へ拉致」という記述がずっと気になっているのですが、今のところその根拠と思われる情報を見つけることができていません。もし心当たりのある方がいらっしゃったら、ご教示いただけると嬉しいです。

清水克行・榎原雅治(編)『室町幕府将軍列伝』(戎光祥出版)

室町幕府の歴代将軍に関して、各担当の研究者がそれぞれ様々な視点で語られていますが、義視や義維といった将軍には就任せずとも政局に影響を与えた兄弟をについても「コラム」という形で書かれており、とても読み応えのある一冊です。

このシリーズ記事に関連する部分の担当者は、義稙・義維…木下昌規、義澄…浜口誠至、義晴…西島太郎、義栄…天野忠幸、となっていますが、各先生方のこれまでの研究分野と被る部分がありつつ、ちょうど将軍家の分裂期で時代が重なっていることもあり、同じ事件でも捉え方の違いが見られて面白いです。

今回の記事に関連するところでは、室町幕府における足利将軍家とはどういう存在なのか、そして義稙が二度将軍に就任した状況や前後の経緯について改めて確認し、義稙が将軍家の分裂問題にどう対処しようとしたのかを考えるヒントを得られたように感じます。

木下先生の義維のコラムは、現時点での研究成果の状況が分かりやすくまとめられていて、参考になりました。(なお、その中でも「堺幕府」の呼称については不適切と断じられていました。)

ただ期待していた、義維が讃州家に庇護された経緯と、義稙との猶子あるいは養子関係の究明については、残念ながら未解決のままとなりました。

渡邊大門『備前 浦上氏』(戎光祥出版)

赤松氏の内情や浦上村宗に関する概略は、この本を参考にしています。

ただし、兵庫県史等でも言及されている赤松氏の動向と畿内政権との関連には触れられておらず、おそらく意図的に避けているような印象を受け、その点は浜口先生の論調とは対照的に感じます。

播磨学研究所・編『赤松一族 八人の素顔』(神戸新聞総合出版センター)

- 小林基信『浦上則宗・村宗と守護赤松氏』

- 依藤保『晴政と置塩山城』

- 作者:

- 出版社/メーカー: 神戸新聞総合出版センター

- 発売日: 2011/06/01

- メディア: 単行本

赤松義村と洞松院に関することは、こちらも併せて参照しています。

一般に義村は浦上氏の「下克上」を許したとされ後世の評価は低いのですが、再評価して欲しいと思うきっかけを得た本でもあります。

義村と村宗の関係には、政則・則宗主従とはまた違った面白さを感じるので、もっと世間で流行って欲しいのですが……。

大石泰史編『全国国衆ガイド 戦国の "地元の殿様" たち』(講談社)

全国国衆ガイド 戦国の‘‘地元の殿様’’たち (星海社新書)

- 作者:

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2015/08/26

- メディア: 新書

複数の執筆者で書かれている本ですが、特に畿内の国人については澄元(晴元)派 or 高国(氏綱)派、あるいは一族がそれぞれに分裂していたのか、といった点に触れていることが多いので、「両細川の乱」における京兆家内衆の動向を把握する上で参考になります。

ちなみに、畿内地域の担当は『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』の浜口誠至氏です。

この本では「丹波荻野氏」の紹介で、細川澄元から畠山式部少輔に宛てた件の書状を届けたと思われる「荻野左衛門大夫」は澄元の側近で、澄元派と高国派に分裂していた荻野氏の一族と説明されていました。

その通りだとすると、京兆家麾下の国人の中には摂津や和泉だけではなく丹波でも澄元に味方して阿波まで没落した者がいたわけで、興味深い話です。

若松和三郎『戦国三好氏と篠原長房』(戎光祥出版)

「永禄の変」後の三好政権分裂騒動における篠原長房の活躍および、当時の畠山式部少輔入道安枕斎守肱の活動については、この本から学びました。

現在の篠原長房への評価は『昔阿波物語』などの軍記に引きずられているようで、それすらも一般にはまだまだ知られていない状況ですが、長房が阿波三好家を代表して義栄を擁立するに至った経緯など、今後の研究の進展によってその評価も変わってくるんじゃないでしょうか。

特に昨今「忠臣説」が話題になっている松永久秀との対比という点でも(義輝と久秀、義栄と長房、キリスト教への姿勢など)、ぜひ多くの方に注目していただきたいです。

(長房は背が高いとか、宣教師のマントを褒めたという話もあるので、『昔阿波物語』ベースのTVドラマでもやって、背の高い俳優さんが一般イメージの信長ばりに黒マント着用で長房の最期を演じてくれたら、間違いなく人気出るんじゃないかと思ってるのですが……。)

あと、「秋山家文書」所収の永正18年9月13日付連署奉書で篠原左京進之良と瓦林日向守が連署していることに気付き、これまで高国派とされてきた瓦林日向守が義稙から御内書を受け取っていることとの矛盾に不審を感じるに至ったのは、この本に連署奉書の内容が掲載されていたおかげです。(後述しますが、この件については馬部隆弘先生が解明されています。)

那賀川町史編さん室『平島公方史料集』

阿南市立阿波公方・民俗資料館にて購入したものです。

「平嶋記」などの阿波公方側の伝承史料のほか、義稙および義維(阿波公方側では義冬とされる)の動向を確認できる史料の抜粋が翻刻文で掲載されており、今回の記事でも参考としました。

阿波公方側の伝承史料は、他の史料の内容とは辻褄が合わないところや明確な誤りも多く、鵜呑みには出来ないのですが、積もり積もった蜂須賀家への不満を爆発させて京都へ移住したという阿波公方9代・足利義根が、祖先の事跡をまとめるに当たって誤りを訂正した形跡なども窺え、面白いです。

なお、義稙の死後、大内義隆が三条西実隆に尋ねてその肖像画を制作した件をこの本で知って以来、大内義興が義稙と仲違いして帰国したとか、見捨てたというのは当たらないのではないかと考えるようになりました。

京都府教育委員会『京都府中世城館跡調査報告書 第3冊(山城編1)』『第4冊(山城編2)』

史跡探索の助けになればと、たまたま地元近くの図書館で読んでみたものですが、1107年から1600年台に至るまでの軍記を含む文献史料に登場する城館や邸宅、寺の名前と史料名と年月日、翻刻文の簡潔な引用が掲載されており、思いがけず本記事の役に立ちました。

特に永正17年5月の「等持院合戦」前後の動向に関して、『後法成寺関白記』『実隆公記』『拾芥記』『元長卿記』といった当時の日記の記述内容と、『応仁後記』『続応仁後記』『足利季世記』といった軍記の記述内容を比較して読むことができました。

調査の手は絵画資料の書き込み内容にまで及んでおり、参考資料を広げる索引としても役立ちそうです。

兵庫県史編集専門委員会『兵庫県史 通史編 第三巻』

昭和53年と若干古い本ですが、いわゆる両細川の乱についてまとまった内容があります。本記事に関連する部分の執筆は石田善人先生、Wikipediaによると神戸出身の歴史学者で中世惣村の研究で有名な方のようです。

永正16年秋からの澄元方上洛戦の経緯についても、兵庫県にゆかりの深い赤松氏や瓦林氏が関わった関係から、一般向けの新書などよりもかなり詳細に記されています。

赤松義村は洞松院と高国の和議に反して終始、澄元派であったとして、赤松家中の対立が中央の政権争奪に関わっていたという視点もあり、案外古くからそのような見方をされていたという事実も興味深いです。

亀王丸の上洛に付き従った側近たちが相国寺で切腹した事件への「原因は赤松義村と浦上村宗の対立抗争」という指摘に妄想を掻き立てられたことも、今回の記事内容に大きく影響しました。

西宮市史編集委員会『西宮市史 第一巻』『第四巻 資料編1』

こちらも昭和34年と更に古い本ですが、地元だけあって特に河原林(瓦林)氏に関する貴重な資料や考察がまとまっています。おそらく本記事に関連する部分の執筆は永島福太郎先生です。(現在、呉座勇一先生の新書『応仁の乱』が大人気ですが、そのずっと前に同タイトルの新書を出された方です。僕はまだ入手できていませんが……。)

資料編には当時の史料から河原林(瓦林)氏が登場する部分の引用が多数掲載されており、特に直接読むのは難しい一次史料に関しては今回の記事でも参考にしました。

国書刊行会編『続々群書類従 第三 史伝部2』(続群書類従完成会)

『祐維記抄』を含む『続南行雑録』が収録されています。

この記事の中に『祐維記抄』と多く記載しているように、永正16年から17年にかけての澄元方の上洛戦に関する情報や、将軍義稙の出奔後の動向、また両畠山家の動向については一貫して詳しく記されており、参考になります。

オンデマンド版を発行している八木書店によると、『続南行雑録』は「水戸の儒臣佐々宗淳が元禄年間に奈良で採訪した春日若宮社司家代々の記録と寺社の由緒故事」というもので、おそらく興福寺の情報網によってもたらされた伝聞を多く含んでいるのでしょう。

赤沢朝経(澤蔵軒宗益)・長経父子の後継者と思われる「赤澤新兵衛」がたびたび登場しており、彼らにとって「赤澤」の名は災厄の象徴として記憶に刻まれていたことなども窺えて、興味深いです。

塙保己一編『続群書類従 第二十三輯下 武家部』(続群書類従完成会)

幕府の年中行事や将軍御成の記録、武家故実を主としている武家部ですが、この中に義稙期のものを含む『御内書案』が収録されています。

この記事中に「御内書」と書いている部分は、ここから読み取ったものです。(こんな良い史料が近くの図書館で読めたのに、割と最近まで気付いていませんでした……。)

嬉しいことに「国立国会図書館デジタルコレクション」でも読めます。永正16年はこのページ辺りから。続群書類従. 第23輯ノ下 武家部

塙保己一編『群書類従 第二十一輯 合戦部』(続群書類従完成会)

赤松家に仕えていた得平定阿の筆による『赤松記』が収録されています。

ジャンル的には軍記に分類されていますが、創作というよりも覚書的な要素が強い内容のため、参考史料として扱われることが多いようです。

赤松義村が永正16年末に亀王丸を伴って脱出して以後の動向については、この記事ではほぼこちらの内容に従っています。(得平定阿が仕えていたのは義村の後継者・赤松晴政とその子義祐なので、当事者による情報ではありませんが)

なお『赤松記』は「国立国会図書館デジタルコレクション」でも一応読めますが、活字ではないので僕には厳しかったです……。群書類従. 第453-498冊(巻369-399 合戦部)

高橋遼「戦国期大和国における松永久秀の正当性─ 興福寺との関係を中心に─」

畠山式部少輔順光が獲得しようとした「官府衆徒」とは何ぞや?という疑問から、こちらの論文に学びました。

三好政権における松永久秀と併せて、細川晴元期の木沢長政についても解説されていますので、そちらに興味のある方にも参考になるかと思います。

西原正洋「永正の錯乱以降における細川氏の本庶関係―典厩家を軸として―」

細川京兆家が澄元派と高国派に分裂したことで、細川一門の「同族連合体制」が変質していった過程を、典厩家を中心として庶流家の視点から説いた論文です。

特に一貫して澄元派であった政賢の嫡子・澄賢が、阿波へ逼塞してからも旧来の家格を認められて、幼い晴元を補佐する地位にあったことを学びました。

三好長慶が細川氏綱派に離反して以降は氏綱の弟にあたる藤賢が復権を果たし、織田信長の供奉による足利義昭上洛後は京兆家からも独立して、御供衆の筆頭というべき地位を利用して存続を図っていたという点も、興味深いです。

馬部隆弘『細川晴元の取次と内衆の対立構造』ヒストリア 258号 (2016.10)

細川京兆家、とりわけ高国、晴国、氏綱、国慶といった高国党の希少な研究成果を発表されている点で個人的に注目している、馬部隆弘先生の論文です。

論文の本題は晴元の取次と内衆の世代間対立についての考察ですが、思いがけず瓦林日向守の経歴について知ることができました。

これまで「細川高国在京奉行人連署奉書」として紹介されてきた史料、永正18年9月13日の瓦林日向守、湯浅弾正忠、篠原左京進による連署状が、阿波に在国していた細川六郎(晴元)周辺から出されたものという説明は納得できるものです。

三者の経歴および、こちらの某年6月23日付の瓦林日向守、湯浅弾正忠、古津修理進から秋山幸久に宛てた連署状の内容から明らかにされています。秋山家文書 文化遺産オンライン

これによって、これまで『細川両家記』等の記述から高国派と見られていた瓦林日向守が、将軍義稙から帰洛支援を求める御内書を受け取っていることの矛盾や、明らかに讃州家の被官と思われる篠原左京進之良がなぜ「高国在京奉行人」とされているのかという疑問が一度に氷解するとともに、義稙の最後の出奔は旧澄元派と示し合わせた計画的なものであったと判断するに至りました。

その点、今回の記事を書くに当たって、この論文から得られたものはとても大きかったです。普段はなかなか大学図書館などを利用できる機会がなく、論文についてはWebで公開されている数少ないものだけが頼りなのですが、偶然が重なってこれを読むことができたのは本当に幸運でした。

落ち穂ひろい

赤松・浦上・宇喜多関連で、手元の資料にない情報で気になることがあれば、真っ先に確認させていただいているサイトです。

特に永正16年から18年の赤松義村と浦上村宗の対立について、以下のページを参考にさせていただきました。

また、「御一家衆」と呼ばれる庶流家や「年寄衆」と呼ばれる宿老など赤松家の事情については、こちらの 赤松氏の家臣団構成 からも学ばせていただきました。

やまんなか: 亀王丸と義村

赤松義村のことをWebで調べていて、一番印象に残っている記事です。(初見は旧サイトで3つの記事に分かれていましたが、移転の際に統合されたようです。)

義村というと浦上村宗との対立関係ばかりが採り上げられますが、幼少の亀王丸(義晴)にとっては置塩館で共に過ごした義村との思い出もあるはずで、義村殺害の首謀者たる村宗への将軍御成が高国邸で催された時、義晴は何を思ったのでしょうか。そして「大物崩れ」で村宗や高国が死んだ時は……この記事の視点からは、そのような事に思いを馳せざるを得ませんでした。

二周年です(…のおまけ): Muromachi通り

中編でも参考記事として挙げさせていただきましたが、今回は義稙出奔を巡る畠山尚順の動向やその解釈について多くを学びました。

以前は知識不足のため理解できないところが多かったこちらの記事も、実際に『続南行雑録』の『祐維記抄』を読み進めた後、改めて記事を読み直すと、その解釈には納得できる部分が多かったです。

特に、大永元年10月から11月にかけての帰洛計画を最後に、義稙と尚順はともに淡路で静かに隠棲したという見方については、こちらの記事というか管理人さんから全面的に影響を受けたものと言って良いです。

室町幕府奉行人一覧

中世公家日記研究会を紹介されているサイト『中世史の部屋』内のコンテンツですが、文明元年から天文23年までの幕府関係の引付史料に登場する奉行人を年次でリスト化されています。

前年に奉行人として見えない者、翌年から奉行人として見えなくなる者、前年・翌年ともに奉行人として見えない者を色分けして記載されているため、特に永正5年(1508)の義稙帰洛に伴う政権交代が目に見えて分かるようで興味深いです。

幕府分裂期の明応3年から永正8年、大永元年、大永6年から天文元年には非主流派の奉行人として「足利義稙・義澄右筆方奉行人」や「足利義維右筆方奉行人」が別枠で掲載されており、参考になります。

東京大学史料編纂所データベース

特に『大日本史料』の綱文・書名・本文・索引語から人名や出来事を検索できる「大日本史料総合データベース」が非常に有用です。

素人が直接確認することが難しい史料からの翻刻・引用文も多数収録されています。綱文については今では解釈が誤っている部分も見受けられますし、新出の史料をフォローできていない部分もあるでしょうけど、調査の取っ掛かりとしては十分でしょう。

今回の記事では執筆終盤にこのサービスを知ったため、内容への反映は主に「将軍・足利義稙が旧澄元派を頼って細川高国を討つために京都を脱出したこと」以降で、それ以前は数ヶ所を手直しするに留まっています。(見直し出すとキリが無さそうで……すみません。)

いやはや、こんな便利なサービスの存在を今まで知らなかったとは……たぶん基本レベルですよね、これ。

なお、『塵塚物語』の義稙に関する記事「恵林院殿御事」も、このデータベース経由で知りました。義稙に興味を持った方はぜひご一読ください。

(『大日本史料』では有名人の逝去日付の記事において、関連する花押や系図あるいは様々な伝承が掲載されていて、参考になります。義稙の養子・猶子関連の記述も充実しており興味深いです。)

その他

今回の記事執筆は約1年半と非常に長期間に渡ったのですが、調査と執筆を繰り返す中で閃いたり疑問に感じたことを、Twitterで呟いたりしました。その中で賛意や補足情報などいくつかの反応をいただくことがあり、より考察を深めたり整理することができました。

具体的にどの方のどのツイートと挙げることは難しいですが、Twitterで反応をくださった皆様には感謝いたします。

同シリーズ記事

讃岐香西氏と大内堂の縁起が伝える大内義興の永正17年幻の上洛

今回は京兆家内衆としても知られる讃岐香西氏の名字の地・高松市香西町にあります、「大内堂」(大内義興報恩堂)を紹介します。

この大内堂の興味深い縁起について考察するとともに、讃岐香西氏の略歴をまとめました。

また併せて、香西で訪れた史跡もいくつか紹介します。

なお、前回の記事 『「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(中編)将軍義尹の甲賀出奔事件の背景』 の続きになる大内義興の帰国後の話や、逆に前回取り上げた丹波の内藤氏以前に香西氏が丹波守護代を務めたという話にも触れていますので、合わせて読んでいただけると幸いです。

香西氏が築いた山城・勝賀城跡のある勝賀山。香西氏が平時の本拠地とした、佐料城跡付近から。(高松市鬼無町佐料)

『香西記』が伝える大内堂(大内義興報恩堂)と大内神社

大正15年に改修されたという大内堂は、勝賀山から少し北東にある小さな山、薬師山の麓にあります。(高松市鬼無町是竹)

案内板の説明文には、大内義興の供奉により足利義尹が将軍に復帰して以来、香西元定は大内氏に従って交易の利益を得たため、義興の死後その恩義に報いるために建立したものとあります。

大内堂の裏には「大内神社」と書かれた小祠がありました。それぞれの関係はよく分かりませんが…。

地元の伝承を集めた史料『香西記』は藤尾八幡宮の祠官・新居香流軒直矩が寛政4年(1792)に完成させたといい、その前書きには「嘗流聞香西の昔語書捨たるを拾ひ集て、童蒙の夜話ともなさんと、是を俗編せんと欲す…」とあります。

その『香西記』には大内堂について、以下のように記述されています。

所謂勝賀山の東麓に小山あり。是竹邑に一峰を生す。故是竹山と云。或は常世山と云也。又常山と云。(中略) 香西豊前入道宗玄、是竹山の原に一宇の禅林に建て、常世山宗玄寺と號。今寺迹に小庵有。又此東南の原に三位義興の像を造立して一宇を立、大内堂と云。又號大内寺也。退轉して今はなし。鎮守荒神の小祠有。此邊を大内堂と地名に稱す。大内寺本尊の觀音、今は西光寺内佛に有と云々。此大内堂東隣作山城跡なり。

香西豊前入道宗玄は是竹山、あるいは常世(とこよ)山、また常(じょう)山と呼ばれた山の原に、常世山宗玄寺を建てるとともに、この東南の原に大内義興の像を造立して「大内堂」あるいは「大内寺」と呼ばれる寺を建てた。今は寺はなくなったが鎮守荒神の小祠があり、その辺りの地名は「大内堂」と呼ばれている。

大内寺の本尊であった観音像は、今は西光寺の私房に置かれているという。この大内堂の東隣が作山城跡である。

…大体の意味はこんな感じでしょうか。

是竹山は現在「薬師山」と呼ばれており、その名の由来であろう薬師寺が建っています。天台宗根香寺末寺とのこと。

香西記の記述では大内堂の東隣が作山城跡とありますが、こちらの薬師寺も城っぽい外観ですね。

勝賀山一帯にはみかん畑がとても多いのですが、大内堂の背後に当たる薬師山にもみかん畑があるようで、農業用モノレールの線路らしきものが伸びていました。

『南海通記』が伝える永正17年秋の大内義興上洛と、将軍義稙の動き

さて、『香西記』は香西豊前守元定の項においても、大内堂のことをこのように記しています。

香西豊前守元定、永正五年八月二千五百餘兵を引率して山田郡に責入て、三谷兵庫頭景久と王佐山の城に相戰也。永正十六年大宰大弐政賢と大内義興筑前に對陣の時、大内方として兵士を引率し、長州赤間か關に到る。爰に大友氏和平を乞。故に兵を引て國に歸也。永正十七年大内義興卒去。彼像を造て以一宇を建て、大内堂又大内寺と號也。

香西元定の事跡について淡々と記述していますが(永正十六年「大宰大弐政賢」って誰のことでしょうか?)、「永正十七年大内義興卒去」を機会として大内義興像を造立したと伝えている点に注目です。

つまり、大内義興は永正17年(1520)に死去したというのですが、通説では享禄元年(1528)とされており、実に8年もの開きがあります。

いったいどういう事なんでしょうか?

讃岐香西出身の兵法家・香西成資が、寛文3年(1663)に書き上げた『南海治乱記』を元に増補を重ねた末、享保3年(1719)に完成させたという軍記『南海通記』には、「讃州香西氏建大内堂記」との章立てで大内堂の縁起が紹介され、その中に永正17年とされる大内義興の最期が書かれています。

永正十七年秋大内義興上洛ノ費用ヲ調ヘ、二万餘兵ヲ擧テ泉州堺ノ浦ニ到著ス。大兵海濱ニ上リケレハ廣津モ猶狭迫ナリ。義興ハ翠簾屋ト云町人ノ宅ヲ本陣トシテ夜守厳格ノ備ヲナシ、警衛■モ無リシカ何トカ為タリケン、館中ニ■盗アツテ諸人寝定リテ後義興ヲ害ス何者ノ所行ト云コト知レス翌日大内家ノ老臣密談シ是ヲ露顕セス、義興ハ防州ニ在テ病ニカゝリタル由、到来スト披露シテ兵船ニテ漕還ス。将軍家モ義興上洛ナキニ因テ、洛中ニ止リ玉フコト成玉ハスシテ淡州ニ退キ蟄居シ玉フ、義興卒去ノコト匿スト云ヘトモ世上普ク推量シテ力ヲ落ス者多シ、今天下ニ将軍ナシ管領ナシ天下ヲ得ント欲スル志アラハ即時ニ天下ヲ得ヘキ時ナレトモ其器ニ當ル人ナクシテ過ヌ、近世兵革打ツゝキテ静マルコトナケレハ百姓モ農ノ時ヲ失ヒ國民困窮ス。

(一部、私の拙い漢字力では読み取れなかった箇所を「■」としています…。)

永正17年(1520)秋、上洛の費用を調えて二万余の兵を率いて堺に到着した大内義興は翠簾屋という町人の家に陣を張ったものの、盗賊によって殺害されたというのです。

また、老臣達が義興の死を秘匿し、防州で病に罹ったと称して上洛を中断したため、義興の支援を受けられなくなった将軍義稙は京都から淡路に退いて蟄居したとします。

※ここからかなり妄想入りますので要注意

永正17年といえば、管領細川高国に対抗する細川澄元が阿波勢を率いて前年の秋から上洛戦を展開、摂津方面で高国方を撃破した三好之長が2月に京都へ入り将軍義稙を奉じたものの、5月には六角氏の支援を受けた高国方の反撃を受けて等持院合戦に敗れ、6月には澄元が病死したため上洛戦は失敗、そんな激動の年です。

この時、近江へ脱出する高国が将軍義稙を連れ出そうとするも、義稙は拒否して在京し続けたことから、土壇場の決断で高国を見捨てて澄元との提携を選んだと解されています。

しかし、義稙は以前から赤松義村を仲介して澄元との交渉を継続していたようで(浜口誠至『在京大名 細川京兆家の政治史的研究』)、そう考えると将軍の判断は唐突なものではなく、計画的に高国の排除が進められていた可能性があります。

いずれにせよ、その目論見は三好之長と肝心の澄元の死去によって崩れてしまったのですが、その後も赤松義村は亀王丸(後の将軍義晴)を奉じつつ、領国播磨・備前・美作において高国に与する浦上村宗との戦闘を繰り返していることや、ちょうどこの頃に国人達の謀反によって領国紀伊を追われた畠山卜山が、翌大永元年(1521)3月の義稙の京都出奔に呼応していることを合わせると、その背後には反高国方の核として将軍義稙と亀王丸の存在があったのかもしれません。

そうすると、この『南海通記』が伝える永正17年秋の大内氏上洛は、すでに2年前に帰国していた大内義興が再び義稙の呼び掛けに応じたものと捉えることができるわけです。

また『南海通記』はこれに続き、大内義興に大恩のある香西氏が義興の死後にその霊像を祀ったものが「大内堂」であると記しています。

讃州ノ諸将細川政元卒去ノ後、大内義興ニ服従シテ國ヲ守リ、地ヲ保テ数年ヲ超タリ、殊ニ将軍ヨリ安富山城守、香西豊前守海上ノ警衛ヲ奉テ廻船ノ非常ヲ制ス、故ニ上京セスシテ兵衆ノ煩勞ナシ、且能島兵部大夫ニ属シテ大内家朝鮮ノ役ニ加シカバ財足民饒ニシテ兵力有餘ス。是義興ノ芳恩ニアリトテ香西氏ノ産神藤尾八幡宮ノ向ノ山ニ堂ヲ立テ義興ノ霊像ヲ安置シテ、是ヲ祭ル是ヲ大内堂ト云フ世ハ變リ行ケトモ其林木ト名バカリハ今ニ存セリ。

ここでは細川政元の死後、讃岐の諸将は大内義興に従って領国を守り、安富山城守と香西豊前守は将軍から海上警護の役目を命じられたため、上京して兵を損ねることはなかったとしています。また、能島兵部大夫に属して大内家の「朝鮮ノ役」に加わったため「財足民饒」ともあります。

このように香西氏が兵を損ねず財産を得られたのも、亡くなった大内義興の恩に依るものだとして、氏神である藤尾八幡宮の向かいの山に堂を建てて義興の霊像を祀り、「大内堂」と呼んだとのことです。

なお「朝鮮ノ役」は日明貿易とする解釈と、いわゆる倭寇とする解釈に分かれるようですが、当時の海賊の実態としてはどちらも大差なしという感じはします。

能島兵部大夫が一般に「海賊大名」として知られる村上三家の一つ能島村上氏だとすると、大内義興が前将軍義尹を奉じて上洛した際、能島村上氏はこれに協力して塩飽島の代官職を与えられたと伝えられており、当時大内氏に従っていたと思われる香西氏も、能島村上氏の麾下で遣明船の警護を担って利益を得たのかもしれません。

一方の安富山城守は「細川四天王」として知られる安富盛長が名乗った官途ですが、京兆家内衆としての安富氏が細川澄之の乱で没落した後、讃岐に残った安富氏が名乗ったものでしょうか?

安富氏は讃岐東守護代として塩飽島に代官を置いていたそうですし、香西氏と同じく麾下に海賊衆を持っていたのかもしれません。

また『南海通記』は、義興の死去は秘匿されたため世間ではこれを知られることなかったとし、子の義隆は幼少ながら父の遺跡を継いで大国を多数領し、富貴かつ安逸であったため天下の政事は山口に移って大勢の者が集まり、外国の商船も博多や山口を訪れて、明国との勘合も政弘以来大内家が独占したため、外国人は義隆を日本の国王と思っていたと、その治世を好意的に記しています。

義興卒去ノコト深ク密シテ世ニ露ハサズ、故ニ世人ソノ所以ヲ知ス其子義隆幼少ニシテ、父ニ後レ其遺跡ヲ繼テ大國數多ヲ領シ、富貴ニシテ安佚ナリシカハ天下ノ政事ハ防州山口ニ移リ、貴賤トナクコゝニ来集シ、西蕃ノ商船モ筑前博多、防州山口ニ来著シテ、和漢ノ勘合モ政弘ヨリ以来ハ大内家ヨリ通達セシカハ異邦人ハ大内殿ヲ以テ日本國王ト思ヘリ、大永元年ヨリ三十年ニ及テ義隆大國ヲ塞テ終ニ上洛シ玉ハス。

さすがに8年も当主の死を秘匿するのは難しいと思いますが、幼少で父の跡を継いだという義隆は実際に永正17年までに元服して周防介を継いでおり、すでに代替わりしていたようです。

大内義興が帰国した後も将軍義稙との繋がりを断っておらず、澄元の反攻に呼応すべく動いていたのだとすると、遣明船の利権を巡って大永3年4月「寧波の乱」で大内方と細川方が武力衝突に至った件、阿波守護家の細川持隆が大内義興の娘を正室に迎えた件、義稙の没後に大内義隆がその肖像画を描かせたという件なども、その延長戦上の動きとして理解できるのではないでしょうか。

香西氏の地元に伝えられてきた大内義興の最期と幻の上洛の話、真偽はさておき、当時の状況と重ねあわせると妄想が膨らみますね。

「讃州藤家」から香西氏を興した香西左近将監資村

『南海通記』や『香西記』所収の「讃州藤家香西氏略系譜」によると、香西氏は源平合戦において源氏方に与して活躍した「讃州藤家」(讃岐藤氏とも)と呼ばれる武士の一族を出自としています。

その始祖は保安元年(1120)に讃岐守として赴任した中御門藤中納言家成と、阿野郡の大領を務めた豪族・綾氏の娘の間に生まれたという藤大夫章隆とされています。

「讃州藤家」は大野氏、羽床氏、新居氏、香西氏、福家氏、西隆寺氏などの諸氏に分かれますが、新居藤大夫資光は源平の争乱において源氏方となって屋島合戦で軍功を立てました。

その新居藤大夫資光の子、新居次郎が香西左近将監資村で、「承久の乱」の際に幕府方に付き、宇治川合戦での戦功によって阿野・香川両郡の地頭に任ぜられ、笠居郷に屋敷を構えて「香西」と称したことが香西氏の始まりと伝えられています。

(当時「讃州藤家」の嫡流は羽床氏でしたが、羽床氏は「承久の乱」で宮方に付いたため凋落し、これに代わって香西氏が台頭することになったようです。)

勝賀山上に詰めの城である勝賀城を、勝賀山麓に平時の居城として佐料城を構えるとともに、笠居郷の発展の礎を築いた香西左近将監資村は、地元香西においては現在も「資村公」と呼ばれて崇敬されています。

佐料城跡とされる、佐料公民館と奥津神社。

佐料は現在の高松市香西よりも内陸寄りの高松市鬼無町にありますが、香西資村の出自である新居(にい)や、同じく新居からの分家という福家(ふけ)は、更に内陸の高松市国分寺町に地名として残っています。

笠居郷の開発とともに瀬戸内海へと進出していった香西氏は、天正年間には長宗我部氏の讃岐侵攻に備えて、香西浦の藤尾城に本拠地を移すことになります。

なお、香西氏は笠居郷に因んで「かさい」と称したとする説がありますが、平安後期に編纂された辞書『和名類聚抄』(和名抄)には香川郡が東・西両条に分割されたこと、また康治2年(1143)の太政官牒案には讃岐国野原荘の四至に「香西坂田郷」と見え、同文書の同年9月13日、10月20日には「幸西」とも見えることから、香西条に因む地名としての「香西」(こうざい/こうさい)は香西氏以前から存在していたようです。

(『角川日本地名大辞典 37 香川県』)

『香西記』には以下のような記述があり、笠居=香西=「かさい」説はここから導かれたものと思われます。

香西地名は前に述る如し。香河の東西を別て云處なり。然れは則香東六郷を都て香東と云、又香西六郷を都て香西と云也。爰に香西氏代々笠居郷に居す。因て笠居を香西とも混せり。然るに葛西と云は非也。葛西氏有故に誤れり。葛西氏は関東の姓也。笠居の海邊を香西浦と云。香西の海濱成故也。又昔香西氏居城藤尾山の邊地を指て、香西浦と云事最可也。

また、人名として確かな史料に現れるのは、財田の南朝方攻略に関する建武4年(1337)6月20日の細川顕氏書下に「香西彦三郎」とあるのが初見とのことで、左近将監資村との関係は分かりませんが、これ以前より存在していた香西氏の一族が細川氏に従って北朝方として活動したのは間違いないようです。

(『角川日本地名大辞典 37 香川県』)

「細川四天王」で唯一、讃岐土着の武士であった香西氏

時代は下って応仁・文明の乱の頃、『南海通記』には細川勝元に仕えた「細川家ノ四天王」の一人として、香西備後守元資が登場します。

享徳元年ヨリ細川右京大夫勝元ハ、畠山徳本に代リテ管領職を勤ルコト十三年ニ至ル、此時香川肥前守元明、香西備後守元資、安富山城守盛長、奈良太郎左衛門尉元安四人ヲ以テ統領ノ臣トス、世人是ヲ細川家ノ四天王ト云フ也。

室町時代の細川家による讃岐支配は、香川氏を西守護代、安富氏を東守護代として、香川氏が多度津に天霧城、香西氏が香西浦に勝賀城、安富氏が津田に雨滝城、奈良氏が宇多津に聖通寺城と、「細川四天王」のそれぞれが瀬戸内海に港を擁する要衝に山城を築き拠点としていました。

『南海通記』は四天王それぞれの讃岐における領地とその由来について、以下のように述べています。

各讃州ニ於テ食邑ヲ賜フ、西讃岐多度、三野、豊田三郡ハ詫間氏カ領也。詫間没シテ嗣ナシ、頼之其遺跡ヲ香川ニ統領セシム、那珂、鵜足ノ二郡ハ藤橘両党ノ所有也。是ヲ細川家馬廻ノ武士トス、近年奈良太郎左衛門尉ヲ以テ二郡ノ旗頭トス、奈良ハ本領畿内ニアリ、其子弟ヲサシ下シテ鵜足津ノ城ニ居住セシム、綾ノ南條、北條、香東、香西四郡ハ、香西氏世々之ヲ領ス、三木郡ハ三木氏没シテ嗣ナシ、安富筑前守ヲ以テ、是ヲ領セシム、香川、安富、奈良ハ東國ノ姓氏也。細川家ニ属シテ當國ニ來リ、恩地ヲ賜フテ居住ス、其來往ノ遅速、何ノ年ト云フコトヲ知ラス、香西氏ハ當國ノ姓氏也。建武二年細川卿律師定禪當國ニ來テ、足利家歸服ノ兵ヲ招キシ時、詫間、香西是ニ属シテ武功ヲ立シヨリ以來、更ニ野心ナキ故ニ、四臣ノ内ニ揚用サラル其嫡子四人ハ香川兵部少輔、香西備中守、奈良備前守、安富民部少輔也。此四人ハ在京シテ管領家ノ事ヲ執行ス、故ニ畿内ニテ食邑ヲ賜フ、其外在國ノ郡司ハ、大内、寒川二郡ハ寒川氏世々之ヲ領ス、山田郡十二郷ハ、三谷、神内、十河ヲ旗頭トシテ、植田氏世々相持テリ、細川管領家諸國ヲ統領スト云ヘトモ、讃州ヲ以テ根ノ國トス、

郡単位ではこのような勢力配置となります。

- 香川氏(天霧城)…多度郡、三野郡、豊田郡

- 奈良氏(聖通寺城)…那珂郡、鵜足郡

- 香西氏(勝賀城)…阿野郡(綾南條郡、綾北條郡)、香川郡(香東郡、香西郡)

- 安富氏(雨滝城)…三木郡

- 寒川氏(昼寝城)…寒川郡、大内郡

- 植田氏(戸田城)…山田郡

このうち、香川氏と安富氏と奈良氏はいずれも主君の細川氏に従って関東から讃岐へと移住した御家人で、香西氏、寒川氏、植田氏(三谷、神内、十河)は讃岐土着の武士です。

ややこしいのですが、香川氏は相模国高座郡香川村を出自とする一族で、讃岐国の香川郡とは関係ないそうです。(僕はずっと勘違いしてました…)

このように讃岐の多くに関東出身の一族が配されたのは、南北朝期に幕府方として西国平定に多大な貢献を果たした細川氏の活躍によるものですが、香西氏は細川の麾下に入った讃岐の国衆の中で、特に戦功を認められたようです。

『蔭涼軒日録』明応2年(1493)6月18日条には「讃岐国者十三郡也、六郡香川領之、七郡者安富領之、国衆大分限者惟多也、雖然香西党為首皆各々三昧不相従安富者惟多也」とあり、讃岐の国衆には富裕な者が多く、好き勝手に事を行って安富氏に従わない者が多くいたようで、とりわけ香西氏はその代表格と見なされていたことが窺えます。

讃岐の国衆達が富裕を誇るに至ったのは、彼らが京都へと繋がる瀬戸内航路の要衝を掌握していたことが大きかったのでしょう。

東大寺領であった兵庫津北関の関税徴収記録『兵庫北関入船納帳』にも「香西」の名が見られるほか、香西氏は備讃瀬戸の要衝で造船・航海技術に優れた「塩飽衆」を擁する塩飽島や直島に一族を配していたと伝えられており、香西氏は有力内衆として政事や軍事に貢献するとともに、物流においても畿内における細川家の活動を支えたのではないでしょうか。

前述した大内堂の縁起が伝えている永正年間の「香西豊前守海上ノ警衛ヲ奉テ廻船ノ非常ヲ制ス」も、そのような経緯によるものと考えられます。

丹波守護代に抜擢された香西常建と、丹波守護代を失った香西元資

讃岐生え抜きの武士であった香西氏が、細川京兆家の内衆として畿内で活動する切っ掛けとなったのが、細川頼之(入道常久)に仕えた香西常建です。

細川頼之は観応の擾乱で西国において南朝方の掃討に活躍しましたが、京都の政争で失脚して南朝方に降り阿波へと逃れた従兄・清氏を討伐し、以後、細川家の嫡流は清氏から頼之へと移りました。

有名な軍記『太平記』の最後は、幼少の将軍義満を補佐する細川頼之の執事(管領)就任をもって天下泰平を祝福して終わっていますが、実際にはその後も斯波氏との政争に敗れて阿波へと下国したり、また復権したりと波瀾万丈の生涯を送っています。

なお、本宗家と阿波守護家に分かれたのは頼之の弟、頼元と詮春からで、頼元が継いだ本宗家は代々「右京大夫」の官途を継承して「京兆家」と呼ばれ、詮春が継いだ阿波守護家は代々「讃岐守」の官途を継承して「讃州家」と呼ばれるようになったのです。

また、京兆家は摂津、丹波、讃岐、土佐の四ヶ国守護を合わせて継承し、庶流家は和泉、淡路、阿波、備中の各国をそれぞれ継承しました。(和泉は上下半国守護制)

いわば、室町期における細川家の繁栄の礎を築いたのが細川頼之ですが、香西常建は頼之の死後も後継者の頼元に仕え、細川氏が明徳3年(1392)に「明徳の乱」の戦功によって山名氏の領国丹波の守護職を獲得するに至り、応永21年(1414)には小笠原成明の跡を継いで丹波守護代に補任されました。

『康富記』応永29年(1422)6月8日条には「細河右京大夫内者香西今日死去云々、丹波国守護代也、六十一云々」とあり、常建は細川京兆家の元で一代で讃岐国衆から京兆家内衆の一員に抜擢され、その晩年に丹波守護代を務めたことが分かります。

この香西常建の次に丹波守護代を継いだのが香西豊前守元資ですが、元資は永享3年(1431)7月には当時の京兆家当主・細川持之によって罷免され、丹波の代表的国衆である内藤氏(備前入道)と交代させられています。

『満済准后日記』永享3年7月24日条には「右京大夫申丹波守護代事、申入処此間守護代香西政道以外無正体間、可切諌由被仰了」「丹波守護代可為内藤備前入道」とあり、細川持之が将軍義教の護持僧であった満済に相談して丹後守護代を内藤備前入道に交替したらよいか将軍に尋ねるよう申し出たところ、その後訪れた将軍は香西は政治のやりかたがでたらめである、厳しく処罰するよう伝えよと言ったようで、どうも罷免の原因は永享元年の丹波国一揆を招いたことにあったようです。

「香西備後守元資」を「細川家ノ四天王」として紹介する『南海通記』には常建の事績が紹介されていないばかりか、元資が丹波守護代であったことも記されていないのですが、常建が傍系の出身であったか、あるいは『南海通記』を記した香西成資が先祖に当たる元資の不名誉に触れたくなかったのではないかと推察されています。

(藤井公明『香西氏研究』)

上香西と下香西に分かれた香西氏

『香西記』の系図によると、香西元資の後継者に当たる元直と元顕の兄弟(?)で、元直が上香西氏、元顕が下香西氏の二流に分かれたとされています。

『蔭凉軒日録』長享3年(1489)8月12日条には「又香西党太多衆也、相傳云、藤家七千人、自余諸侍不及之、牟礼鴨井行吉等、亦皆香西一姓者也、只今亦於京都相集、則三百人許有之乎云々、」とあり、京兆家主催の犬追物のために集まった香西氏の一党(牟礼・鴨井・行吉を含む)は300人に及んだと記されており、中でも細川政元の信頼を得た香西又六、香西五郎左衛門、牟礼次郎兄弟らの活動は史料によく登場しており、政元が主催した犬追物にもたびたび参加しました。

『蔭涼軒日録』には香西又六と香西五郎左衛門の二人が「両香西」とも称されていることから、又六が上香西、五郎左衛門が下香西を代表する人物であったとも考えられます。

香西又六は明応6年(1497)10月に山城守護代に任じられ、やがて細川政元の養子澄之を擁立、政元暗殺の首謀者として知られる、香西元長です。

(香西元長と上香西氏の動向については、また別の機会に書く予定です。)

一方の香西五郎左衛門は、延徳3年(1491)10月に京兆家内衆で備中守護代を務める庄伊豆守元資が備中に下国し、備中守護の細川勝久に対し挙兵した「備中大合戦」において、西備前の松田氏らと共に庄氏に味方して戦いましたが、延徳4年(1492)3月の戦いに敗れて讃岐勢の大半と共に討死してしまいました。

この「備中大合戦」は京兆家が内衆を使って備中守護家へ介入しようとしたものと捉えられていますが、その背景には当時の将軍・足利義材が讃州家や備中守護家の取り込みを図ったため(讃州家出身で備中守護家の養子となっていた細川之勝が将軍から偏諱を授かり「義春」を名乗ったのもこの頃)、対立を深めていたという流れがありました。

これが政元による讃州家の懐柔策を招き、引いては政元の後継者問題を通じて、内衆の派閥抗争を激化させてしまうことになるわけです。

ちなみに庄伊豆守元資は前回の記事 『「流れ公方」足利義稙の執念が生んだ「阿波公方」(中編)将軍義尹の甲賀出奔事件の背景』 でも紹介した「細川政元拉致事件」において安富新左衛門尉元家と共に一宮方へ討ち入った人物ですが、その時の感状を巡って安富氏と対立関係にありました。

また、応仁・文明の乱において、西備前一帯を支配する金川城主・松田氏が山名氏と手を組んで赤松氏・浦上氏と戦った際にも、庄元資は松田方に味方したようです。この一連の戦いで嫡子の則景を失った浦上則宗は、後に安富元家の子を養嗣子に迎えることになりました。

更にずっと後のことですが、宇喜多直家に滅ぼされた松田元賢の弟元脩は毛利家に属し、関ヶ原合戦の敗北によってしばらく直島に逃れた後、香西に移り住んだとの伝承があります。

元脩は香西・植松両氏の世話を受けて堀の内に居住し、高松藩の命により塩田開発に従事、その子孫は藤尾山の南東麓に郎党の五輪塔を立てて先祖の松田左近将監元親の木像を祀り、表向きは竈(へっつい)神社=かまどの神様として崇敬していたそうです。

現在、松田左近将監の像は宇佐八幡宮の摂社白峯神社に合祀され、竈神社の跡地にています。

(参考:発見!キラッと☆香西 ヘッツヒ神社)

備前の松田氏は、讃岐の香西氏とは不思議な縁がありますね。

勝賀山と香西の史跡を巡ってみた

今年の正月とお盆、二度に渡って香西に訪問した時の写真です。

勝賀山は時間と装備不足で残念がら山頂の城跡までは見られなかったんですが、中腹までから各城の位置関係や高低差を見ることで、香西氏が天正年間に佐料城から藤尾城へと本拠地を移した理由が何となく感じられました。

標高360mを超え、山城としては結構高い方と思われる勝賀山ですが、山全体にみかん畑が広がっていて、平成に完成した勝賀農免道路が走ってます。この道路を通って登山口付近まで車で近寄れました。

(駐車場はありませんが道幅が広くなっているところがあり、ちょうど山の陰になっていたのでそこに停めました。)

勝賀山と佐料城、薬師山、大内堂などの位置関係はこんな感じ。勝賀山は大きくて、この絵が大げさではないくらいのスケール感です。

こちらは勝賀城登山道からの眺望です。足元に広がるのはみかん畑。

真ん中が神宮寺山、その右側が薬師山、その右奥が峰山、その左奥辺りが高松港、さらに奥にうっすら見える台形が源平合戦で有名な屋島。左側に女木島も見えてます。

香西氏が佐料城から移転したという藤尾城には、宇佐八幡宮が建っています。

藤尾山は今でこそ内陸ですがかつて「磯崎山」と呼ばれ、『香西記』にも「又昔香西氏居城藤尾山の邊地を指て、香西浦と云事最可也」とある通り、当時は香西浦の水辺に面していました。

(藤尾というのは香西資村が勧請した宇佐八幡宮の元の遷座地の名前だそうです。参考:発見!キラッと☆香西 宇佐八幡宮)

香西氏は長宗我部氏の侵攻に備えて、水上交通の要衝として発展してきた香西浦を包摂する海城を新たな主城として、周辺丘陵地の支城による防衛網を敷き、瀬戸内方面からの支援ルートを確保することで、長期戦に耐えうる体制の構築を図ったのではないでしょうか。

八幡宮のすぐ側には香西神社があります。香西小学校の校庭に建立された忠魂社が戦後に名を改めて移転されたそうです。

祭神は香西左近将監資村公を始め十余の先賢と、二百三十余柱の英霊が合祀されているとのこと。

ここからは、香西氏の出城であったという芝山城跡です。

天正年間には直島を本拠地としていた渡辺氏の一族、市之丞と三之丞兄弟が守っていたと伝わります。

芝山の頂上には現在、芝山神社が建っています。祭神は大国主命(大黒様)、事代主命(恵比須様)、市杵島姫命(弁天様)。

神社の裏に立つ宝篋印塔は、香川郡笠居の「紀伊國屋」によって奉納されたもの。

芝山の東側が現在の香西港になります。イオンモール高松やマルナカが建っています。真ん中の奥の方に見える台形のが屋島です。

芝山から見た勝賀山です。佐料の方からだと山頂が削られた跡なのか結構べったりして見えますが、海側から見ると美しく感じました。

(『香西記』に「勝れて高く美しき山也」と評されているのはこちら側からの眺めでしょうか?)

芝山から見て、真ん中の小さい森が藤尾山、その奥が薬師山です。

全体を収めるとこんな感じ。勝賀山の大きさが分かりますよね。香西の人々にとっては常に仰ぎ見る、特別な山なんだろうと思いました。

本文に記載したものの他、参考にさせていただいた書籍、資料、Webサイト等の紹介

今回は香西氏ということで、参考になる書籍が見つからず、かなりWeb上で公開されている情報に頼る結果となりました。

特に瀬戸内の港町や水軍と幕府、あるいは地域権力との関わりについては、知識の不足を痛感させられます…。

「角川日本地名大辞典」編纂委員会『角川日本地名大辞典 37 香川県』(角川書店)

- 作者:

- 出版社/メーカー: 角川書店

- 発売日: 1985/10

- メディア: 単行本

1985年と少し古い本ですが、地名としての「香西」の起源や香西氏の関わり、塩飽諸島の略歴を学びました。

こういう辞典を初めて読んだのですが、知らない地域の経歴や史跡について調べるのに意外と役立ちますね。

宇田川武久『瀬戸内水軍』(教育社歴史新書)

ずいぶん昔に購入した新書ですが、あまり記憶に残らないまま本棚に眠っていたものです。

「大内義興報恩堂」にちなんで、香西氏と日明貿易の関わりについて少しでも書いてるかもと考えて久しぶりに開いたら、冒頭から香西成資が『南海通記』に記した水軍に関する内容が強く批判されていて、苦笑してしまいました。

香西氏とその麾下の水軍については直接触れられてはいませんが、「警固衆」と呼ばれる大内氏麾下の水軍が遣明船の警固に当たった経緯などを学びました。

国立国会図書館デジタルコレクション

久々にこのサイトに当たりましたが、『香西記』や『南海通記』が丸ごと収録されていて驚きました。

『南海通記』は江戸時代前期の兵法家・香西成資によって記された四国の通史です。

いわゆる軍記物語として扱われていますが、荒唐無稽な内容ではなく、概ね時系列順で例えば「細川高国與細川澄元諍管領職記」「讃州香西氏建大内堂記」「讃州河野氏建不動堂記」「讃州塩木合戦記」「讃州津柳合戦記」のようにエピソード毎に分けて書かれていて読みやすく、郷土史料としても有用な内容です。

まだ通読はしていませんが、四国の戦国史を調べる上では避けては通れない書物のようで、内容も多彩で面白いので、今後も読む機会がありそうです。

『香西記』は藤尾八幡宮の祠官・新居香流軒直矩が、地元の伝承を集めた史料です。

香西周辺の名所旧跡や神社の縁起などが多く、現地を訪ねるに当ってイメージを膨らませるのに役立ちそうです。

「讃州藤家香西氏略系譜」も収録されており、香西氏を知る上でこちらも必読だと思います。

古野貢「室町幕府-守護体制下の分国支配構造-細川京兆家分国丹波国を事例に」

確かな史料に基いて、丹波一国で約200年に及ぶ京兆家と守護代たる内衆、そして国人たちの変遷を解説されています。

香西氏について参考にしたのはごく一部ですが、荻野氏が関わった「丹波国一揆」や波多野氏の地域権力化(守護権からの自立)について多く触れられており、今後も何度か読み返すことになりそうです。

「細川氏守護補任以後の丹波守護と守護代の事跡」として、現存する文書の一覧が掲載されており、丹波に関する史料のインデックスとしても有用だと思います。

(上香西氏と関連して波多野氏の経歴にも触れざるを得ないので、また読むことになるでしょう。)

高松短期大学『研究紀要』

それぞれ昭和56年、昭和58年と古いものですが、Webで読める香西氏の研究としては唯一かもしれません。

- 第十一号 藤井公明「香西資村とその時代」

香西氏の祖とされる資村の経歴のみならず、当時から香西の地がどのように発展していったのかが考察されていて、実際に現地を巡る際にも往時を偲ぶ上で役立ちそうです。

資村が進めた漁業振興政策が水軍の養成に繋がったとの説明も、香西氏の特質を知る上で学ぶところが多かったです。

香西=笠居=「かさい」説に強くこだわっておられるようで、わざわざ「かさい」とふりがなされていたり、「室町時代になると、立身出世の夢を追うて、都あたりの戦争に明けくれたのであった」と、京兆家内衆としての畿内進出については否定的な見方をされているのも特徴的です。

- 第十三号 藤井公明「香西氏研究」

香西氏の経歴について非常に詳しく解説されています。特に畿内進出の先駆けとなった香西常建について学びました。

出家して讃岐宇多津に帰った細川頼之(入道常久)の親衛隊の一人として香西氏から加わったのが、若き日の常建ではなかったかと想像されていて、面白いです。

白峰寺に奉納された「頓証寺法楽百首」に収録されているという、常建と元資が詠んだ和歌についても紹介されています。

飯倉書屋

「香川史学」第17号『細川家内衆香西氏の年譜ー香西又六の山城守護代任命までー』より抜粋、とのことですが、香西氏の初見となる建武4年6月20日から、明応6年10月の香西又六(元長)の山城守護代就任までの、確かな史料に見える香西氏の動きが列挙されていて、参考になります。

細川氏一門の守護支配と京兆家

政元主催の犬追物に参加した香西氏一党について記された、『蔭凉軒日録』長享三年八月十二日条の解説が参考になりました。

香西氏が京兆家のみならず和泉下守護家にも庶流の香西藤井将監を内衆として輩出し、同じ「香西党」として認識されていたことをもって「京兆家と庶流家の紐帯」と説明されていて、こちらも興味深いです。

香川県埋蔵文化財センター研究紀要

たまたま検索で見つけた資料ですが、「野原」=香東郡野原庄は現在の高松城付近のことで、香西と同じ高松平野で共に発展した港町ということで参考になりました。

市村高男先生からは、香西氏の家臣に紀州雑賀出身者がいることや、「香西氏が香西の港を掌握しながら外来の武装商人集団を引っ張ってきている可能性がある」との興味深い指摘もあります。

将軍・足利義輝の弑逆「永禄の変」から探る三好政権分裂の実情

三好長慶死後の三好氏といえば一般には、将軍・足利義輝を「暗殺」した後、松永久秀と三好三人衆が対立して争う間に、「天下布武」を掲げて全国統一を宣言した織田信長が、義輝の弟・義昭を擁立して上洛を開始し、その怒涛の進撃の前に三好方は為す術もなく崩壊したと認識されていると思います。

前回の記事(三好長慶の畿内制覇と本願寺「石山合戦」への道)では、三好長慶が独力の裁許による支配体制を構築するに至りながらも、将軍・足利義輝の権威を必要とした経緯に触れましたが、その三好政権が長慶の死後、なぜ将軍を殺害するに至ったのでしょうか。

また、三好政権はかつての主筋である阿波守護・細川持隆が庇護していた「阿波公方」足利義冬の子・義栄を擁立し、在位期間は短いながらも義栄を将軍とする新たな体制で幕政を運営しました。しかし、その過程で松永久秀父子に続き、三好宗家を継いだ三好義継までもが政権から離反してしまったのです。

従来、松永久秀は三好政権を壟断しようと企んで三人衆と対立した後、信長の上洛に際してその猛勢に恐れをなして降伏したと捉えられてきました。しかし、三好政権における久秀の実像や将軍義輝を殺害した「永禄の変」の背景を知るほどに、そのような解釈に疑問を感じるようになりました。

長慶の死後から「阿波公方」の擁立に至るまでの経緯をまとめつつ、三好長慶と将軍・足利義輝の静かな戦いを振り返るとともに、なぜ松永久秀が三人衆と対立したのかについても、妄想を交えながら考えてみます。

三好政権による将軍・足利義輝の弑逆「永禄の変」の経緯

永禄7年(1564)7月4日、「天下執権」たる地位に上った三好長慶が病に斃れてしまいます。三好宗家の家督を継いだのは養子となっていた孫六郎重存(後の義継)で、長慶の死は遺言に従って秘匿されることとなりました。

重存はまだ15歳にも満たない少年であったため、最長老として三好一族を代表する地位にあった三好日向守長逸、かつての政敵・三好政長の子の三好下野守、長慶に見出されて奉行衆から出世した岩成友通という、三者三様の「三好三人衆」と、大和一国を任されるとともに朝廷との交渉でも重要な役割を果たした松永久秀、その弟で丹波方面を任されていた内藤宗勝(松永長頼)の5人を中心に政権の再興が図られました。

畿内を実力で制した三好長慶はその晩年、22歳の若さで病没した嫡子・義興の死に際して、三好氏の菩提寺である南宗寺の住持・大林宗套に葬礼を行わせ、将軍の葬礼を担当する五山(足利氏が臨済宗の中でも南禅寺を頂点とした5つの寺院を別格と定めた)の禅僧を勤仕させるとともに、関白九条家の血筋を継ぐ重存を後継者に定めるなど、最期まで足利将軍家の権威への挑戦を続けました。

そんな長慶の意志を継いだ重存は、一挙に足利将軍家との関係に決着を付けようとしたものか、ついに実力行使に及びます。

永禄8年(1568)5月1日、三好長逸や松永久通らを率いて義輝の元に出仕した重存は、左京大夫の官途とともに偏諱を授かって名を「義重」と改めますが、5月18日に一万の軍勢を率いて再び上洛した翌日の5月19日の朝、将軍義輝の御所を包囲して討ち入り、将軍を殺害してしまったのです。

この「永禄の変」では、義輝の弟で鹿苑寺の僧であった周嵩、義輝の母の慶寿院、そして義輝の子を身籠っていたという側室の小侍従が殺害され、小侍従の父・進士美作守晴舎を始めとする多くの近臣たちが討死、あるいは自刃しました。

翌日には公卿の久我家や高辻家、近衛家が討たれるという噂も流れ、一時は都が騒然としていたことが窺えますが、21日には三好義重の代理として三好長逸が天皇に参内して酒を下賜され、22日には奉公衆や奉行衆ら幕臣が三好義重や松永久通の元に出仕し、騒ぎは収まることになりました。

なお、塚原卜伝の弟子であったという「剣豪将軍」義輝が将軍家伝来の名刀を次々と取り替えながら敵を切り倒したという逸話が知られていますが、『言継卿記』など当時の記録にはそのような記述は見られません。

この逸話の最初の出所は、室町末期から江戸初期の間に成立したと考えられている軍記『足利季世記』の「公方様御前に利剣をあまた立てられ、度々とりかへ切り崩させ給ふ御勢に恐怖して、近付き申す者なし」(永禄の大逆 足利季世記より)という記述だと思われますが、その元ネタの一つとして知られる『細川両家記』には「乙丑五月十九日に二条武衛陣の御構へ人數押入御生害候上は。御内侍衆討死候也。」と記されているのみです。

(『細川両家記』は上巻が天文19年、下巻が元亀4年に書かれた軍記ですが、内容的には一次史料の隙間を補完するに足る、信憑性の高い書物として扱われています。)

一方、当時の伝聞を記録した書物として(宗教絡みの事柄を除けば)信頼性が高いとされるルイス・フロイスの『日本史』には、自ら武器を取って戦った将軍の奮戦を称える記述があります。

軍記というものの性質上、当然『足利季世記』には創作が加えられているでしょうが、一万もの兵に襲撃されながら二時間以上持ちこたえたことは『言継卿記』にも記されており、確かに将軍とその側近達は最後の意地を見せたのでしょう。

「永禄の変」で実力行使に及んだ三好政権の狙いと松永久秀の動向

三好政権にとって、将軍・足利義輝はそれほど放置できない危険な存在だったのでしょうか。三好長慶の生前に遡ってみます。(ちょっと長くなり、余談も増えます)

永禄元年末の将軍義輝との和睦以来、三好長慶はその権威を利用して、大友氏を動かして讃岐西部への進出で対立する毛利氏を牽制、あるいは旧信濃守護・小笠原長時の旧領回復を支援するよう長尾景虎に働きかけるなど、外交戦略を有利に運びました。

(武田信虎の甲斐追放と「武田入道」の在京奉公でも少し触れましたが、旧領回復を狙って上洛した小笠原長時は、阿波小笠原一族の後裔を称する三好氏の客将となっていました。長時は義興を通じて筑前守(長慶)の病状を知っていたり、細川晴元の嫡子六郎の馬術指南を勤めるなど、三好政権に深く関わっていました。謙信と信玄の「一騎討ち」で知られる永禄4年の第四次川中島の合戦の発端には三好氏の意向が絡んでいた可能性があります。)

また、畠山氏の内紛に介入して河内へと進出、永禄5年3月の久米田の戦いでは弟の三好実休を失う痛手を負ったものの、5月の教興寺の戦いで畠山方を破り、松永久秀はその勢いで反三好方の諸城を落として大和を平定しました。

(なお、この時の多武峰衆徒との戦いでは大和柳生郷の土豪・柳生家厳が松永方として参戦しており、父と共に戦功を立てた柳生新介、後の石舟斎が久秀から感状を受けています。柳生氏は以後も一貫して松永方として行動することになります。)

教興寺の戦いに勝利した三好氏は、畠山氏に呼応して京都を制圧していた六角承禎父子とも和睦、石清水八幡宮に避難していた将軍も帰京しましたが、この時義輝の伯父・大覚寺義俊が逃亡を図ったほか、これまで政所執事として三好政権に協力していた伊勢貞孝父子までもが近江坂本へ退去しており、畠山・六角氏の連携の陰では幕府から三好氏を排除する陰謀が動いていたことが窺えます。

(大覚寺義俊は近衛前久の祖父・近衛尚通の子で、義輝と義昭の生母である慶寿院の兄という関係で、後には義昭を助けて越後上杉氏や越前朝倉氏への使者を務めるなど、その流浪期を支えたキーマンの一人となっています。)

一方で、微妙な立場に追い込まれ挙兵した伊勢貞孝が松永久秀によって討伐されると、将軍義輝はこれまで執事職を世襲してきた伊勢氏を政所から追放、代わって側近の摂津晴門を起用するなど、表面上は長慶に従いながらも将軍親政を強く志向していたことが明らかとなりました。義輝は決して三好氏の傀儡に甘んじるような人物でなかったのです。

将軍義輝との和睦を三好政権の幕府への屈服と捉え、兄弟の相次ぐ死と嫡子・義興の死で心を病んだ長慶の晩年は廃人同然だったなどと評されることがありますが、前述の通り、長慶が足利将軍家の権威に挑戦し続けたことは確かです。しかし、最終的に将軍義輝との関係にどう決着を付けるつもりだったのかは分かりません。

『信長公記』には「三好修理大夫、天下執権たるに依って、内々三好に遺恨思食さるべしと兼て存知、御謀反を企てらるゝの由申掠め」と記されており、当時の世評では、長慶が将軍義輝の「御謀反」を理由として殺害したと見られていたことが窺えますが、実際にはすでに長慶は病没していたため、三好政権はこれまで以上に将軍の動きを警戒していたものと思われます。

フロイス『日本史』には御所を包囲した三好方が進士美作守に突きつけた訴状の内容として、将軍自身の命ではなく、将軍の愛寵を受けて懐妊していたという側室の小侍従と近臣達の殺害を要求していたことが記されている一方、『細川両家記』には将軍の正室である関白・近衛前久の姉は三好長逸によって近衛邸まで送り届けられたことが記されており、三好方には足利将軍家と関白近衛家の関係を断つ狙いがあったことが窺えます。

(そもそも、天文24年の時点で前久は元服の際に将軍義晴から賜った「晴嗣」の名を「前嗣」と改めており、前久は父の稙家以降から親密な関係にあった将軍家と距離を置こうとしていたようです。将軍が側室の小侍従を愛寵したというのも、そのような近衛家との関係の変化が影響したのではないでしょうか。)

また『言継卿記』には「阿州之武家可有御上洛故云々」とあり、三好方が11代将軍・義澄の子で義輝の伯父に当たる「阿波公方」足利義冬の擁立を企んでいることが噂されていたようです。

これらのことから考えると、三好方は当初から将軍の殺害を意図したわけではなく、義晴-義輝と続いた血筋を断絶させる代わりに、関白近衛家の協力を得た上で、阿波公方家を唯一の将軍家として存続させようとしたのではないでしょうか。将軍弑逆という大事件を起こしたにも関わらず、阿波公方の擁立まで1年半もの時間を必要としたのは、当初の計画通りに事が運ばなかったことを示しているように感じます。

なお、この三好政権による将軍義輝の弑逆は、近世以降、松永久秀の悪虐ぶりを示す逸話として語られてきましたが、当時の史料からは久秀の積極的な関与は認められません。

また、これまで久秀は覚慶を「幽閉」したと捉えられてきましたが、覚慶が義輝の死からわずか3日後の5月22日に松永久通に宛てた書状で「進退の儀気遣い候処、霜台(松永久秀)誓紙を以って別儀あるべからず由候間安堵せしめ候、弥疎略なきにおいては、別して祝着たるべく候」と記しているように、当時大和に在国していた久秀は、興福寺一乗院に入寺していた義輝弟の覚慶(後の義昭)に誓紙を提出してその保護を図りました。同じく僧籍にあった兄弟の周嵩が殺害されているにも関わらずです。

「阿波公方」の擁立により始まった二人の将軍候補を旗頭とする争乱

三好政権が「阿波公方」の擁立に至るまでの、両者の関係はどうだったのでしょうか。更に遡ってみます。

(写真は阿波平島の公方館跡)

まだ三好長慶が細川晴元の麾下にいた天文16年(1547)、義冬は証如に援助を依頼して堺へと渡り上洛を窺ったものの果たせず帰国、その後、氏綱方となった三好長慶は天文22年(1553)10月、「四国室町殿」(足利義冬)に上洛を促したものの、義冬はこの要請には応じませんでした。同年6月に、長慶の実弟で阿波三好家の実休が、義冬を庇護していた細川持隆を謀殺したばかりであったため、三好氏を信頼することができなかったのでしょう。

『平島記』によると義冬は阿波守護・細川持隆の庇護のもと、天文3年(1534)以来、足利氏とゆかりの深い天龍寺領・平島庄の西光寺を御所としていましたが、弘治元年(1555)4月に妻の実家である大内氏を頼り、妻子と共に周防山口へと移りました。大内氏といってもすでに義隆は陶隆房の謀叛によって殺害されており、毛利氏とも断交しまさにあの「厳島の合戦」に至る直前のことです。

その後、大内氏領を併呑した毛利氏と義冬父子がどのような関係にあったのかは分かりませんが、義冬は永禄6年(1563)に三好長逸からの説得を受けて再び阿波平島に復帰したと伝えられています。これが事実であれば、三好政権の最盛期である永禄初期には顧みられなかった義冬父子が、長慶の晩年に再び選択肢として浮上していたことになります。

(なお、足利義冬は将軍に就任することはなかったものの、次期将軍に授与される従五位下左馬頭に就任して「堺大樹」と呼ばれた、いわゆる「堺幕府」の将軍・足利義維です。義維と三好氏の関係については、天文の錯乱・山科本願寺焼失と『祇園執行日記』に見える京都周辺の情勢でも概略に触れています。)

さて、義輝弑逆からわずか半年後、永禄8年(1565)11月には早くも三好三人衆と松永父子が対立して交戦を開始しており、12月には三人衆方が飯盛山城を占拠して義継を高屋城に迎えるとともに、篠原長房や三好山城守康長ら阿波三好家と手を結び、対する松永久秀は三人衆方に対抗するため、紀伊へと逃れていた畠山政頼(後の秋高)と結びました。

畠山氏は「永禄の変」に際して、その翌月6月24日には畠山氏の重臣・安見宗房が上杉謙信に挙兵を促すとともに、朝倉義景や織田信長を調略していることを伝えており、7月28日には朝倉義景の支援を受けた覚慶が大和を脱出して奉公衆・和田惟政の居城である甲賀和田城へと逃れています。そして安見宗房は覚慶の脱出を喜ぶとともに、阿波公方の上洛前に家督を継承できるよう協力する旨を伝えています。

また、永禄8年(1565)8月に松永久秀の弟・内藤宗勝が荻野悪右衛門直正(赤井直正)の攻撃で敗死した際、畠山氏の重臣・遊佐信教は宗勝の討死を将軍殺害に結びつけて「上意様御天罰」などと報じています。その僅か3ヶ月後に、敵方であったはずの松永久秀と手を結ぶことになったわけです。

このような動きを見ると、もはや三人衆方と松永方の争いは三好政権の内訌に留まるものではなく、二人の将軍候補を旗頭とする「天下」の争奪戦に発展したと捉えるべきでしょう。

前述したように「永禄の変」に際して覚慶を保護した松永久秀が、実はその擁立を計画していたとすれば…そのことで阿波公方の擁立を進める阿波三好家とそれに与する三人衆との間に深刻な対立が生じ、松永父子は政権内で浮いた存在となってしまったのではないでしょうか。

三人衆方が宗家当主の義継を迎え入れるに当たり、飯盛山城を力づくで占拠した一件は、内藤宗勝の死によって影響力の低下した松永久秀・久通父子を孤立させ政権から排除するために、三人衆の方から先手を打ったとも考えられます。

篠原長房が権勢を握る一方で立場を失った三好義継と、松永久秀の真意(?)

四国衆と結んで有利に立った三人衆方では、永禄9年(1566)6月11日に篠原長房が阿波から大軍を率いて摂津に上陸、6月24日には三好義継が河内真観寺で五山長老の参列のもと葬礼を執り行い、その10日後には南宗寺で三回忌を催したことで、これまで秘匿していた長慶の死を広く公表するとともに三好宗家の後継者としての決意を示しました。

その間にも、阿波勢を主力とする三人衆方は、松永方であった滝山城、越水城、西院城、勝龍寺城、淀城を攻略しており、畿内は平定されたかに見えました。しかし、篠原長房と三人衆が「阿波公方」足利義冬の子・義親を擁立したことで、三好義継の立場は大きく揺らぐことになります。

永禄9年(1566)9月23日に摂津越水城へ入った後、12月に摂津富田庄の普門寺城(かつての宿敵・細川晴元が隠居していた城)へと移った義親は、12月28に朝廷から従五位下左馬頭を約束され、翌永禄10年正月5日には正式に叙任されるとともに名を「義栄」と改めました。

阿波公方の擁立と摂津平定に貢献した長房は、この後も畿内における松永方との戦いで阿波勢を率いて活躍、フロイスが「権勢彼等に勝り、ほとんど彼等を左右するの地位にありしもの」と評したように、三人衆を凌ぐ程の権勢を持つことになります。

その一方で、義栄によって冷遇された義継は翌永禄10年(1567)2月、遂に敵方の松永久秀の元へと走ることとなったのです。

さて、ここからは更に妄想を交えて書き連ねていきます。

その後の歴史を知る立場からすると、将軍としての在位期間、本人の寿命とも短命に終わった足利義栄の存在を過小評価してしまいがちです。しかし、義栄の父・義冬(義維)はかつて三好元長と細川晴元に擁立され堺に御所を構えて「天下將軍御二人候」と言われた人物であり、管領・細川高国との対立から阿波撫養へと流れ「島公方」とも呼ばれた不屈の「流れ公方」足利義稙の養子でもありました。

(「明応の政変」以降、足利将軍家は京都を離れることが多くなりますが、二度の将軍就任を経験したのは歴代足利将軍の中でも義稙ただ一人です。)

それを継いだ義栄には当然、義稙や義冬から受け継いだ家臣達がおり、いつか上洛する日を夢見て畿内各地で雌伏の時を過ごした家臣達がいたことも伝わっています。(中には斎藤基速のように、三好長慶に協力して幕政に参加した者もいましたが)

義栄にそのような支持勢力があった点は、将軍の実弟とは言え最初から僧侶として育ってきた覚慶とは大きく異なるところだと思います。

つまり松永久秀は、阿波公方を擁立してしまえば、三好長慶が志した三好宗家を頂点とする新たな武家政権の確立は成し得ないと考えたのではないでしょうか。そして、実際にその危惧は的中し、宗家を継いだはずの義継は政権から排除されてしまったのです。

義継は関白九条家にも縁を持つ(義継の母は九条稙通の養女で十河一存の正室)、当時の武士としては最高級の貴種であり、長慶が嫡子義興の死に際して、十河家断絶の危険を冒してまでも彼を後継者に指名した理由はまさにその点にあったはずです。家中の人望が厚かったという実弟の安宅冬康を殺害したのも、それが幼い義継が家中を掌握する上で障害になることを恐れたためでしょう。(「松永久秀の」讒言を受けて殺害したという話は『足利季世記』以降の編纂物から登場するものです)

それなのに、九条家のライバルである近衛家を頼り、結局は足利将軍家の血筋を担ぎ出すに至っては、守護代以下の地位から「天下執権」たる地位に上り詰めた三好長慶が、何のために三好家の家格を高めるべく尽力してきたのか…。

戦国時代を代表する「梟雄」とされてきた松永久秀ですが、その悪評のほとんどは、近世以降に成立した編纂物の流布によるもので、少なくとも長慶の生前に三好家の壟断を企んだような形跡はありません。そして、久秀は長慶の死後もその意志を尊重し、三好家の傀儡として御しやすいであろう覚慶の擁立を企んだのではないでしょうか。(結果的にはその覚慶も兄に負けず劣らずの存在感を示し続けることになったわけですが…)

久秀が後世に逆臣との謗りを受けている一方、阿波三好家の宿老であった篠原長房は、三好政権の屋台骨を支え続けた忠臣と高く評価されています。しかし見方を変えると、阿波公方の擁立によって権勢を手にした長房は、同時に三好宗家を蔑ろにする結果を招いたとも言えます。

近年、信長以前の「天下人」として三好長慶の再評価が進んでいますが、その腹心を務めた松永久秀についても、近世以降に作り上げられてきた先入観を取り払って見直す必要があると思うのです。

幕臣として権勢を得た松永久秀と「永禄の変」

以上、天野忠幸先生の研究成果に習い、松永久秀は三好長慶の忠実な側近であったとの評価を基準に妄想を広げてみました。

これに対して、旧来の評価とは異なるものの、松永久秀が永禄3年の御供衆就任以降、対幕府・朝廷交渉において従来の三好政権とは異なる立場を取り、京都政界において幕臣あるいは大和国の大名として独自の権力を築いたと評価する研究者もいます。

田中信司氏の「松永久秀と京都政局」では、松永久秀は幕臣としての活動を通じて、初めは対立していた将軍義輝とも、永禄6年の久秀と多武峰衆徒の和睦を義輝が仲介し、また義輝が娘を人質として預けるほどの信頼関係を築いていたとされています。

永禄4年には、三好長慶が幕府からの「御紋拝領」を辞退したのに対して、久秀は御紋と共に「塗輿御免」も受けていることから、長慶と久秀では幕府との距離感に相違があったという指摘もあります。

また幕府だけでなく、禁裏との関係においても、三好氏が永禄元年以前の三好政権期から引き続き禁裏とは疎遠だったことに比べて、松永久秀は永禄3年の御供衆就任以降、禁裏との交渉件数が格段に増えているそうです。

そして、久秀の京都における活躍が、フロイスによるあの有名な「天下すなわち『都の君主国』においては、彼が絶対命令を下す以外何事も行われぬ」という評価を形成したと見られており、説得力を感じます。