「備中兵乱」と常山城の鶴姫 - 岡山県立博物館の企画展『岡山の城と戦国武将』より(後編)

前回の記事 岡山県立博物館の企画展『岡山の城と戦国武将』(前編) の続きです。

今回は展示品の感想とともに、以前の記事 天正2~3年の「備中兵乱」の背景と備中松山城、備前常山城 でも少し取り上げた、備中三村氏と常山城の「鶴姫」について書きます。

『寂弁中興開基通生山血脈』(倉敷市 般若院蔵)と常山城の「鶴姫」

常山城には「備中兵乱」の終幕となる戦いで毛利方の攻囲を受けた際、城主の奥方が女軍を率いて戦った末に城内で尽く自刃したという悲劇が伝わっています。

備中松山城主・三村元親の妹でもあるこの女性の名前は「鶴姫」とされていますが、その由来となる書物で真言宗の寺院、般若院の記録『寂弁中興開基通生山血脈』が展示されていました。

常山ノ城主三村上野介殿ヨリ米十石白銀五枚御内證 鶴姫様ヨリ御寄進也

同十八日結縁潅頂ニ御入リ也 鶴姫様ノ御歳十八九ニ御見被成 侍女三十一人御侍ラヒ

天文23年(1554)11月の記録からの引用ですが、ここに記された名前が根拠とのことでした。

鶴姫が嫁いだ常山城主の名は上野隆徳、上野備前守隆式、あるいは三村上野介高徳などが伝わっていますが、この史料から当時は三村上野介と呼ばれていたことが伺えます。

鶴姫の年齢が仮にこの時18,9歳だったとすると、常山城の戦いは天正3年(1575)6月なので40歳近くになりますね。

手元の資料は加原耕作編著『新釈 備中兵乱記』だけなのですが、『備中兵乱記』や『中国兵乱記』にも鶴姫の年齢は記載されていないようです。

(なお、鶴姫には兄の元親の他、新見にある楪城主の城主を務めた元範、鬼身城主を務めた実親という二人の弟がいたようで、実親は20歳の若さで自刃したとありました。未確認ながら元親の年齢を23歳としている物もあるようで…)

「侍女三十一人御侍ラヒ」という一文には、『備中兵乱記』で三十余人の女性軍を率いたという話が思い起こされます。

「結縁潅頂」というのは検索したところ現在にも残っている用語で、在家者が仏縁を結ぶ儀式のようです。

また展示解説によると、常山城落城の際に般若院の住職を務めていた幸勢は三村家親の子で、鶴姫の弟にあたるとのことでしたが、記録を伝えた般若院のWebサイトに以下のような情報がありました。

中興第十三世権大僧都法印幸勢代、毛利勢(吉川・小早川勢)が常山城に立て籠もる三村氏を攻めるため、児島一帯の城を攻めた。 五月二十二日戦禍のため当寺は経蔵を残して一山悉く焼かれ、八十石の御朱印も焼失した。幸勢は阿弥陀・薬師の二躰を目篭に入れ、備中阿弥陀院(宝島寺)へ逃れた。(この時湊山城も焼失した。)

幸いに難を逃れ現存しているのは、本尊阿弥陀如来、十一面観音などの仏像・仏画・仏典・山王権現の御神体・千仏堂の馬頭観音像などである。

翌年の涅槃会は菰張りの仮屋で奉修した。

常山落城後、幸勢は常山城主夫妻、湊山城主夫妻に法名を授け供養した。(常山城主夫妻の法名は常光院高月徳本禅定門、常鶴院超山本明信尼。湊山城主夫妻の法名は、超頓覺壽居士、林月常遊信女であった。)

般若院は毛利勢の常山城攻めによって戦禍を被り、幸勢も一時は仏像を持って備中へと避難したようです。

常山城主は法名「常光院高月徳本禅定門」とありますが、ここでは上野氏の諱を「高徳」とされているのでしょうか。

鶴姫の法名「常鶴院超山本明信尼」というのも、その名に因んで付けられたものと思われます。

(湊山城というのは常山城の支城でしょうか?『日本城郭大系』にも記載がありませんでした。)

「備中兵乱」までの備中三村氏のあらすじ

備中三村氏は信濃から移住したと伝わっていて、その時期や経緯は明確ではありませんが、『太平記』によると元弘3年(1333)に隠岐を脱出した後醍醐天皇が船上山に挙兵した際、備中から馳せ参じた武士として、庄氏、真壁氏、新見氏、那須氏らとともに三村氏が名を連ねており、その頃にはすでに備中に土着していたようです。

その後、成羽に進出した三村氏は、大内義興が前将軍・足利義尹を擁し上洛した永正5年(1508)頃には、他の備中の諸将と同様その麾下に属しました。『陰徳太平記』には義尹に供奉した武将として庄為資、石川左衛門尉らと共に三村宗親が名を連ねており、その宗親の子が、三村氏の勢力を大きく拡げた三村家親です。

天文初期の尼子氏の山陽方面への進出に際し、猿掛城主・庄為資(穂田為資とも)が尼子方に与して松山城主・上野頼氏を討ち、備中は尼子氏の勢力下に入ります。その頃は成羽の鶴首城主であった三村家親も尼子氏の麾下に属していましたが、やがて郡山合戦での敗退をきっかけに尼子方の影響力が弱まると、家親は同じ大内方である毛利氏と手を組んで活動、天文22年には庄為資と講和して嫡子の元祐をその養子とするとともに、守護細川氏の下で守護代を務めた有力な一族の幸山城主・石川久式や、上野氏支族の常山城主・上野高徳と姻戚を結びました。この際に輿入れしたのが鶴姫です。

陶隆房による当主の弑逆で弱体化した大内氏に代わって、大内方から自立した毛利元就が勢力を拡大するに伴い、家親は毛利麾下で美作、伯耆、備前と広範囲に渡って転戦して活躍、永禄4年(1561)には松山城へと進出し、備中のほぼ全域を制圧して美作と備前の一部にまで勢力を拡げました。

一方で、天文末期に尼子氏が再び美作・備前へ進出してきた際には同じ反尼子方として共闘したこともある備前の浦上・宇喜多両氏との関係は次第に悪化し、永禄9年(1566)には宇喜多直家の家臣である遠藤兄弟によって家親が鉄砲で狙撃され死去するという事件が起こります。庄氏を継いでいた兄の元祐に代わって家親の跡を継いだ元親は、すぐさま報復のために備前へ進出したものの、直家の巧妙な作戦によって返り討ちにされてしまいました。(明善寺合戦)

更にその後、将軍・足利義昭が毛利氏によって迎え入れられ、その調停を受けた宇喜多氏が浦上氏から離反して毛利方となるに及び、宇喜多直家を仇敵とする三村氏は長年に渡り毛利方として戦ったにも関わらず、逆に浦上氏に与して反毛利方となったため、天正2年(1575)末から翌年5月末頃にかけて毛利氏の討伐を受けることになります。これが「備中兵乱」です。

備中兵乱の終焉と三村一族その後

『備中兵乱記』によると11月18日に佐井田山城と猿掛城、12月29日に国吉城、翌年正月に寄手が松山城に達した後も引き続き、8日に楪城、19日に荒平城、29日に鬼身山城と、次々と属城を落とされ、3月には成羽に本陣を移した毛利勢と三村勢の間で野戦が繰り返された後、やがて松山城内にも心変わりする者が現れ、5月20日に元親らが篭もる小松山の本丸と詰め城の大松山の間にある「天神丸」が毛利方の手に落ちたことが決め手となりました。

元親は僅かに残った家人らに伴われて城から逃れたものの、道中で深手を負って一人残されてしまい、6月2日、休んでいたところに通りかかった樵夫に小早川の陣へ使いを頼み、最期は旧知であったという粟屋三左衛門尉元方の介錯により、検使の前で切腹しました。また、生年八歳で利発だったという元親嫡子の勝法師丸も、後難を憂えた小早川隆景によって殺害されました。

松山城の落城後、6月4日には毛利方の本陣が成羽から常山表に移され、最後に残った常山城も毛利勢の包囲を受け、7日には毛利水軍を率いた名将・浦兵部丞宗勝によって攻め滅ぼされてしまいました。

元親従兄(伯父とも)の成羽鶴首城主・三村孫兵衛親成父子が挙兵に反対し、一族に背いて毛利方に身を投じていたため、三村氏の血は後世に残されました。

三村親成は、諸国を流浪したとして知られる猛将「鬼日向」水野勝成を厚遇したため、後に勝成が備後福山藩主となった際に家老として迎え入れられたと伝えられています。親成の曾孫にあたる親澄の代で、水野家改易とともに備中玉島で帰農したようです。

他にも、美作・備中の三村一族の縁者では、元親の妹婿である美作月田城主・楢崎元兼や、石川久式の父久智の娘婿で高松城主・清水長左衛門宗治は、引き続き毛利方に付きました。

(清水宗治は後の高松城での最期から毛利氏の忠臣と讃えられていますが、三村氏一族の主家に背いて勢力を拡大したため元々毛利家臣ではありません。開城にあたり宗治が切腹に拘ったのは毛利家に対して子孫の厚遇を約束させるためだと感じます。また、兄の月清が出家して家督を譲り、後に宗治と共に切腹したのも同様なのではと…。)

なお、三村家親の正室は阿波三好氏の出身とあり、その縁からか『備中兵乱記』では自刃を覚悟した三村元親が石川久式に対して讃岐へ落ち延びて再起を図るよう促しているほか、常山城主・上野高徳も郎党から同様に勧められています。

また『中国兵乱記』には元親の伯父に当たる国吉城主・右京亮政親の父子3人が因幡・丹後へと落ち延びたとあります。丹後にも反毛利勢力がいたのでしょうか?

備中高梁の頼久寺にある三村家親・元親父子の墓。

『備中兵乱記』と『中国兵乱記』が描く鶴姫と女軍の姿

常山城が毛利軍の包囲を受けた際、鶴姫は侍女達三十余人を従えて浦兵部の陣に切り込んだ後、城に戻って自害したと伝えられています。

その様子は『中国兵乱記』にこのように記されているそうです。

(以下、引用は加原耕作『新釈 備中兵乱記』より)

隆式の内室は三村家親の娘であった。女性に似合わず、織田具足を肩に掛け、上に経帷子を着て、二尺七寸の国平の太刀を差し、鉢巻をして隆式の側にいたが、隆式が「太刀」とつぶやくのを聞いて、

「この太刀は三村家に伝わっていた重代の名刀である。家親と一緒に居ると思い、肌身離さず持っていたが、死後には隆景卿に言上し、供仏施僧のために使って欲しい」

と言って敵勢へ切りかかり、木美十郎左衛門を切り伏せ、本太五郎兵衛・三宅勘介に手疵を負わせ、そのうえ、浦兵部宗勝の一備えを負い崩して城に立ち帰り、隆式と連座して、

「南無西方教主の如来、今日三途の苦を離れた者共、並びに元親・久式・元範・実親と同じ蓮台に迎え給え。南無阿弥陀仏」

と高声で念仏を唱え、刺し違えて果てた。舎弟高橋小七郎が介錯し、小七郎もまた腹十文字に掻き切り、隆式の死骸に寄りかかって同じ枕に伏せた。見る人、聞く人、皆袖を濡らさぬ者は無かった。

女だてらに太刀を振るって最後の抵抗を見せた後、家族とともに自刃する様子が描かれていますが、鶴姫の名や侍女達を率いたことは記されていません。

(この前には隆式はすでに切腹を決意していて、検使を給わるよう毛利方に伝えた後、継母、嫡子の源五郎隆秀をはじめ一族の死を確認しているので、斬りかかられた毛利方が気の毒な状況に見えますが…)

一方、三村家臣の子孫によって記されたと見られている『備中兵乱記』には、鶴姫の勇ましい姿や自害を決意してなお敵に切り込んだ際の心情、それに付き従った三十余人の女性と家僕達の姿が生き生きと描かれているようです。

高徳の女房は、修理進元親の妹で、日頃から男にも勝る勇気と力を持っていた。

「私は女性の身ではあるが、武士の妻や子が最後に敵の一騎も討たず、むざむざと自害するのは返す返すも残念である。況んや、三好修理大夫の従弟は叛逆した一族であり、女の身ではあってもひと軍しないわけにはいかぬ」

と鎧を着け、上帯を締め、太刀を佩き、長い黒髪を解いてさっと乱し、三枚兜の緒を締め、紅の薄衣を取って着て、裾を引き揚げて腰で結び、白柄の薙刀を小脇に挟んで広庭に躍り出た。

端下の者に至るまで三十余人は、

「これはいかなるお考えであろうか。そうでなくても女人は五障三従の罪が深く、成仏できないというのに、どうして修羅の罪業を逃れることが出来よう。ただ、思いとどまられ、心静かに自害して下さい」

と鎧の袖を掴むと、高徳の女房は打ち笑い、

「貴女たちは女性の身であり、敵も強いて殺しはしない。いずれの国へでも、ひとまず落ち延びるか、もし自害をされるならよく念仏を唱えて後世を助けて貰われるがよい。自分には正も邪もひとつであり、この戦場を西方浄土とし、修羅の苦患も極楽となせば、どうして苦しいことがあろうか」

と袖を引き放って出て行くと、春日の局らは、

「さては自分達を捨ててしまわれるのか。どうせ散る花なれば、同じ嵐に誘われて、死出の山、三途の川までお供しよう」

と髪を掻き乱し、鉢巻を締め、ここかしこに立てかけてあった長柄の槍を携えて三十余人が馳せ出すと、長年恩顧を蒙っていた家僕共もこれを見て、八十三騎が一緒に死のうと馳せ出した。

この内容がどこまで実態を表しているのかは分かりませんが、なかなか興味深いところがあります。

「三好修理大夫の従弟は叛逆した一族」との台詞は三村家親の正室(つまり鶴姫の母)が三好氏の出であったことを表しているのでしょう。三好修理大夫は長慶のことですが、文字通り「従弟」と解釈すると義継のことでしょうか?であれば、執筆当時は将軍を弑逆したのは義継であると正しく認識されていたことが伺えます。

(なお、事件当時は長慶の死が秘匿されていたためか『信長公記』等では長慶が将軍を殺害したと書かれているそうです。そして江戸時代中期に成立し広く流布された『常山紀談』によって、その罪は松永久秀が背負わされることになります…。)

叛逆者の一族だから戦わなければいけないという理屈は、どういう事なのか分かりませんが…汚名返上したいという意味でしょうか。

また、鶴姫たちが浦宗勝(ここでは「浦野兵部丞宗勝」となっています)の陣に討ち入った後、城内に戻るまでの様子はこのように描かれています。

宗勝はこれを見て、

「敵が女人の装束を着けて押し寄せてくるのはおかしい。”処女の如くして脱兎が功を作す謀”と孫子の秘法にもあり、また、”偽って実をとる”とも言うが、これはこのような謀を言うのかも知れぬ。欺かれて、不覚を取るな、面々」

と陣を固めて控えていたため、討ち破ることは出来なかった。しかしながら、屈強の勇士が死を恐れず、一目散に突き立てると、寄せ手は足並みを乱し、疵を被り、死ぬ者百余騎、慌てふためくのを見て、高徳の女房は腰から銀の采配を抜き、真っ先に進んで、

「討ち敗れ、者共」

と大勢の中に割って入った。宗勝の兵はさすがに武勇を嗜んでおり、女人に立ち向かっていく者は無かった。勇士が槍を合わすところを、女性が傍から潜んで「ぽかっ」と突き、手負う敵は数知れなかった。暫く戦っている間に、寄せ手の軍勢が大勢馳せ集まり、攻め戦ったため、高徳の兵で残るものは一騎もいなくなった。高徳の女房は、浦野兵部丞の馬前に立ち止まって、大声を張り上げ、

「どうした宗勝、あなたは西国で勇士の名を得ておられると聞いている。自分は女人の身ではあるが、ひと勝負仕りたい。そこを引き給うな、浦野殿」

と喚き叫んで、長刀を水車のように廻して攻め寄せた。兵部丞は四、五間ばかり後ずさりし、

「いやいや、貴女は鬼ではなく、女である。武士が相手には出来ない」

と身を引くと、傍の兵五十余騎が攻めかかってくるのを、長刀を取って七騎を薙ぎ伏せ、薄手を負って、また大音声を張り上げ、

「女の首を取ろうとなさるな、人々」

と呼ばわり、腰から三尺七寸の太刀を抜き、

「これは我が家重代の国平の作である。この太刀は一度父家親に進上し、家親が特に秘蔵していたが、重代の太刀であると聞いて返してきたものである。父家親だと思って肌身離さず持っていたが、死後には宗勝殿に進上する。後世を弔ってたまえ」

と言い捨て、城中に馳せ入った有様は、まるで毘沙門が喜見城を守護されていた時、吉祥天女と一緒に修羅を攻め討った勢いもこのようではなかったかと思われ、見る人に舌を巻かないものはなかった。

自陣に討ち入ってきた女軍に対して、宗勝が冷静かつ紳士的な対応を続けたために、ただ一人生き残って一騎討ちを挑んだ鶴姫も意気を削がれたのか、宗勝に父家親の形見である国平の太刀を託し、後世の弔いを請うて城へ戻ったという筋書きになっています。

切腹を決意し太刀を求めた夫に対して「供仏施僧のために使って欲しい」と言いながら敵勢に討ち入るという、少々往生際が悪いようにも読める『中国兵乱記』の内容とは異なった印象を受けますね。

鶴姫と夫高徳の最期についても、

「自分は西方十万億土の弥陀を頼むのではない。巳心の弥陀、唯心の浄土が、今ここに出現している。あゝ、仏も生命は露のようであり、また稲妻のようなものであると説いておられる。誠に”夢の世に幻の身の影留りて、露に宿かる稲妻の、はや立ち帰る元の道”である。南無阿弥陀仏」

と念仏を唱え、太刀を口に含んで臥してしまったのは、例の少ないことであった。

さて、高徳も西に向かい、

「南無西方教主の如来、今日三途の苦を離れ、元親・久式・元範・実親と同じ蓮台に迎えたまえ」

と念仏を唱えながら、腹を掻き切ると、舎弟小七郎が介錯し、小七郎もまた自害して高徳の死骸に寄りかかり、同じ枕に伏せた。見る人、聞く人、それぞれ皆涙を流さぬものはなかった。

このように、夫と刺し違えて果てたという『中国兵乱記』とは異なるもので、悲壮な中にも鶴姫の勇ましさが強調されています。

他にも常山合戦の顛末を記したという著者不明の『児島常山軍記』なる書物があって、鶴姫以下三十四人の女軍の奮戦が描かれているそうです。

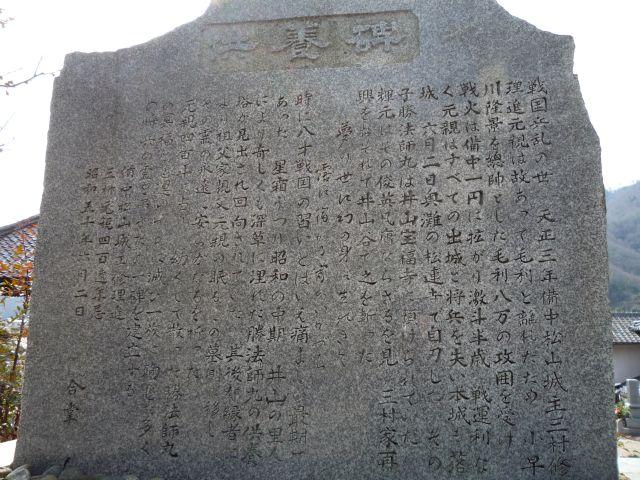

昭和12年、城主一族と鶴姫以下34人の侍女達の冥福を祈って建立されたという、40基の墓石と墓碑。北二ノ丸跡にあります。『備中兵乱記』では見られない「三十四」という数字は『児島常山軍記』に由来するものでしょうか。

『備中兵乱記』の内容から読み取ると、城主上野高徳、女房の鶴姫、高徳の継母(57歳)、嫡子源五郎高透(15歳)、その弟(8歳)、高徳の妹(16歳)、これに34人の侍女を合わせて40人ということでしょうか。

しかし、高徳を介錯したという舎弟小七郎も「高徳の死骸に寄りかかり、同じ枕に伏せた。」とあって、よく分かりません。『中国兵乱記』には舎弟「高橋小七郎」とあるので、一族には数えられていないのかもしれません。

「児島富士」と呼ばれる常山の山頂、常山城本丸跡にある城主上野隆徳の碑。

鶴姫の活躍に比べると高徳は影が薄いように見えますが、『備中兵乱記』『中国兵乱記』いずれにも、翌朝に切腹するとの決意を打ち明けて一族以外の脱出を促した後、悪口を浴びせながら攻めかかる敵勢に対して「辛抱の出来ない奴らだ」と、嫡子源五郎とともに鉄砲を撃ちかけて応戦する場面が描かれています。

『中国兵乱記』『備中兵乱記』『備前軍記』『児島常山軍記』のいずれも『吉備群書集成』第三巻に所収とのことです。(誤植もあるそうですが…)

いつか機会があれば、『児島常山軍記』ともども釈文を読んでみたいものです。

参考

- 加原耕作 編著『新釈 備中兵乱記』(山陽新聞社)

- 西本省三・葛原克人 編『日本城郭大系 第13巻 広島・岡山』(新人物往来社)

武田信虎の戦いはこれからだ!(武田・今川・北条の戦国黎明期その2)

武田信虎の甲斐統一と要害山城(武田・今川・北条の戦国黎明期) の続きです。

甲斐国内を平定して躑躅ヶ崎館に守護所を移し、駿河今川氏の侵攻という最大の危機を切り抜けた武田信虎ですが、今度は北条氏を相手に関東へと出兵します。

扇谷上杉氏を支援して対北条氏包囲網に参戦

信虎の関東出兵は何の利益もない無謀な外征だったとして、後の追放に繋がる悪評の一例に挙げられることがありますが、実際のところはどうだったのでしょうか。

山内上杉憲房と和睦した扇谷上杉朝興の要請に応じた信虎は、関東制覇を進める北条氏綱と交戦しており、対北条氏包囲網の一員として活動していることが伺えます。

大永4年(1524)7月に上杉朝興が岩付城を北条氏綱から奪回し、10月には上州衆を動員した上杉憲房も加わって毛呂要害を攻撃、毛呂開城を条件に北条氏綱が上杉方と和睦したことから、同年11月には信虎も北条氏と一旦和睦しました。

氏綱は上杉方との和睦にあたって、同盟者である越後守護代・長尾為景への書状の中で「対信虎無意趣儀候上、先任申候、但彼国之事、例式表裏申方ニ候間、始末之儀如何」とし、信虎に対して意趣はないが甲斐のことは信用出来ないと記しています。

事実、信虎はその後も北条氏との交戦と和睦を繰り返すのですが、なぜそれほどまでに関東への進出にこだわったのでしょうか。

武田氏は鎌倉期、南北朝期とも幾度か追討を受け領国支配は安定していたわけではないものの、代々続いた甲斐源氏の嫡流と言うべき家柄であり、信虎も実力で国内を統一したとはいえ、その正当性は守護としての権威によるものでした。

これに対して北条氏は、政所執事を務めた伊勢氏の出身とはいえ、今川氏の家臣から成り上がったに過ぎず、関東においては拠るべき権威を内に持たない新興勢力でした。

戦乱に乗じて拡大を続ける北条氏は周辺諸国にとって脅威であり、北条氏を抑えて関東管領を中心とした体制の再構築を目指す動きに一定の役割を果たし、関東への影響力を高めることが、武田家の発展に繋がると考えたのではないでしょうか。

高国政権で義稙に代わり将軍となった義晴が信虎に上洛を促す

畿内では永正15年(1518)8月に大内義興が帰国して以来、将軍足利義稙と管領細川高国の仲は次第に険悪となり、永正17年(1520)2月に高国が澄元方に敗れて近江へと逃亡した際、義稙は同行を拒否し、澄元方の有力被官である三好之長を京都に迎え入れるとともに、澄元を細川京兆家の家督に付けたことがありました。

高国方は同年5月の等持寺合戦に勝利して再び政権を奪還しますが、高国と義稙の溝は埋まらず、大永元年(1521)3月には義稙が淡路へと出奔するに至り、高国は足利義澄の遺児・亀王丸を義稙に代わる新たな将軍として擁立しました。

大永6年(1526)6月、その将軍義晴が武田信虎に上洛を促すべく、諏訪上社大祝、木曽氏に協力を求めており、信虎は幕府からも有力な守護大名の一人に認められていたことが伺えます。

大永6年は、7月に細川高国が有力被官の香西元盛を謀殺したことをきっかけとして、元盛義兄の波多野稙通や実弟の柳本賢治ら丹波勢が謀叛を起こし、将軍義晴の弟で阿波細川氏の元で育てられた義維と、細川澄元の遺児・六郎(後の晴元)を擁立した阿波勢がこれに乗じて摂津へ上陸を開始したという、畿内の情勢が大きく動いた年でした。

この時期、義維方によって京都を追われていた将軍義晴は、近江から畿内周辺の守護大名や有力国人に対して上洛支援を呼びかけています。

このような動きを受けてか甲斐国内でも「御屋形様在京めさるる」との風聞が流れましたが、北条氏との和睦が進まなかったため、将軍の要請に応じることはできませんでした。

諏訪上社大祝家の諏訪氏との関係も芳しくなく、大永5年(1525)4月、諏訪頼満の攻撃によって没落していた諏訪下社大祝家の金刺昌春が甲斐へ逃れて来ており、信虎はこれをきっかけに諏訪への侵攻を進めますが、やがて重臣達の反乱を招くことになります。

今川氏と和睦し諏訪氏と戦う、飯富虎昌の謀叛

大永6年(1526)6月、以前から中風を患っていた今川氏親が死去し、14歳の氏輝が実母・寿桂尼の後見のもと家督を継いだことから、今川氏と武田氏は翌年には一旦和睦、その後もしばらく直接の衝突は起きていません。

信虎は今川氏との和睦を機に諏訪侵攻を開始したものの、享禄元年(1528)8月の境川合戦で諏訪頼満・頼隆父子に大敗を喫しました。

この敗戦を受けてか、享禄2年(1529)には武田・北条両氏領国の境目に当たる都留郡の領主、小山田越中守信有が北条・今川方へ通じたようで、信虎によって路次封鎖されています。

信虎は今川氏の仲介を受けて都留郡への封鎖を解除するとともに棟別賦課を実施、享禄3年(1530)1月には扇谷上杉朝興の江戸侵攻に呼応して小山田信有を派遣しようとしたものの、同年4月に八坪坂で北条軍に遭遇した小山田軍は大敗を喫しました。

そして、翌享禄4年(1531)1月には譜代重臣の飯富虎昌が今井氏、栗原氏とともに反旗を翻し、諏訪頼満がこれに同調して韮崎へ侵攻したため、大規模な内乱へと発展しました。

飯富虎昌の謀叛の原因には、享禄3年(1530)に信虎が関東管領・上杉憲房の後室(扇谷上杉朝興の叔母)を側室に迎えたことへの不満があったとのことで、家中には関東の争乱に参戦する信虎の方針への反発が少なからずあったようです。

(なお、飯富虎昌は赤備えの猛将としても名高い山県三郎兵衛昌景の兄ですが、『甲陽軍鑑』では信玄に意見を用いられなかったことに不満を抱いたとか、信玄の嫡男義信に謀叛を唆したとか、あまり良い評価をされておらず、義信を死に追いやった信玄の責任が転嫁されているようにも感じられます。)

しかし、享禄4年(1531)3月、信虎は韮崎郊外の河原辺の合戦で諏訪氏と甲斐国人衆の連合軍を破って反乱軍を壊滅させ、その後12月の諏訪頼満との戦いにも勝利し、天文元年(1532)9月には今井信元が篭る獅子吼城を降しました。

再び国内の反乱を制圧した信虎は天文2年(1533)、扇谷上杉朝興の娘を嫡男・太郎(後の信玄)の正室に迎えており、関東進出への意欲を失っていなかったようです。

(ちなみに太郎はまだ13歳で元服前でしたが、懐胎した上杉夫人は翌年11月に難産のため亡くなっています。夫人の年齢は伝わっていませんが、気の毒な話です…。)

今川・北条連合との戦いに苦戦し、諏訪氏と和睦

天文3年(1534)7月、駿河・遠江・伊豆三ヶ国の国衆一万余が甲斐へと侵攻して一戦交えており、この頃には今川氏との和睦は破綻していたようです。

その翌年の天文4年(1535)7月、信虎は報復のため今川氏輝の領国駿河へと侵攻し、8月には駿河国境の万沢口で今川軍と交戦します。

しかし、北条氏綱がその隙を突いて甲斐国都留郡へと侵入、小山田信有と信虎の弟・勝沼信友が北条軍を迎え撃ったものの、信友が討ち死にする大敗を喫してしまいました。

北条氏綱は早々に郡内から撤退、同年9月には扇谷上杉朝興が相模へ侵攻しており、武田・上杉方と今川・北条方の双方が互いの隙を突く陽動作戦を展開していたようです。

こうして、大永4年(1524)から天文4年(1535)にかけて、信虎は山内・扇谷両上杉氏と同盟関係を結んで今川・北条連合に対抗しましたが、諏訪侵攻の失敗から重臣や国衆の謀叛を招いてしまい、新たに領地を得られるどころか、何度か今川・北条軍の甲斐への侵攻を許してしまいました。

信虎はこの苦境を打開すべく、天文4年(1535)9月に国境の境川で諏訪頼満と和睦、以後は諏訪氏と協調関係を結び、後の天文9年(1540)には娘の禰々を頼満の嫡孫・頼重に嫁がせることになります。

今川氏の跡目争い「花倉の乱」を通じて甲駿同盟が成立

天文5年(1536)は武田氏にとって後々まで影響を及ぼす方針転換の年になります。というのも、今川氏の当主・氏輝が急死したことで、その跡目を巡って家臣を二つに分けた内乱「花倉の乱」が勃発したのです。

氏輝に嫡子はおらず二人の弟が共に僧籍に入っており、氏親正室の寿桂尼を母とする栴岳承芳を擁立した主流派に対して、重臣の福島氏はこれに反対し、側室の福島氏を母とする玄広恵探を擁立しました。

しかし、還俗して将軍義晴から偏諱を賜り義元と名乗った承芳は、実母寿桂尼や後に軍師として名を馳せる太原雪斎の支持を受けるとともに、北条氏からも支援を得て、同年6月には花倉城に玄広恵探を討ち滅ぼして内乱を平定しました。

信虎は、かつて福島氏率いる大軍によって追い詰められたこともあってか、この乱に際して義元を支持しました。

またこれ以前、信虎嫡男の太郎は天文5年(1536)正月に16歳で元服、将軍義晴の偏諱を授かって「晴信」と名乗るとともに従五位下を拝領しましたが、正室の上杉夫人を亡くしていたことから、今川義元の斡旋によって三条公頼の次女を新たに正室として迎えることになりました。

(晴信の正室となった三条夫人の姉は管領・細川晴元の正室で、妹は後に本願寺の顕如上人の正室となります。)

(なお、武田氏が義晴から「晴」の字を賜ったのに対して、今川氏は「義」の字を賜っており、幕府から高い家格を認められていたことが伺えます。)

そして、翌天文6年(1537)2月には信虎の息女が今川義元の正室に迎えられたことで、今川氏と武田氏の間に強固な同盟関係が成立したのです。

なお、この頃の畿内の動きは複雑で、享禄4年(1531)6月4日「大物崩れ」の大敗によって細川高国政権は崩壊し、代わって上洛した細川晴元が管領となりましたが、やがて晴元方の内部対立によって阿波勢の有力者であった三好元長(三好長慶の父)が討ち死にし、堺で機会を伺っていた足利義維も将軍に就くことなく阿波へと逃れ、結局は六角定頼の斡旋で義晴が再び京都へ戻っています。

(細川高国が擁立する将軍を義稙から義晴に変えたこと、更にその義晴が高国政権の崩壊とともに晴元方に移ったことで、幕府と畿内周辺の諸勢力の関係は複雑な捻じれが生じてます。今川義元の武田信虎との同盟は今川氏が義維方から義晴方へと鞍替えしたことを示すとの説もありますが、義維は義稙の系譜を継ぐ形になったとはいえ御内書の発給数は義晴と比べて少なく、義晴に対抗できる程の存在と認められていたとは思えません。)

信濃佐久郡・小県郡への侵攻と関東進出の挫折

一方で、何の連絡もなく今川氏が武田氏と同盟を結んだことに激怒した北条氏はすぐさま駿河へと侵攻し、富士川以東を占拠しました。(河東一乱)

信虎は今川氏を支援するため出兵しましたが、今川氏は家督相続後の混乱から間もない中、領内にも井伊氏ら敵対勢力を抱えている状況で、領土を奪還するには至りませんでした。

北条氏としても、関東の上杉氏のみならず武田氏と今川氏をも敵に回すのは避けたかったようで、両者とは一旦停戦し、信虎も北条氏と和睦することになります。

奇しくも同年4月には、信虎が関東進出に際して同盟関係を結んだ扇谷上杉朝興が死去しており、武田氏の十数年に渡る外征は何ら利益をもたらさないまま、信虎は関東進出を断念して信濃へと矛先を転じることになりました。

そして、天文9年(1540)に諏訪氏と同盟を結んだ信虎は、更に村上義清とも同盟を結び、同年から天文10年にかけて佐久郡に大井氏を、小県郡に海野棟綱を攻略し、ようやく甲斐国外での勢力拡大に成功しました。

(なお、海野氏は信濃の名族滋野一族の嫡流で、その係累だった真田幸綱(いわゆる真田弾正幸隆、真田昌幸の父)も本領を追われて上野に亡命し、関東管領上杉憲政の元で雌伏の時を過ごすことになります。)

こうして、ようやく信濃に新たな領土を得て帰陣した信虎でしたが、天文10年(1541)6月14日、今川義元を訪問するために駿河へと出発したところ、突如として嫡男晴信によって甲斐を追放されることになります。

参考

諏訪氏の関連史跡

以下、2010年8月に諏訪氏の本拠地、上原城とその周辺を訪れた際の写真です。

諏訪氏居館跡。

諏訪頼満は天文8年に死去し、晴信の妹・禰々を正室とする諏訪頼重が跡を継いでいましたが、晴信は天文10年に信虎を追放した翌年、諏訪氏庶流の高遠頼継を味方につけるとともに、同盟関係であったはずの諏訪頼重を上原城に攻めて降伏させ、甲府の東光寺に幽閉した後に切腹を命じます。

晴信は更にその後、惣領の座を狙って上原城を占拠した高遠頼継に対し、頼重の遺児・寅王丸を擁立して諏訪大社および頼重旧臣を味方につけて安国寺の戦いに勝利し、高遠城や福与城を降伏させて諏訪郡全域を支配下に置きました。

諏訪郡代に就任した宿老の板垣信方はこの居館を中心として町割を行い、以後武田氏滅亡までの四十年間、諏訪地方最大の城下町として栄えたそうで、今も居館跡には「板垣平」の字名が残っています。

上原城跡は金毘羅山の山頂にあります。

三の郭跡に建つ金比羅神社は、文化2年(1805)に頼岳寺の鎮守神として讃岐の金毘羅大権現を勧請したものだそうです。

山頂からの眺望は、上原城下町をはじめ諏訪盆地一帯を一望できる素晴らしいものだったそうです。

実際、この日ここから見た景色は、この旅で一番印象に残っています。

追記

この記事の続きを書きました。

『地志 播磨鑑』と御着城落城の伝説

大河ドラマ『軍師官兵衛』、次回は有岡城から救出された官兵衛が小寺政職と顔を合わせる展開となるようです。

史実においても荒木村重と示し合わせて毛利方に付いたと見られる小寺政職ですが、ドラマでは村重すらただ信長に反抗して孤立した挙句に逃げ去ったかのような描かれ方に終わりましたし、当然ながら政職の戦いぶりなど触れられそうにもありません。

ドラマでは描かれない歴史の一幕として、江戸時代の中頃に播磨の郷土史家・平野庸脩が編纂したという『地志 播磨鑑』に記されている、御着城の落城にまつわる伝説を紹介します。

『御着落城之事』

寄手は勇み進めども 此城北より西南に天川と云川あり

四方に堀二重三重にして要害堅く見へければ 攻落すべき様なし

御着方の精兵城中より見澄して弓鉄砲を射かけ打かけしてければ

窓の雀を射る如く あだ矢は一つも無かりけり

寄手の大勢手負處を城方の諸侍 川を渡して戦うべし 今ぞ勝利を得る所と申ければ

城兵ども尤然るべしとて さっと一同に打渡り 火花を散らして相戦ふ

寄手は川を渡されて気勢怯衰し逃る所を 城兵追詰々々逐回し 面も振らずなぎ立たり

寄手の兵 今日を限りの軍ならずと 秀吉馬に鞭打て馳せ去らるれば

右往左往に敗走し 辰巳の谷へ引退く 其時より此谷を引入れ谷とば 名付たり

中にも原小五郎は名誉の射手にて 羽柴の瓢箪印に当る矢を秀吉取らせ見賜ふに

原小五郎と姓名を書付たる矢 数多あり

寄手の人々 其弓勢を誉にけり

然れども秀吉の大勢此城を落とさで置べきかと

前日の恥をすすがんとて 新手を入替々々 大筒石火矢を打掛攻立させける程に

寄手は多勢城兵無勢にて 今は防ぎがたく見へければ

大将を始め諸士皆々退散し 天正六年七月に終に落城したりけり

一時は秀吉勢を蹴散らしたという小寺勢の奮戦ぶりが描かれていますが、中でも原小五郎なる弓の名人が秀吉の馬印に自分の名を書いた矢を多数命中させたという話が面白いです。

なお、この伝承を求めて『播磨鑑』を読んだきっかけは『戦え!官兵衛くん。』のこの話でした。

実際のところは、天正6年10月に秀吉から政職に宛てて、毛利方へ離反した別所氏の知行地を与えると伝えられており、まだ天正6年7月時点では小寺氏の離反すら表沙汰になっていなかったようで、落城時期について明らかな誤りが見られます。

内容的にもあくまで地元に伝わった逸話として楽しむ程度のものかもしれませんが、このような話が掲載された『播磨鑑』とはどんな書物なのでしょうか。

播磨鑑について

『播磨鑑』は播磨国の史跡名勝や人物にまつわる情報を収集したもので、多岐に渡る内容から小寺氏や黒田氏の系譜について掻い摘んで読んだだけでも、現在の通説と異なる記述が多く記載されており、興味深い書物です。

もちろん、信憑性については玉石混淆なので一次史料と照らし合わせる必要はありますが、相互に重複や矛盾する内容もそのまま掲載しつつ、不確かな情報や著者自身の推測についてはそう分かるように書いており、誠実な姿勢で記述されていると感じます。

播磨には何の縁もない貝原益軒が福岡藩の命で編纂し、偽書として有名な『江源武鑑』を下敷きにした記述やあからさまな虚飾が見られる『黒田家譜』などよりは、史料として参考になる情報が多く含まれていると思います。

播磨の伝承における官兵衛と小寺職隆

例えば『姫路御城主御代々始記』という項目では、現在の通説で官兵衛の実父とされている小寺職隆について、このように記述しています。

(読みづらいのでカタカナをひらがなに変えています。)

小寺美濃守職隆

始は御着の城に居し永禄十二年の頃姫路に移る

黒田の系図には黒田下野守重隆の子とし 小寺の系図には小寺加賀守則職の長子と有

然ども此下野守姫路に移ると云こと播磨の古記に不見

佐用軍記に小寺姫路に於て飾東飾西の両郡を領すと云々是不審なり

是飾西郡に赤松則房と云大身あり 飾東郡御着に小寺藤兵衛政職と云大身あり

殊に則房は播磨の旗頭たるべし 但し飾東郡飾西郡の内に知行有と云ふことか

此職隆は小寺の家老たり 小寺の名字を賜はる

其頃御着の城主小寺藤兵衛政職は両播の豪傑にて国中に威を振ひしが美濃守職隆と交り深かりし故に名字をば小寺と改め剃髪して入道宗圓と号す

小寺官兵衛尤志を秀吉公によす 官兵衛は美濃守の婿たり 故に本姓黒田を捨て小寺を名乗る

此時に美濃守も秀吉公に内通有けると云々

これを素直に読むと、職隆が黒田重隆の子なのか小寺則職の子なのかは分からないけども、御着城主の小寺政職より小寺の名字を賜って入道し宗圓と号したこと、官兵衛は職隆の実子ではなく黒田家から迎えられた養子であり、そのために小寺を名乗ったというわけです。

なお、黒田氏播磨多可郡黒田庄出身説の根拠として近年話題になった『荘厳寺本 黒田家略系図』にも似たような内容が記載されていますが、歴史家の渡邊大門先生は系図が書かれた時期から考えて『播磨鑑』の内容を手がかりとして創作を加えられたものではないかと推測しています。

また、職隆の初見史料である芥五郎右衛門に宛てた文書(黒田職隆算用状)の端裏書からは、永禄元年当時に職隆が黒田姓を称したことが覗えるので、小寺氏の出身というのも誤りと思われます。

ただし、播磨国総社(射楯兵主神社)所蔵の宝物に、天正12年8月に水野與八郎、鯰江相模とともに「小寺宗圓」と連名で記された禁制が残っており、官兵衛が黒田に復姓したとされる天正10年以降も、国府山城に隠居していたと思われる職隆が小寺を名乗っていたことが分かります。

(これはどちらかというと、まず官兵衛が黒田に復姓した時期の方を疑うべきでしょうか。)

職隆が官兵衛とともに「秀吉公に内通」したと表現されていることも興味深いのですが、『信長公記』には天正3年10月に小寺政職が信長に謁見、黒田家文書の信長から荒木村重への書状には天正5年5月に小寺政職が織田方として英賀を攻撃したことが分かっています。

毛利方である政職の意に反して職隆と官兵衛が秀吉に内通したのが実情とは思えませんが、『御着落城之事』に描かれた政職の印象や、その後も政職は英賀城で毛利方として戦ったと見られることから、編纂当時の播磨ではそのように捉えられていた可能性はあるでしょう。

参考

現在の御着城址

お城風の建物は、姫路市役所東出張所です。

大河ドラマに合わせて建てられたと見られる「黒田官兵衛 顕彰碑」もあります。

かつての本丸跡には小寺一族を祀る「小寺大明神」が建っています。

姫路市教育委員会の説明によると、宝暦5年(1755)の「播州飾東郡府東御野庄御着茶臼山城地絵図」に「今此所ニ小寺殿社アリ」と記されているそうで、古くから地元の方によって祀られてきたもののようです。

小寺大明神境内にある石碑には、政職の子が天川久兵衛と名乗り代々御着に家系を継いだとする内容が書かれています。

ここにも「その頃羽柴秀吉に攻められ政職一族の精兵は秀吉軍勢を一時辰巳の谷に退陣させ奮戦したが衆寡敵せず遂に天正六年七月落城した」とありますが、播磨鑑の内容を参考にされたものか、あるいは天川家にそのような話が伝えられているのでしょうか。

武田信虎の甲斐統一と要害山城(武田・今川・北条の戦国黎明期)

はじめに:武田信虎の後世の評価への疑問

武田信虎といえば、強引な拡大政策で民衆の支持を失ったとして、板垣信方や甘利虎泰ら譜代重臣たちに擁立された実の息子・晴信(後の信玄)によって領国甲斐を追放されたという、力ずくの交代劇で知られています。

武田家滅亡後に多くの遺臣を召抱えるとともに金山開発の技術をも取り込んだ徳川幕府にとって、若き家康を打ち負かした信玄の神格化は歓迎すべきことだったのでしょう、甲州流軍学の隆盛を牽引した軍学書『甲陽軍鑑』では、実父を追放したという信玄の負い目を隠すためか信虎の暴虐ぶりが強調され、後世の軍記物などにも多大な影響を及ぼしました。

残虐性を示す逸話として「妊婦の腹裂き」が付加されたことなどは分かりやすい一例ですが、信虎の生涯について調べてみると、そのような悪行は同時代の史料には残されていないようです。

また、度重なる戦争に民衆が辟易していたとされますが、追放に至るまではほとんどが国内統一のための必然的な戦争で、追放時の状況にしても、今川氏だけではなく諏訪氏や村上氏といった信濃国衆とも同盟を結んでおり、むしろその後を継いだ晴信の方が領土拡大の戦争に駆り立てられているように見えます。

若くして家督を継ぎながら外敵の介入にも屈せず甲斐統一を果たし、守護大名として武田家をまとめ上げた功績は、信玄に優るとも劣らないもので、そんな彼がなぜ追放されるに至ったのかという疑問から、その経歴を追ってみました。

甲斐守護・武田氏の内乱と駿河守護・今川氏、伊勢(北条)氏の関係

信虎が生まれたのは明応3年(1494)ですが、その頃の武田家は一族同士による内戦の真っ最中でした。

信虎の祖父・武田信昌はわずか9歳で家督を継ぎ、やがて守護代として抬頭した跡部氏を滅ぼし、19歳という若さで甲斐守護としての実権を回復した英傑でしたが、嫡男の信縄に家督を譲って隠居しておきながらも実権を譲らず、次男の信恵を溺愛するあまり家督を信恵に譲ろうとしたため、信縄は延徳4年(1492)に父に背いて反乱を起こし、骨肉の争いは甲斐の国人達を二分する内戦へと発展したのです。

一方、隣国の駿河では、文明8年(1476)に遠江へ侵攻した駿河守護・今川義忠が討ち死にしたことにより、義忠の嫡子・竜王丸と義忠の弟・小鹿範満の間で後継者争いが勃発、長享元年(1487)頃には甥の竜王丸を支援するため伊勢新九郎盛時(後の早雲庵宗瑞)が下向、同年11月には小鹿範満が討伐されて竜王丸(氏親)が今川家当主となっています。

そして明応2年(1493)、畿内では細川政元、日野富子、伊勢貞宗らが将軍足利義材を追放、香厳院清晃(堀越公方・足利政知の子、足利義高、後の義澄)を新将軍に据えた「明応の政変」が起き、新将軍方に属していた盛時は堀越公方・足利政知の家督継承で不安定な状況にあった伊豆へと乱入し、足利茶々丸を追放しました。

内戦の最中にあった甲斐は明応元年(1492)9月以降、幾度となく今川氏の侵入を受けてきましたが、足利茶々丸が伊豆奪回を図って甲斐武田氏を頼ったことから、明応7年(1498)に盛時改め伊勢宗瑞は再び甲斐へ侵攻し、茶々丸を追討しています。

なお、かつて通説では伊勢盛時は「伊勢新九郎長氏」とされ、応仁年間に伊勢へと下って足利義視に仕えた後、義兄今川義忠を頼って駿河に下向、義忠死後の内訌に介入してきた関東管領・扇谷上杉定正の家宰太田道灌と談判してこれを調停し、竜王丸から与えられた興国寺城を足がかりとして伊豆に討ち入り、今川家からの独立を果たした下剋上の代表とされてきました。

しかし現在は、盛時が文明15年(1483)10月から長享元年(1487)4月にかけて将軍足利義尚の申次衆として在京していたことが分かっており、足利茶々丸討伐についても明応の政変に連動した動きであり、新将軍・足利義高の生母と同母弟の潤童子を殺害した茶々丸に対する報復という目的があったと説明されています。

このように、内乱が続いた甲斐では、隣国駿河と畿内における政変の余波を受けることで今川氏との敵対関係が生じるとともに、山内・扇谷の両上杉氏を相手に抗争を繰り広げ、やがて関東の一大勢力へと成長する伊勢(北条)氏の動向にも影響を受けることになります。

14歳で守護を継いだ信直(信虎)の甲斐統一

信虎の父・信縄は一族の多くを敵に回しただけでなく、今川氏の介入も受けて劣勢にありましたが、明応3年(1493)3月の合戦で信恵を破って優位に立ち、明応7年(1498)には父の信昌とも和解を果たしたことで、ようやく甲斐国内の戦乱も落ち着いてきました。

しかしそれも束の間、長く実権を握り続けた信昌が永正2年(1505)9月に死去、更に元々病弱だった信縄も永正4年(1507)2月に急死してしまい、甲斐を二分する内乱が再燃します。

この時、甲斐守護として父・信縄の後を継いだのが14歳の五郎信直、後の武田信虎でした。

かつて兄信縄と争った叔父の油川信恵は、これを好機と見て、甲斐東部の都留郡内に勢力を持つ小山田弥太郎(信恵の舅)らと手を組み反旗を翻します。

しかし、信直は永正5年(1508)10月の坊ヶ峰合戦で信恵を討ち果たして武田宗家を統一し、永正7年(1510)4月には戦死した小山田弥太郎の子・越中守信有に自身の妹を嫁がせ、都留郡を平定しました。

(武田家滅亡の危機に際して勝頼を裏切ったことで悪評の高い小山田左兵衛尉信茂は、越中守信有の孫にあたります。)

なお、小山田氏とともに信直に反旗を翻して敗れ、伊豆韮山の伊勢宗瑞の元へ逃れた工藤氏の子が、後に武田家の副将格として名を馳せた内藤修理亮昌秀と推定されています。

また『甲陽軍鑑』には、下総千葉氏の一族である原友胤・虎胤父子が、永正10年(1513)頃に甲斐へと逃れて信直に仕えたことが記されており、相模を制圧した宗瑞が上総の真里谷武田氏と下総千葉氏の争いに介入、永正14年(1517)に原氏が没落したことが背景にあるようです。

伊勢宗瑞とその主である駿河の今川氏親は甲斐の内乱にしばしば介入しており、永正12年(1515)10月には、西郡の強豪・大井信達が今川氏の支援を受けて挙兵しています。

信直は大井信達との戦いに苦戦を強いられますが、永正14年(1517)に正月に小山田軍が吉田城を攻略したことで、大井方の国人達が続々と帰参したため、孤立した今川軍は降伏、次いで大井信達も娘を信直の正室に差し出すことで講和が成立しました。

(この時に信直が娶った娘が、後の信玄とその弟・信繁、信廉の生母となる大井夫人です。)

大井氏の反乱を鎮圧した信直は永正16年(1519)、守護所を石和から躑躅ヶ崎へと移して大規模な居館を建て、ここを甲斐の府中と定め「甲府」と名付けました。

城下町建設に当たり、国人衆の屋敷を建てて強制的に移住させることで権力の集中を図った信直に対して、再び栗原氏、今井氏、大井氏が反抗したものの、永正17年(1520)6月にこれを鎮圧し、その後、躑躅ヶ崎館の北に防衛のための詰城である丸山城(積翠寺要害山城)を建設します。

こうして長きに渡った内戦を制した信直は、大永元年(1521)4月には従五位下左京太夫・陸奥守に任ぜられて名を信虎と改め、名実ともに甲斐の国主となりました。

伊勢宗瑞と協力して西へ勢力を延ばした今川氏親

武田氏が内乱に明け暮れた明応から文亀年間、駿河守護・今川氏親は叔父の伊勢宗瑞と共に、亡き父義忠の悲願でもあった遠江へ侵攻し、その大半を平定して東三河まで進出しています。

明応の政変においては義澄方として足利茶々丸を追討した今川氏でしたが、文亀元年(1501)には管領・細川政元からの支援要請に応じた信濃守護・小笠原氏と遠江守護・斯波氏の連合軍と戦って勝利しており、この頃は前将軍派に属して幕府(義澄方)と敵対していたようです。

また、今川氏は扇谷上杉方として関東にまで出兵し、永正元年(1504)9月には宗瑞が武蔵立河原合戦で関東管領・上杉顕定の軍と戦っています。

(なお、かつては宗瑞の関東進出=「下剋上」と捉えられていましたが、実際には今川氏を主体とする軍事行動を担っていたもので、独立した動きを見せるのは永正6年(1509)8月の扇谷上杉氏への敵対以後と考えられています。)

一方、畿内では永正4年(1507)に細川政元が暗殺され(永正の錯乱)、細川高国と細川澄元の両派に分かれた争乱が続いていましたが、永正5年(1508)4月には高国の要請を受けた周防守護・大内義興が、かつて明応の政変で京都を追われて諸国を流浪していた前将軍・足利義尹(義材改め)を擁立し、大軍を率いて上洛しました。

そして永正5年(1508)7月、今川氏親は将軍に復帰した義稙(義尹改め)により、斯波氏に代わる遠江守護に任じられました。

(なお、この頃に氏親は中御門家の娘を正室に迎えていますが、この夫人が今川義元の母で、氏親亡き後の今川家を支え続ける寿桂尼です。)

今川氏はその後も遠江奪回を目指す斯波氏と、これに呼応して度々反旗を翻した大河内貞綱と戦いました。

永正12年(1515)から翌13年にかけて、今川氏は武田信虎に叛逆した大井信達を支援していますが、その最中にも大河内貞綱は尾張守護・斯波義達や信濃の国人衆と連携して今川氏に背いており、大河内氏は信虎と協力関係にあったのかもしれません。

そして斯波氏を破った氏親は、末子の氏豊に斯波義達の娘を娶せるとともに、今川家庶流の那古野氏を継がせ、清須城の監視役として那古野城に入れました。

こうして、かつて越前、遠江、尾張の三ヶ国守護を務めた名門の斯波氏も、応仁・文明の乱を通じて越前を朝倉氏に、そして遠江を今川氏に奪われて凋落し、以後は尾張守護代・織田氏の傀儡として辛うじて命脈を保つに至ります。

余談になりますが、尾張の争乱の中で海上交通の要衝である津島湊を支配して勢力を拡大し、やがて那古野城を今川氏から奪取したのが勝幡城主・織田信秀(信長の父)で、その際の逸話として、城主の氏豊と連歌のやりとりを行って油断させ、仮病を使った奇策で城を奪い取ったことが伝わっています。

信虎最大の危機と太郎の誕生

長く続いた内乱を平定して新たな守護所を築き、朝廷からも甲斐の国主と認められた信虎でしたが、駿河から遠江、三河へと大きく領国を広げた今川氏と対立を深めたことで、最大の危機を迎えることになります。

大永元年(1521)2月、今川氏親の側室の出身である福島氏を大将とする、1万8千とも1万5千とも言われる大軍が甲斐へ侵攻したのです。

河内を制圧して甲府盆地へ進出する足がかりとした今川軍に対して、信虎は8月に河内を攻撃して富士氏の軍勢を破ったものの、9月の大島合戦に敗北、穴山氏など国人衆が今川方に寝返り、敵軍が甲府へと近付く中、覚悟を決めた信虎は、懐妊していた大井夫人を積翠寺要害山城へと避難させます。

そして、わずかに集まった2千の兵を率いて、同年10月16日に飯田河原で決戦を挑んで大勝し、今川軍を勝山城まで退去させました。

大井夫人は飯田河原の合戦後間もない11月3日に男子を出産、太郎と名付けられたこの男子が後の武田晴信(信玄)で、積翠寺には「信玄公産湯の井戸」とされる井戸が伝えられています。

勢いに乗った武田軍は11月26日、再び上条河原で今川軍に壊滅的打撃を与え、翌大永2年(1522)1月14日には富田城を開城させました。

『甲陽軍鑑結要』には、かつて下総から逃れて信虎の家臣となった原虎胤が上条河原の合戦で小畠虎盛とともに活躍し、虎胤は敵の大将福島兵庫の首級を挙げ、虎盛は福島の伯父山県淡路守を討ち取ったことが記されています。

(この縁で原虎胤と交流を深めた小畠虎盛は、後に虎胤の娘を嫡男昌盛の室に迎えますが、その昌盛の三男が『甲陽軍鑑』の編者と言われる小幡景憲です。)

最大の危機を脱した信虎は、大永2年(1522)8月に富士登山を行い、須山浅間社に太刀、具足、馬を奉献しました。

これ以後、国外へと目を向けた信虎は扇谷上杉氏と手を組んでたびたび関東へと進出し、扇谷・山内両上杉氏と決別し、今川氏からも独立して関東制覇を進めた北条氏綱(宗瑞の子)との戦いを続けることになります。

参考

- 市村高男『戦争の日本史10 東国の戦国合戦』(吉川弘文館)

- 柴辻俊六編『信玄の戦略 組織、合戦、領国経営』(中央公論新社)

積翠寺と要害山城

以下、2010年8月に甲府を訪れた際の写真です。

信玄が生まれたと伝わる積翠寺。

鐘には武田菱が!

積翠寺にある「信玄公産湯の井戸」

積翠寺の後方の山が、躑躅ヶ崎館の詰城にあたる要害山城です。

要害山の麓にはいわゆる「信玄の隠し湯」の一つと言われる要害温泉があり、旅館「要害」が建っています。

(Wikipediaによると、元山梨県知事の山本栄彦氏のご実家だそうです。)

ここにも武田菱!

要害山城への登城口は旅館の目の前です。

本丸までの道のりには虎口や竪堀などの遺構らしきものもあります。

不動曲輪には…

お不動さん。

なんだか信虎のように思えてきました。

途中、細くなっているところもあります。

本丸跡です。

こちらにも「武田信玄公誕生之地」の石碑があります。

追記

この記事の続きを書きました。

天正2~3年の「備中兵乱」の背景と備中松山城、備前常山城

「備中兵乱」までの備中松山城の歴史

上月城の戦い第二幕・尼子再興戦の終焉 で、天正6年(1578)7月17日に山中鹿介が最期を迎えた備中高梁の「阿井の渡」について触れましたが、この時に毛利輝元が本陣を置いていたのが、備中松山城です。

毛利輝元が入城するまでは、元就の代から毛利方として各地を転戦して活躍した備中成羽の国人・三村家親が、尼子方であった庄氏を追い落としたことから、松山城は成羽から移った三村氏の本拠地となっていました。

松山城は今の天守閣が建つ「小松山」の背後に、鎌倉時代に秋庭氏が最初に築いたという「大松山」の城があり、三村氏の頃には小松山と大松山の間に「天神丸」の存在が記録されています。

小松山城を築いたのは元弘の頃に駿河から下国した高橋氏(観応の擾乱で宮方に付き、石見国阿須那を本拠地とした高橋大九郎師光の家)で、24年間と長期に渡って備中高梁を領しています。

その後は備中守護・高師秀、ふたたび守護代秋庭氏と移り、永正5年(1508)に足利義尹を擁する細川高国・大内義興の連合政権が成立するとともに、足利支流で奉公衆の上野頼久が城主となってます。

この辺りから、大内と尼子の二大勢力、そして尼子と毛利の戦いの舞台になってくるわけですが、備中守護細川氏の守護代として台頭した庄氏が尼子方、以前から成羽を領していた三村氏が毛利方となって争い、尼子晴久死後の衰退に伴って毛利氏が勢力を拡大するとともに、三村家親がほぼ備中を制圧しました。

しかし家親は、当時は毛利と敵対関係にあった宇喜多氏との争いの中、宇喜多直家の手の者によって鉄砲で狙撃され殺害されてしまいます。

家親の跡を継いだ三村元親は以後、宇喜多直家を仇敵として復讐の機会を待っていたのですが、元亀3年9月、毛利氏が宇喜多氏と和睦するに至ったため、やがて三村氏は豊後大友氏や瀬戸内水軍の村上武吉、阿波三好氏ら毛利氏の敵対勢力と結び、毛利方から離反することになります。

こうした経緯により、松山城の三村氏と宇喜多氏の対立を軸として備中全土に渡った争乱が、いわゆる「備中兵乱」です。

「備中兵乱」以前の毛利と織田の関係

三村氏が毛利方から離反したのは天正2年(1574)10月頃とされていて、元和元年(1615)に中島大炊助元行が著した『中国兵乱記』(『備中兵乱記』の元ネタとされる)には、毛利氏を頼って備後鞆の津に下向した将軍・足利義昭が上洛軍を起こそうとしたため、信長は三村氏へ密使を送り、将軍の上洛を阻止したあかつきには備中・備前両国を宛がう旨の誓紙を与えたことが記されています。

『中国兵乱記』では足利義昭は若江城に落ちた後、毛利家を頼って難波から船で鞆の津に着いたとしており、これを出迎えた小早川隆景に涙を流しながらこんなことを言わせています。

「昨日まで頼みとしていた織田信長が今日は敵となり、尼子氏一族を近年討手に下された。毛利家は今日よりお味方と頼りに思召され、これまでご下向くださったのは当家の名誉であり、代々の御恩に報いるために忠節を尽くしたい」

しかし、実際には義昭はまだこの時期には鞆に下向していなかったようで、槇島城落城が天正元年7月18日、本願寺の斡旋によって若江城の三好義継の元に逃れた後、24日には毛利家に援助要求を出したものの無視されたためか、その後11月に堺を経て紀伊へと逃れています。

(信長から毛利氏へも、義昭の策動で敵対した者は全て打ち破ったと関東を平定した情勢を報告しており、義昭に与しないよう念を押している様子が伺えます。)

永禄から元亀年間にかけては織田政権の方でも、西播磨で反抗を続ける浦上宗景や小寺政職に対して、永禄12年(1569)8月に摂津池田氏や別所氏の軍勢とともに木下秀吉を派遣して小寺方の城を次々と攻略、永禄13年(1570)3月には毛利元就の求めに応じて播磨・備前へ軍勢の派遣を約束するとともに、義昭がかねてより大友氏に働き掛けていた毛利氏との和睦に従うよう求めるなど、毛利氏との強調姿勢を保ってきました。

元亀2年6月に毛利元就が没した際も弔問の使者を派遣するとともに、篠原長房ら阿波・讃岐勢を撃退したことを祝福しており、元亀3年に大友宗麟が上洛を望んだ際には大友氏と敵対する毛利氏との関係を慮り、毛利氏の賛同を得ることを通達するなど、現在もドラマで描かれているような強大な武力を背景に「天下統一」を進める覇王というイメージとは異なった姿が見て取れます。

毛利と織田の関係は、本心はともかく表面的には敵対するには至っていなかったのです。

宇喜多直家と浦上宗景の対決が後の織田と毛利の衝突を招いた?

永禄12年(1569)頃、浦上宗景は宇喜多直家と共に大友氏と結んで毛利包囲網の一角を担っていました。

元亀元年(1570)8月には直家が毛利方であった石川久式の備中国幸山城を攻撃、10月には宗景が三好三人衆と結んで織田方であった別所氏の三木城を攻撃、元亀2年(1571)5月には篠原長房率いる阿波勢や三好方の香西氏ら讃岐勢と共に、毛利氏の備前侵攻の重要拠点であった児島へ侵攻するなど、浦上・宇喜多氏は畿内に蠢動する三好三人衆や阿波三好氏とも協力し、毛利-足利義昭-織田に対抗しましたが、児島合戦に敗れて阿波・讃岐勢も撤退し、備前は毛利方の勢力下に置かれています。

ところが、今度の三村氏の毛利方離反に際しては、備中幸山城の石川久式、備前常山城の上野隆徳は共に三村家親の娘婿であることから元親に味方したため、毛利軍の攻撃を受けて落城しています。

(余談ですが、後に備中高松城の戦いで水攻めを受けて切腹開城し後世に名を残した清水長左衛門宗治は、備中石川氏の一族で高松城主であった石川久孝の娘婿です。)

三村氏離反の背景には、天正2年(1574)3月、宇喜多直家が浦上宗景に対して反旗を翻したため、宗景も直家に対抗する形で信長に援軍を要請するとともに、尼子勝久を擁する山中鹿介や美作三浦氏などの反毛利勢力と連携した経緯がありました。

(ちなみに、かつて宇喜多直家は浦上宗景の被官と捉えられ「下剋上」の典型とされましたが、近年の研究ではこの頃の両者はほぼ対等の関係であったと考えられています。)

織田と毛利の対立以前に、浦上氏と宇喜多氏の決定的な対立が引き金となり、宇喜多氏を仇敵とする三村氏は宗景の呼びかけに応じて反毛利方へと転じたわけです。

なお、『備中兵乱記』では毛利方に包囲され籠城軍からも逃亡や降伏する者が続出する中、切腹を決意した三村元親を説得しようとした石川久式が、落ち延び先に天神(浦上宗景の居城)や高田(三浦貞広の居城)を挙げて「豊後の誓紙」を守るよう進言し、元親の方も久式に対して、讃岐へ落ち延びて阿波、因幡、丹後に援軍を求めて本意を遂げるよう勧めていることが示唆的です。

美作三浦氏は天文年間に尼子氏の侵攻を受けて尼子方となり、当時毛利方だった三村家親(元親の父)によって没落させられてますが、後に山中鹿介に支援されて復帰したという経緯があります。

阿波三好氏は天正元年5月に三好長治が名将・篠原長房を討伐、その後阿波一国に日蓮宗を強制して宗論を起こすなど、かなり傾いていますが(実際、常山城からの援軍要請は無視された)、因幡ではまだ尼子再興軍が大友氏の支援を受けつつ粘っている状況でした。

毛利氏にとっては「備中兵乱」を平定した戦況と合わせて、天正3年(1575)1月に因幡・但馬方面で尼子再興軍を支持していた山名氏と和睦したことで、反毛利勢力を織田方に走らせた結果、自らの元に将軍を呼び込む要因となってしまったように思えます。

信長の失策が招いた混乱

宇喜多直家は浦上宗景との対決に当たって、今は亡き浦上政宗(浦上宗景の兄)の孫で、小寺政職の元で養育されていた浦上氏嫡流の久松丸を擁立しており、小寺氏が宇喜多氏に協力したことが伺えます。

天正元年(1573)12月の安国寺恵瓊書状には、浦上宗景が信長によって備前・播磨・美作三ヶ国の朱印を与えられたことが記されています。

一 備・播・作之朱印、宗景江被出候、是も対芸州進之由、事外之口納ニて候、 一 別所・宗景間の儀も当時持候と相定候、別所も自身罷上候、一ツ座敷にて両方江被申渡候、宗景江三个国之朱印礼、従夕庵過分ニ申懸候、おかしく候、

浦上宗景は長らく敵対していた別所氏と共に信長の元に上洛して和睦を申し渡された際、信長から「備播作之朱印」を与えられますが、恵瓊はそのことが毛利氏にとって意外であったこと、夕庵(信長の右筆)から過分な礼を要求されたことがおかしいという感想を述べています。

この時に同席していた別所氏は播磨の諸勢力中で早くから織田方として活動しており、この一件は別所氏の信長への不信を招き、後に反旗を翻す一因にもなったと考えられますし、宗景と共同歩調を取っていた宇喜多直家も同様だったのではないでしょうか。

しかし、信長も宗景を積極的に支援したわけではなかったようで、天正3年9月頃に居城天神山城を追われた宗景は、9月12日には御着城の小寺政職の元へと逃れ、その後は何度か上洛して信長に面会した記録はあるものの、没落の一途を辿っています。

小寺政職が宇喜多直家の離反に協力したのは何だったのかと思ってしまいますが、政職の行動も浦上宗景への不信感が原因だったと考えると、信長の失策が招いた結果とも言えるのではないでしょうか。

織田と毛利の対立と宇喜多氏の飛躍

毛利氏が信長との断交に踏み切ったのは天正4年(1576)5月頃のことで、4月には信長が前年の10月に一旦和睦した石山本願寺との戦闘を再開、5月3日には原田直政(塙直政、南山城守護と大和守護を務めて信長上洛以降の畿内において最も重用された人物)をはじめ塙一族の多くが討死、明智光秀や荒木村重、三好康長らが篭る天王寺砦が逆襲を受け、信長が自ら救援に向かうも軍勢が思うように集まらず苦戦しているところでした。

信長もその頃には毛利氏による本願寺への兵糧搬入の風聞を耳にして、安宅信康(淡路水軍を率いた三好長慶の弟・安宅冬康の子)に対してその阻止を命じるとともに、別所長治に命じて水軍の着岸地点となる播磨高砂城の梶原平三兵衛を攻略させるなど、警戒を強めています。

紀伊へと落ち延びていた足利義昭も天正4年(1576)2月には備後鞆の津に下向し、毛利氏に対して幕府の再興を命じており、その後の本願寺方の善戦も影響したのか、ついに毛利氏は瀬戸内水軍の派遣を決断、7月15日に木津川口において織田水軍を撃破し(第一次木津川口の戦い)、本願寺への兵糧搬入に成功します。

その後、天正5年(1577)2月に信長の紀州攻めを受け、播磨侵攻を開始した毛利方の尖兵となったのもまた、宇喜多直家でした。

天正2年から3年にかけて、毛利方を離反した三村元親とそれに与した勢力を討つとともに、共闘関係にあった浦上宗景を没落させた宇喜多直家は、この時期最も巧い立ち回りを見せ、美作・備前・西播磨にかけて勢力を広げました。

参考

- 加原耕作『新釈 備中兵乱記』(山陽新聞社)

- 若松和三郎『戦国三好氏と篠原長房』(戎光祥出版)

備中松山城

備中松山城は日本三大山城に数えられ、貴重な現存12天守のひとつでもあります。

明治以来放置され天守も倒壊寸前でしたが、昭和14年、大戦前の厳しい状況の中、町民一丸となって復元に尽力されたとか。

天然の岩盤と組み合わされた石垣が、実に壮観です。

右側の岩盤には亀裂が見つかっており、京都大学防災研究所の変動監視システムが取り付けられていて、20分間隔で岩盤斜面の動きが計測されているそうです。 山上にある文化遺産の監視・保護技術開発のための貴重な試験地になっているとか。

天守内では備中兵乱を紙芝居で紹介するDVDも見られました。

約30分の力作で、備中松山城の落城までの経緯と備前常山城における三村方の終焉を『備中兵乱記』に沿って分かりやすく紹介する内容でした。

後ろ姿もお忘れなく。

大松山や天神丸跡にはまだ行ったことがありませんが、いずれ見に行きたいところです。

城下町高梁の「備中兵乱」関連情報

細川高国政権期、永正年間に松山城主となった上野頼久が再興した頼久寺には、頼久の墓とともに三村家親・元親・勝法師丸の三代の墓があります。

まるで城郭のようにも見える頼久寺ですが、関ヶ原の戦功で小堀正次が初代松山藩主に封じられた後、子の政一(遠州)によって作られたという枯山水庭園があります。一般的にはそちらの方で有名な史跡ですね。

家親・元親父子の墓。

松山落城となった天正3年(1575)5月21日、元親は石川久式ら家臣の説得に応じて落ち延びたものの途中で怪我を負い、家僕達も逃亡あるいは捕らえられ殺されたため、6月2日、通りかかった樵に頼んで毛利方の大将・小早川隆景の本陣から検死を呼び、切腹したと伝えられています。

元親の嫡子・勝法師丸の墓。

『備中兵乱記』には、勝法師丸は備前賀茂虎倉城主・伊賀左衛門久隆が生け捕りにし、小早川隆景の本陣に引き渡して出家させるよう申し出たたものの、わずか8歳でありながら毛利方の兵が皆驚いたほどの口才を見せたため、後顧を憂いた隆景によって殺害されたと伝えられています。

(なお、この話は『中国兵乱記』では石川久式の子・石川勝法師とされています。)

昭和50年6月2日、三村家親四百遠年忌に建てられた供養碑。

八幡神社のすぐ側にある「三村元親公腰掛岩」 特に説明書きはなかったのですが、落ち延びた元親がここに腰掛けたという伝承があるのでしょうか。

八幡神社はこんな立地です。

こちらは市街地にあります「城下町高梁 歴史文化ギャラリー」

館長をされていたのは郷土史研究家で篆刻家という方で、城下町高梁や松山城の古写真、周辺史跡の資料など充実していました。

訪問したのは4年以上前ですが、松山藩主・水谷勝隆が定林寺に伝えたという、軍配についての話を伺ったことを覚えています。

水谷氏は下総の大名・結城氏の重臣を務めた家柄で、水谷勝俊が関ヶ原の戦功によって常陸下館藩の大名となった後、子の勝隆が備中成羽、次いで備中松山に移封されました。

備中松山藩主としての水谷勝隆は城下町の基礎を築いただけでなく、高梁川の水運整備や玉島新田の開発など産業の育成に力を入れ、現在の倉敷地方の繁栄にも繋がった名君として、高く評価されています。

(岡山と倉敷は結構仲が悪いという話を聞きますが、岡山の基礎は宇喜多氏が築いたのに対して、倉敷は水谷氏という成り立ちの違いが影響しているのかも?)

備前常山城の関連史跡

天正3年(1575)6月7日、備中兵乱における三村方の終焉を迎えた常山城は、児島湖、児島湾を見渡す山上にあります。

最後の城主となった上野隆徳(高徳、隆式とも)の碑。

松山城に入った奉公衆の上野氏との関係については、庄氏によって滅ぼされてしまった松山城の上野兵部少輔頼久-頼氏は上野氏の庶流で、常山城の上野氏は鬼邑山城に入った本家の上野民部大輔信孝の流れとされています。

また、同時期に備中へ入国した将軍近臣達の中に二階堂氏があり、その子孫の中島大炊助元行が書いたのが『中国兵乱記』で、これが『備中兵乱記』の元ネタと言われています。

落城に際して敵陣に切り込んだと伝えられる、女軍の墓が三十四基あります。(暗くてすみません…後で知った話ですが、どうも地元では心霊スポット扱いされているとか…。)

『備中兵乱記』には、上野高徳の妻は男勝りの勇敢な女性で、小早川隆景麾下の勇将・浦兵部丞宗勝率いる毛利軍に一矢報いるべく侍女達三十余人を従えて切り込み、名のある武士数名を切り伏せ手疵を負わせ、浦宗勝と一騎討ちを望んだものの、「女は相手にできない」と拒否され、やむなく城に戻って自刃したと伝えられています。

麓にある戸川友林の墓と友林堂。毛利氏の支配下に置かれた常山城は宇喜多直家に預けられ、重臣の戸川秀安(友林)が城主となりました。

登城通の途中で見かけた「底無井戸」

常山城址には石積みも残っていたようですが、この時は時間が足りず見ることが叶いませんでした。 でも、代わりに見られた夜景はなかなか印象的でした。

追記

この記事の補足的な記事を書きました。

上月城の戦い第二幕・尼子再興戦の終焉

別所氏の離反と毛利方による上月城包囲

上月城の戦い第一幕・秀吉の播磨侵攻 からの続きです。

天正5年(1577)12月、播磨佐用郡を平定した秀吉は、最前線となった上月城を尼子主従に守らせて自身は龍野へと移り、網干郷に禁制を与えるなど戦後処理を行った後、一旦長浜城へ戻りました。

播磨をほぼ制圧し順調に見えた秀吉の中国経略でしたが、その裏では毛利方による離反工作が進んでいました。

天正6年(1578)2月下旬、中国攻めを再開するため、別所氏家臣・賀須屋内膳の城に播磨の諸将を招集したという「加古川評定」の後、三木城の別所長治が東播磨の諸城主と示し合わせ、信長に反旗を翻したのです。

三木城は京都と姫路を結ぶ交通の要衝に位置し、織田方としてはこれを無視するわけにはいかないため、別所氏の離反を知った秀吉は姫路の書写山圓教寺に要害を構えて本陣とし、三木城攻略を開始しました。

なお、別所氏が離反する以前の天正5年(1577)12月、秀吉は信長上洛の頃から織田方として活動していた別所重棟(長治の叔父)の娘と、小寺官兵衛の嫡子・長政との縁談を進めています。(事態の急変もあってか履行はされなかったようですが…。)

そのような経緯もあり、天正6年(1578)4月2日、別所氏を支援するために毛利水軍が雑賀衆と共同して別府に上陸し、織田方に留まった別所重棟が守る阿閉城に攻め寄せた際、秀吉は小寺官兵衛を援軍として派遣し、毛利勢を撃退しています。

(しかし官兵衛は翌年10月、三木城攻略の最中に反旗を翻した荒木村重の元へ説得に赴き、囚われの身となってしまうわけです…。)

別所氏に与同した城主は、志方城の櫛橋左京亮、神吉城の神吉民部少輔、淡河城の淡河弾正、高砂城の梶原平三兵衛、野口城の長井四郎左衛門、端谷城の衣笠豊前守などで、その他にも周辺の小城主が三木城に入城し、総勢7500にも及びました。

(ちなみに『軍師官兵衛』では櫛橋左京進が官兵衛と同格の家臣として登場していますが、実際の櫛橋氏は赤松政則に重用された三奉行の筆頭・櫛橋則伊を輩出した赤松惣領家累代の重臣の家柄であり、むしろ小寺氏と同格の領主と言える存在でした。)

秀吉は4月12日に野口城を攻め落としたものの、その直後の4月18日、吉川元春率いる3万の大軍が播磨へと進出し、上月城に到着します。

そして、4月28日には早くも毛利勢による攻撃が開始され、前年末の上月合戦で秀吉によって苦杯をなめた、宇喜多直家の兵も出陣しています。

なお、宇喜多直家は出陣に当たって毛利氏に人質を差し出しており、この時点ではまだ毛利方として活動していますが、5月24日には宇喜多氏の家臣で赤穂郡八幡山城主の明石飛騨守が竹中半兵衛に内応の相談をしており、直家も本心から毛利氏に従っている訳ではなかったようです。

『備前軍記』には、この時直家は病気を装って岡山に残り、代わりに弟の七郎兵衛忠家を遣わしたと記されており、事実、上月城落城後に毛利軍が帰国すると、翌天正7年(1579)9月頃には織田方へ鞍替えし、佐用郡と赤穂郡を安堵されることになります。

毛利方は上月城攻略に際して周辺に数多くの陣所を築きましたが、吉川元春の書状によると「仕寄」を設けて攻め口を固め「帰鹿垣」を三重四重に巡らせたとあり、前年の秀吉による上月城攻めと同様に、補給路を断って城兵の逃亡を防ぎ、厳重に包囲した様子が伺えます。

上月城への援軍到着と秀吉の苦悩

姫路に本陣を置いていた秀吉ですが、東播磨における別所方の離反に続き、毛利攻めの橋頭堡であった上月城も逆に毛利方の大軍による包囲を受け、東西両面に兵を割かざるを得ないという苦しい状況に陥っていました。

この情勢を重く見た信長は4月29日、滝川一益、筒井順慶、明智光秀に上月城の救援を命じ、5月には自らも播磨へ出陣しようとしますが、佐久間信盛や滝川一益に止められて思い直し、代わりに信忠、北畠信雄、神戸信孝、細川藤孝、佐久間信盛らの大軍を派遣することを決めました。

そして5月4日、上月城の救援に向かった秀吉が荒木村重とともに高倉山に着陣しますが、吉川元春は書状に敵の軍勢が予想よりも少なかったと記しており、毛利方3万に対して劣勢だったようです。

また、援軍を率いて書写山に到着した明智光秀が連歌師の里村紹巴に送った書状には、敵は陣所に立て篭もったままで合戦に及ぶ様子はないと記しており、早くも長期戦になることを予想していたようです。

もっとも、秀吉の焦りに反して織田方の士気が上がらなかった理由として、援軍の諸将に秀吉の失態を本気で援護するつもりがなかったとか、鹿介が光秀の仲介で信長を頼ったにも関わらず秀吉の麾下に移ったため、光秀は尼子主従のことを快く思っていなかったとか、すでに荒木村重はこの頃から二心を抱いていたとも言われています。

秀吉の織田政権における立場は、天正5年7月23日に小寺官兵衛へ宛てた自筆の書状にも表れていて、自分と親密になることで官兵衛が他人から蔑まれることを心配し、官兵衛のことは兄弟同然に思っているという、泣き落としのような内容が記されています。

毛利方による上月城への包囲と織田方の援軍との睨み合いが続く中、5月28日には大亀山の毛利本陣から上月城に対して大砲が撃ち込まれ、櫓が次々と破壊され多くの死者を出したと伝えられています。

これを裏付けるように宝暦年間には上月城二の丸の辰巳の岸の崩れから五百匁(約2kg)の鉛弾が発見され、当時の三日月藩主・森対馬守に献上されています。

なお軍記物には、上月城の尼子軍はこの砲撃への対抗策として、十人の強者が密かに大亀山に登り、大砲を担ぎ上げて谷底に投げ落とそうとするも、山麓に生えていた大木の根に引っ掛かって果たせなかったことが記されています。

上月合戦(高倉山麓の合戦)と秀吉軍の撤退

6月16日、秀吉は上洛して信長の元に赴いて今後の戦略を仰ぎましたが、信長は三木城の攻略を優先することを決定し、上月城の援軍を撤退するよう命じました。

この時点では瀬戸内の制海権は毛利氏の水軍によって掌握されており、三木城との連携を遮断するために、水軍が着岸できる港を持つ高砂城や、街道の要衝に位置する志方城を攻略する必要があったため、上月城はもはや見捨てるほかなかったのでしょう。

軍記物によると、秀吉はこの時、自分の元にいた亀井新十郎(尼子旧臣で鹿介の娘婿)に上月城への伝令を命じ、鹿介に対して、後日また再起の機会を与えることを約束し、城中の兵士は残らず切って出るよう伝えさせようとします。

6月24日、新十郎は何とか城内へ忍び込み秀吉の策を伝えたものの、すでに覚悟を決めていた鹿介は、一人でも多くの軍卒の命を全うするために自分が身代わりとなると言い、自分の志を継いで尼子再興に尽くせと諭し、新十郎を秀吉の元に脱出させたといいます。

しかし、実際にはそれに先立つ6月21日、秀吉は本陣を構えていた高倉山の麓で毛利軍と交戦して大敗したようで、毛利方諸将への「高倉麓合戦」「羽柴陣麓合戦」における戦功を賞した感状が数多く残っています。

毛利方ではこの時の戦いを「上月合戦」と呼称しており、狭義での上月合戦とはこの6月21日に高倉山麓で行われた合戦を指すとのことです。

そして6月26日、秀吉軍は滝川一益、明智光秀、丹羽長秀を三日月山に上らせて援護を受けつつ本陣を引き払い、その日のうちに書写山まで撤退してしまいました。

これにより孤立無援となった上月城と尼子再興軍の運命は、まさに風前の灯となりました。

上月城の開城降伏と鹿介の最期

4月18日の吉川元春による包囲からすでに2ヶ月が経ちましたが、5月末に元春嫡男・元長が記した書状には、この頃にはすでに城内の水と食糧が尽きており、逃亡者が出だしていたことが記されています。

そして7月5日、鹿介からの申し入れによってついに上月城は開城、降伏することとなりました。

開城に際して、首領である尼子勝久および弟助四郎の切腹と、毛利家に敵対する者の処刑が行われましたが、尼子方の日野五郎、立原源太兵衛、山中鹿助に宛てて、毛利方の吉川元春、小早川隆景、口羽中務大輔春良、宍戸隆家が連署した起請文には、城兵の身の上を保障することが記されており、その他の多くの者は命を助けられたようです。

『陰徳太平記』などの軍記物には、7月1日の夜に城内で評議した結果、7月2日に老臣の神西三郎左衛門元通が上月城の尾崎に出て、敵味方が見守る中で切腹したことや、7月3日に尼子勝久が山中鹿介、立原源太兵衛に対し、命を永らえて尼子再興の悲願を達成するよう最後の主命を下した後、潔く切腹した様子が描かれています。

また、下城した鹿介が吉川元春・元長に面会した際、勝久から賜った名刀で元春を刺し殺そうと企んだものの、警戒されて果たせず、逆に元春は鹿介の殺害を決心したとも伝えています。

上月城落城直後の天正6年7月8日、鹿介が家来の遠藤勘介に宛てた書状が残されています。

永々被遂牢、殊当城籠城之段無比類候、於向後聊忘却有間敷候、然者何ヘ成共可有御奉公候、恐々謹言 七月八日 幸盛(花押)

長年に渡る牢人の苦労と上月城籠城の忠節は今後いささかも忘れることはないが、ここで主従の縁を断って、何処へでも奉公せよと勧めているのです。

鹿介が自身の運命をどのように捉えていたのかは定かではありませんが、7月17日、備中松山城の毛利輝元本陣へ連行される道中、甲部川と成羽川の合流点である「阿井の渡」で殺害されました。

なお、鹿介の享年は通説では34歳とされていますが、鹿介の最期を描いた諸軍記の中で最も古い、天正8年に尼子旧臣の河本隆正が記したという『雲陽軍実記』には39歳と記されています。

山中鹿介幸盛の評価について

鹿介は吉川元長の書状に「鹿介当世のはやり物を仕候、只今こそ正真之天下無双ニ候、無申事候」と評されており、この一文について、鹿介の往生際の悪さを嘲ったものだとか、主君を渡り歩く当時の武士の風潮に同調することで犠牲を最小限に食い止めたことを評価するものだとか、様々に解釈されています。

ともあれ、毛利氏に仕えて家名を残した武士たちも覚書に鹿介と戦ったことを特筆しており、当時から武勇に優れた武将として評価されていたようです。

鹿介は江戸時代から幕末にかけて、御家再興に力を尽くした忠臣として知られるようになり、頼山陽や勝海舟にも高く評価されたほか、岡谷繁実が記した逸話集『名将言行録』にも掲載され、史実から離れて英雄「山中鹿之助」として人気を博すようになります。

そして昭和11年(1936)、かつて月山富田城があった広瀬で幼時を過ごした文部省図書監修官・井上赳の尽力で、小学国語読本に「山中鹿之助」を主人公とする『三日月の影』が収録されるに至り、その名は全国的に知れ渡りました。

戦後、忠君愛国教育の反動から鹿介の評価は一転しますが、尼子再興の悲願達成のため最後まで命を惜しみ、諦めることなく戦い続けたその精神が、多くの人の心を捕らえたことは間違いありません。

参考

- 妹尾豊三郎『山中鹿介幸盛』(ハーベスト出版)

- 山下晃誉『上月合戦 ~織田と毛利の争奪戦~』(兵庫県上月町)

- 福本錦嶺『別所氏と三木合戦』(三木市観光協会)

- 島根県立古代出雲歴史博物館『戦国大名 尼子氏の興亡』図録より

- 藤岡大拙『富田城落城後の尼子氏』

- 中野賢治『「鹿之助」像の変遷』

なお、三木合戦の概要については以下の記事にも書いていますので、併せてお読みいただけると幸いです。

上月城の尼子関連史跡

尼子氏関連の顕彰碑が並ぶ場所には「尼子橋」が掛けられています。

「尼子勝久公四百年遠忌追悼碑」と「山中鹿之介追頌之碑」

「神西三郎左衛門元通公追悼之碑」出雲市長とあります。

神西氏は承久の乱後に出雲神西庄の地頭となったという、尼子氏の下国以前からの有力な国人で、『雲陽軍実記』に尼子氏の本拠・月山富田城の防衛網「尼子十旗」の第七として挙げられる神西城(龍王竹生城)の城主を務めた一族です。

神西元通は毛利氏による月山富田城攻めにおいて降伏しましたが、永禄12年(1569)6月に尼子勝久が出雲へ上陸した頃から再興軍に加わり、上月合戦では開城に際して勝久とともに自刃しました。

その最期について『陰徳太平記』に、城の尾崎に出て包囲軍の前で「鐘馗」の曲舞を謡った後、腹を十文字に掻き切ったと記されており、教養のある老将であったことが伝わっています。

鹿介終焉の地、備中高梁の関連史跡

阿井の渡にある「山中鹿之介墓」

元々は正徳3年(1713)、備中松山藩士の前田時棟と佐々木群六によって五輪塔が建立されたもので、洪水によって流されたため、新たに建てられたものとのことです。

バス停の名も「鹿之助前」(笑)

こちらは観泉寺にある鹿介の墓

鹿介が阿井の渡で最期を迎えた際、観泉寺の住職が遺体を引き取って供養して付近に葬ったものの、明治35年に至って新たに墓石を建立し、菩提を弔うこととしたものだそうです。

上月城の戦い第一幕・秀吉の播磨侵攻

上月城と赤松七条家と上月氏

上月城は播磨国佐用郡の西端に位置し、美作・備前に通じる交通の要衝に築かれた城です。

天正6年(1578)に尼子勝久と山中鹿介ら旧臣達が織田方の一員として御家再興を掛けて戦った最後の舞台として知られていますが、中世における経緯はあまりよく分かっていません。

赤松円心の嫡子・範資を祖とする赤松七条家が14世紀頃から佐用郡一帯を領しており、秀吉の書状においても「七条城」と記されていることから、代々赤松七条家が城主を務めた城であったと見られています。

七条家からは、赤松政則の養子として惣領家を継承した赤松義村が出ていますが、その当時の上月城主の名前は一次史料からは明らかではありません。

江戸時代に成立したという『播州佐用軍記』には、弘治3年(1557)に赤松義村の子・政元が上月城を再興し、その子・政範の代に宇喜多直家を通じて毛利方になったと記されていますが、この書物に掲載されている七条家の系譜には誤りがあるようで、信頼することはできません。

一方で赤松氏の一族衆に上月氏がおり、文明13年(1481)までは上月に所領を保持していたことが確認できるものの、上月氏と上月城との関わりについては一次史料から見出すことができていないようです。

(上月氏出身の人物では、相国寺蔭涼軒主として幕政に参与し、嘉吉の乱で足利義教の首級を受け取ったと伝わる季瓊真蘂、赤松家の旧臣達が南朝方から神璽を奪還した経緯を『南方御退治条々』と題して書き残した上月満吉がいます。)

『備前軍記』には、秀吉の攻略によって城主・赤松政範が自刃した後に入城した尼子再興軍と、挽回を図る宇喜多軍との間で三度に渡る争奪戦が繰り広げられる様子が描かれており、その中で宇喜多直家の家臣として真壁彦九郎治次・次郎四郎治時の兄弟とともに、上月出身の勇将・上月十郎景貞なる人物を登場させています。

現在放映中の大河ドラマ『軍師官兵衛』では、官兵衛の妻・光の姉「力」の嫁ぎ先を上月城主・上月景貞としています。

後に三木合戦に際して光の実家である櫛橋氏は織田方を離反しますが、その原因を補強する上でも、このような設定が好都合だったのでしょう。

惣領家すら登場することなく、龍野赤松氏だけが「赤松」と呼ばれている作品なので、七条家の存在も無視されて当然かもしれません。

織田と毛利の衝突、小寺官兵衛の英賀合戦での活躍

両勢力の衝突は天正4年(1576)、毛利氏が信長と敵対していた将軍・足利義昭を鞆に迎え、同じく以前から信長と敵対し孤立した状況にあった一向宗の総本山・石山本願寺を援助するため、瀬戸内水軍を差し向けたことから始まります。

毛利方の水軍は第1次木津川口の戦いで織田方の船団を破り、石山本願寺への物資の搬入に成功して戦況を有利に進めました。

また、天正5年(1577)2月に信長が紀州雑賀へ一向宗門徒の討伐に向かった隙を突いて、翌月には毛利方の尖兵を務める備前の宇喜多直家が龍野城へ侵攻を開始し、4月には小早川隆景麾下の軍勢も室津に上陸、陸海両面から進軍した毛利方の軍勢は、水運の要衝である英賀で合流しようとしていました。

英賀城は伊予河野氏の氏族と伝わる三木氏の居城で、16世紀初めに英賀御堂本徳寺を建立して以来、播磨における一向宗の一大拠点となっていました。

黒田氏からは官兵衛の妹(または姉)が三木氏に嫁いでいましたが、英賀衆は毛利氏とともに本願寺を支援し信長に敵対しため、織田方となった小寺氏とは疎遠になっていたようです。

そして天正5年(1577)5月14日、小寺官兵衛は主君政職とともに英賀に出陣し、毛利軍と交戦して多くの敵を討つ活躍をしました。

『軍師官兵衛』では英賀に攻め寄せてきた毛利の大軍を迎え撃つという描写になるようですが、実際には(おそらくは信長の命によって)妹の嫁ぎ先を攻撃するという、非情な決断をせざるを得なかったということです。

東播磨では別所氏を代表とする諸勢力がかねてから織田方に付いていましたが、英賀合戦の勝利によって西播磨での戦況も好転したことを受け、信長は秀吉を播磨に派遣することを決定します。

秀吉の播磨佐用郡への侵攻

天正5年(1577)10月15日、秀吉は播磨出陣に先立って小寺官兵衛に起請文を送りました。

その内容は「佐用郡之内七条殿分領、同淡川(淡河)之事」を与えること、官兵衛を粗略に扱うことなく何事も直接相談すること、人質の身の安全を保障すること、官兵衛の居城を借用すること、そして英賀合戦での軍功を褒め称えるもので、秀吉は小寺政職よりもむしろ官兵衛の力量を頼みとして、強固な関係を結ぼうとしていたことが伺えます。

一方、信長も秀吉の出陣に先立って、美作の江見九郎次郎や備中の庄市助といった有力な国人に対して書状を送り、秀吉に従って忠節を尽くすよう申し付けています。

なお、ちょうどこの頃、松永久秀・久通父子が大和信貴山城に籠って謀叛を起こしており、信長は織田信忠を大将として細川藤孝、明智光秀、筒井順慶らを派遣し、大和の諸城を攻略していますが、信貴山城への攻撃には秀吉も従軍していたようです。

信貴山城は10月10日に松永父子の割腹自焼によって落城しましたが、秀吉は10月22日に上洛した後、その翌日には播磨へと出陣しています。

また秀吉は10月26日、江見九郎次郎に対して播磨への着陣を命じるとともに、山中鹿介を通じてきた内々のことを承諾したと信長の御朱印状が発給されたことを伝え、忠節を尽くすよう申し付けています。

後に尼子旧臣達が上月城に入ることになりますが、山中鹿介はそれ以前から美作方面で調略に奔走していたことが伺えます。

播磨に入国した秀吉は国衆から人質を集めた後、まず但馬南部の朝来郡を攻略し、太田垣輝延の竹田城を攻め落として弟の小一郎を城番に入れ置き、次いで播磨佐用郡へと侵攻しました。

佐用郡では福原城、上月城、利神城(別所中務の城とあります)が秀吉に敵対していましたが、まずは11月27日に福原城から迎撃に出てきた城兵と交戦し、城主とその弟の首を討ち取って落城させました。なお福原城主の名は則尚と伝わっていますが、一次史料にはその存在は明らかでないようです。

また、福原城下の戦いでは小寺官兵衛と竹中半兵衛のドリームタッグが先遣隊となって活躍し、多くの敵を討ち取ったと伝わっています。

秀吉の上月城攻め「子ともをハくしニさし、女をハはた物にかけならへ置候事」

福原城を落とした秀吉軍は、翌11月28日に上月城を包囲して水の手を奪ったところ、上月城の援軍にやって来た宇喜多直家の軍勢と交戦、散々に切り崩された宇喜多勢は備前との国境付近まで敗走し、多くの兵を失いました。(秀吉の書状には六百十九の首級を討ち取り、雑兵達は切り捨てたと記されています)

上月町には「戦」という地名や「戦橋」という名前の橋が今も残っており、秀吉と宇喜多の軍勢が激しく戦ったことが伝えられています。

宇喜多勢を破った秀吉が再び上月城に攻めかかったところ、すでに水の手を奪われた城方は降伏を申し入れてきましたが、秀吉はこれを拒絶し、「返り猪垣」を三重に設けて逃亡を防いだ上で、出入口に「仕寄」を設けて攻め口を固め、12月3日には城内へと攻め込んで敵兵の首を悉く切り落としました。

そして秀吉は、敵方への見せしめのために、女子供二百余人を備前・美作・播磨の国境において、子供は串刺しに、女は磔に掛けて並べ置いたと、自らの書状に記しています。

『軍師官兵衛』において秀吉は庶民の味方で戦を嫌う人物として描かれていますが、討ち取った首級や人数には誇張があるにしろ、実際にはこのような残酷な処刑の様子を書状に記すような人物だったということです。

この第1次上月合戦における小寺官兵衛の具体的な働きは分かりませんが、信長は官兵衛に対して佐用での活躍を称え、感状を与えています。

ドラマではおそらく上月合戦における秀吉の酷薄さも、それに絡む官兵衛の姿も描かれることはないでしょう。そのような姿勢で果たして得意の城攻めの実態をどの程度伝えられるのか、疑問に感じますが…。

福原城に次いで上月城を落城させた後、残る利神城も降伏を願い出てきたため、秀吉は人質を三人召し取って来年2月まで別所中務に城を預けることにしました。

上月城を拠点に再興を目指した尼子旧臣たち

織田方の中国経略における最前線となった上月城には、山中鹿介ら尼子再興軍が留め置かれましたが、鹿介は引き続き江見氏や草刈氏といった美作の国人達を織田方に引き入れるために働いています。

山中鹿介ら尼子旧臣たちは、永禄9年の毛利元成による月山富田城の落城以来、新宮党の尼子誠久の遺児で東福寺に逃れて僧となっていた勝久を還俗させて擁立し、山名氏や大友氏などの反毛利勢力と連携して旧領である出雲や伯耆に侵攻したり、但馬から因幡へと攻めこんで鳥取城を奪うなど、毛利の勢力圏を荒らし回ってきました。

しかし天正3年(1575)正月、尼子を支援していた但馬の山名祐豊が生野銀山の支配権を巡って信長と対立したことから、山名氏は毛利氏と和睦するに至り、次第に戦況は不利に傾いていったため、天正4年(1576)5月には因幡における最後の拠点であった若桜鬼ヶ城を退去して、信長を頼ることになりました。

尼子氏の再興を掛けて戦ってきた鹿介たちでしたが、あえて最前線である上月城に踏みとどまって戦功を立てることで、出雲復帰への道を開こうとしていたのだと思います。

以下、上月城へ入城した尼子再興軍の戦いぶりを『陰徳太平記』や『備前軍記』などの軍記物から、ざっと紹介します。

上月城に入った鹿介は、京都で待機していた尼子勝久を迎えるため少数の兵を残して城を出ましたが、その隙を突いて奇襲してきた宇喜多直家の部将・真壁彦九郎治次によって上月城を奪われてしまいます。

しかし、鹿介が勝久を奉じて引き返してくると、臆病風に吹かれた真壁彦九郎は備前岡山へと逃げ帰ったため、尼子主従は難なく再入城を果たし、亀井新十郎、神西三郎左衛門、川副右京亮、加藤彦四郎ら尼子の残党二千余が参集したとあります。

また天正6年(1578)1月、兄に代って上月城の奪回に出陣した真壁次郎四郎治時を夜襲によって討ち取った尼子再興軍は、物資が心許なかったため秀吉と相談して密かに姫路へと退いたとありますが、これを受けた宇喜多直家が上月城の守将として遣わしたのが、上月出身で武勇の誉れも高いという上月十郎景貞だとしています。

しかし、3月には秀吉が再び大軍を率いて上月城を攻略、城の四方から火を放って城山一帯を火の海と化し、たまらず城を出た景貞は秀吉本陣の高倉山を目指して駆け上ったものの、鹿介が切り込んだため本陣に近づけず、諦めて自刃したと記しています。

なお『宇喜多戦記』では上月十郎景貞の死について、秀吉は降伏を申し入れてきた十郎を許さずに切腹を命じ、その首を安土に送った後、さらに城内の兵は見せしめとして蓑笠を付けて磔にした上で火をつけて焼き殺したため、その地は「張付谷」とも「地獄谷」とも呼ばれるようになったと記しているそうです。

上月城を巡る宇喜多勢と尼子主従の争奪戦は、江戸時代以降に成立した軍記物で描かれたものですが、現代の作品には赤松七条家と上月氏を混同して上月城主を「上月政範」などとしているものも見られ、『軍師官兵衛』をきっかけに調べた方がまた混乱するんじゃないかと思い紹介しました。

長くなったので、尼子再興軍と鹿介の最期については次回に続きます…。

参考

- 妹尾豊三郎『山中鹿介幸盛』(ハーベスト出版)

- 山下晃誉『上月合戦 ~織田と毛利の争奪戦~』(兵庫県上月町)

- 落穂ひろい 赤松一族と家臣団

以下、4年前に上月城跡に訪れた際の写真です。

尼子再興軍の最後の舞台ということで、どれほどの要害なのかと期待しましたが、想像していたよりも小さな丘陵地で、正直なところ、この地に篭って3万にも及ぶ毛利の大軍に立ち向かったということが、とても信じられませんでした。

「赤松蔵人大輔政範君之碑」

秀吉の佐用郡侵攻時に落城した際の城主と伝わる赤松政範の慰霊碑で、落城時の守将の末裔・大谷義章氏が文政八年(1825)に250回忌を営んだ際に建立されたものだとか。

「上月氏発祥之地」の碑

実は訪問当時、赤松氏のこともよく知らなかったくらいだったので、当然七条家も上月氏もピンときませんでした…。

尼子ファンということで訪れた上月城でしたが、地元の人たちにとっては秀吉も尼子再興軍も等しく余所者であって、特に秀吉には残酷な仕打ちを受けているだけに、案内板にもそういう記述が目立ちました。

三木城などもそうですが、播磨の人々にとって秀吉には恨みの方が大きいのかもしれません。

大河ドラマ『軍師官兵衛』以前の播磨の戦国時代あらすじ(ほぼ赤松氏の話)

現在、NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』が第2話まで放映されていますが、ここまでは黒田家が仕える御着城の小寺政職と、龍野城の赤松政秀という局地的な対立関係しか描かれておらず、その前提となる赤松惣領家の性煕(晴政)と義祐の父子対立はおろか、その存在すら触れられていません。

また、畿内を制していた三好政権の様子が全く話題に上らない一方で、今のところ何の関係もない織田氏の状況が伝えられています。

そして唐突に室津の浦上政宗が登場し、黒田(小寺)職隆との縁組に官兵衛の恋心を絡ませるという不思議な展開。

(当時の政宗は天神山城を本拠とする弟・宗景との抗争で落ち目になっていたことが背景にあるのですが、その辺の経緯も触れられず…)

このままでは、後々の上月合戦や三木合戦の背景がちゃんと描かれるのか不安になってきました。

ドラマに便乗して、この機会に官兵衛が生まれ育った播磨の戦国期についてあらすじをまとめてみます。

といっても、序盤はほとんど赤松氏の話になるわけですが…まずは没落からの再興を果たした赤松政則と、その頃に活躍した重臣たちについて。

赤松政則、赤松家を再興

嘉吉元年(1441)6月24日、赤松満祐が結城合戦の戦勝祝いと称し、将軍・足利義教を自邸に招いて暗殺した「嘉吉の変」は歴史の授業で習った方もいるかと思います。

これにより赤松惣領家は山名持豊(宗全)率いる幕府軍の討伐を受けて没落、領国であった播磨・備前・美作三ヶ国は山名氏に与えられましたが、嘉吉3年(1443)9月の旧南朝勢力による「禁闕の変」で強奪されていた神璽(三種の神器の一つ、八尺瓊勾玉)を取り戻した功績により、長禄元年(1457)12月、赤松氏は満祐の弟・義雅の孫にあたる道祖松丸(政則)を家督として再興することを幕府から認められました。

この時、神璽奪還のため吉野に潜入した赤松牢人達を指揮したのが、京都雑掌を務めた小寺藤兵衛入道性説で、現在ドラマに登場している小寺政職の先々々々代に当たるようです。(性説…則職-村職-則職-政職)

赤松家は再興によって加賀半国守護に補任され、小寺氏を守護代として入部したものの前守護・富樫氏の勢力によって阻まれ、領国支配は困難を極めたようです。

応仁・文明の乱で播磨・備前・美作を奪回

その後、応仁の大乱が起こると赤松氏は東軍の一員として活動しましたが、この時幼少の政則とともに京都で軍勢を率いたのが、家宰とも呼ぶべき腹心の浦上美作守則宗です。

ドラマでは室津の浦上政宗が官兵衛の父・職隆の養女「たつ」を子息・清宗の嫁に迎えたところですが、則宗は政宗の先々々代に当たります。(則宗-佑宗-村宗-政宗)

則宗は幼い政則の後見役として共に在京し、侍所所司代として土一揆を鎮圧し将軍義政から太刀を拝領するなど、かねてより幕府の信頼は厚く、洛中の戦いでも赤松軍を率いて活躍しました。

特に応仁元年(1467)8月の南禅寺裏山の戦い(東岩倉の戦い)では、援軍として三千の兵を率いて入京した則宗は大文字山に陣取って篝火を焚き、大石の投擲によって大内軍、山名軍、畠山軍、斯波軍と四度に渡って撃退したと伝わっています。

一方で、一族衆・下野守家の赤松政秀は山名軍が京都で戦っている隙を突いて播磨に攻め込み、僅か数日で播磨を回復。備前と美作においても現地勢力の協力を得て、山名氏が任じた守護代の軍勢を撃退し、念願の三ヶ国奪回に成功しました。

同姓同名で紛らわしいのですが、赤松政秀は現在ドラマに登場している赤松政秀の先々々代に当たります。(政秀-則貞-村秀-政秀)

また、播磨奪回戦にはドラマに登場し黒田家とも縁が深いとされている、廣峯神社の神官・廣峯氏も加わって活躍しています。

山名氏との戦いで別所氏が抬頭

長く続いた応仁・文明の乱は細川勝元と山名宗全の死後、東西両軍の和睦がようやく成立しましたが、各守護家が国元で抱える対立関係は何ら解決していません。

赤松氏も力ずくで旧領を回復したとは言え幕府から正式な守護職を得たわけではなく、再び山名氏に領国が返還されると危惧したのか、最後まで和睦に反対しています。

そして案の定、文明15年(1483)12月、山名氏が失った三ヶ国を奪還するために本国但馬から播磨へと侵攻を開始し、血気に逸る赤松政則は迎撃に向かいましたが、国境付近の真弓峠で赤松軍と山名軍が激突、赤松氏は敗北して政則が逃亡、行方不明となってしまいました。

この結果を受けて浦上則宗、小寺則職をはじめとする年寄衆は政則を見限り、赤松庶流の有馬氏から猶子を迎えて家督を継がせることを幕府に申請しますが、山名氏との苦しい戦いが続く中、新たに赤松庶流を擁立して山名方につく者も現れるなど、領国は混乱に陥っていたようです。

一方この時、堺に逃亡していた政則を迎えて上洛し、文明16年(1484)2月に再び家督へと返り咲くのに尽力したのが赤松氏の一族、別所則治です。

則治は後に「三木の干殺し」によって滅ぼされた別所長治の、先々々々代に当たります。(則治-則定-村治/就治-安治-長治)

政則は、山名氏との戦いを前にかつて自分に背いた重臣達とも和解を果たして播磨に出陣、一進一退の攻防が続きましたが、次第に赤松氏が優勢となり、山名氏の領国因幡や伯耆で起こった反乱も功を奏して、長享2年(1488)頃には再び播磨・備前・美作の三ヶ国から山名氏の勢力を駆逐することに成功しました。

この一連の戦いに多大な貢献を果たした別所則治は東播磨守護代に任ぜられ、西播磨守護代は龍野を本拠とする赤松政秀、備前守護代は浦上氏の一族である浦上宗助、美作守護代は浦上氏の配下にあった中村氏が務め、領国からの財政を段銭奉行の小寺氏と薬師寺氏が統括する体制が確立されました。

政則死後の混乱と則宗の挫折

政則は明応5年(1496)2月、従三位への叙任という栄誉を受けた翌月に病死しました。

政則は京都で育った幼少期から威儀の正しい美男子との評判が高く、音曲や猿楽に才能を示し、作刀でも後世に名を残した才人でしたが、その権力は浦上則宗ら重臣たちの支持なくしては成り立たないものでした。

その一方で権勢を振るった浦上則宗も、一族を守護代とする備前を除けば、政則の権威なくしては領国を治めることはできませんでした。

また、主に幕府の一員として在京し寺奉行も務めた則宗は、幕府の基本方針である寺社本所領安堵を遵守する立場であったため、荘園を押領しようとする在国の被官人達とは対立する宿命にありました。

赤松氏が山名氏と激戦を繰り広げていた頃、幕府は奉公衆の所領や寺社本所領の押領が過ぎた近江の六角氏を討伐するため、将軍足利義尚自らが軍を率いて出陣、赤松氏からも則宗が参陣しましたが、鈎の陣中で義尚から「浦上カ家ヲ続酒承テ飲メ」と下句を求められた則宗は「天ヲ戴ク松之下草」と続け、これに感じ入った将軍から衣服を賜っています。

「天」とは将軍のことで、「松」とは赤松氏のことを指しているそうです。

それが本心からの言葉だったのかは分かりませんが、則宗は主君政則の死後、赤松七条家からの養子・道祖松丸(後の義村)を擁して守護の権限を掌握しようとし、他の被官人達からの反発を受けることになります。

一方、別所則治は政則の未亡人で管領・細川政元の姉である洞松院尼を擁立、これによって播磨国内は「東西取合」と呼ばれる混乱に陥りました。

やがて、則宗が劣勢のうちに将軍と細川政元の仲介による和睦が成立しましたが、政則の死は則宗にとって好機とはならなかったわけです。

一族を守護代として備前の領国支配を強め、政則のもと権勢を振るった則宗でしたが、文亀2年(1502)6月に74歳で死去しました。

各地で続く争乱は、在地支配を進める守護代層の自立を促すとともに、在京守護達の下国を招きましたが、この頃はまだ畿内周辺において幕府-守護体制は健在で、将軍の方も守護家の庶子を直臣である奉公衆に任命するなど、特定の守護家が力を持ち過ぎることを忌避していました。

だからこそ、則宗のように有力守護家の被官でありながら、将軍からの信頼をも受けて権勢を振るう者が現れたのだと思います。

戦国大名が現れなかった播磨

赤松家を再興した政則の時代についてざっと紹介しましたが、現在ドラマが扱っている永禄年間から遡ること約60年、この時期に活躍した赤松重臣達によって、天正まで続く播磨の勢力図がすでに形作られていることが分かると思います。

この後、幕府では足利義材(義政の弟である義視の子)が、若くして陣中に没した義尚の跡を継ぎ再度の六角討伐に乗り出しますが、大した成果を上げないまま終結、やがて細川政元と日野富子、政所執事・伊勢氏らによる力ずくの将軍交代劇「明応の政変」により、再び義澄と義材という二人の将軍方に分かれた争いが始まり、これが政元の死後、細川高国と細川澄元(後に細川晴元)という細川家を二分する「両細川の乱」に繋がっていきます。

播磨では引き続き赤松重臣達が、畿内政権における勢力争いや山名氏、尼子氏といった外部勢力の侵攻を通じて自立性を強めつつ主導権を争う展開が繰り返されますが、惣領家が次第に権力の実体を失っていく一方で、彼等の中からも戦国大名と呼ぶべき突出した勢力は現れませんでした。

ただ一人、則宗に次ぐ浦上氏の傑物(と言っていいでしょう)浦上村宗は、時の管領・細川高国と結び、赤松家で養育していた足利亀王丸(義晴)を上洛させるとともに、ついに主君の赤松義村を弑逆し高国政権下で最有力の大名にまでなったのですが、義村の嫡子・政村の裏切りによる「大物崩れ」の敗戦で野里川の露と消えてしまいました。

播磨から戦国大名が出なかった理由を播州人の気質に求める意見もありますが、畿内に近いため幕府内の勢力争いに巻き込まれざるを得なかったこと、大内氏や尼子氏といった西国の大大名の通り道となったことなど、地勢的な問題が大きかったように感じます。

ドラマではこれから、大内と尼子という大勢力の中から成長し中国を制した毛利氏と、三好政権を畿内から駆逐した織田氏の二大勢力に集約されていく様が描かれていくのでしょうけど、その狭間で苦闘した赤松氏とその旧臣達の姿もきちんと描いてくれることを期待しています。

続きはこちら 大河ドラマ『軍師官兵衛』以前の播磨の戦国時代あらすじ(ほぼ赤松氏の話)・続

参考

- 作者:

- 出版社/メーカー: 神戸新聞総合出版センター

- 発売日: 2011/06/01

- メディア: 単行本

- 渡邊大門『戦国誕生 中世日本が終焉するとき』(講談社)

- 渡邊大門『黒田官兵衛 作られた軍師像』

私の戦国観の半分は、大門先生の著作でできています。(四分の一くらいが川岡勉先生、残りはその他…)

「史跡巡りメモ」なので一応それっぽい写真を…。

たつの市立埋蔵文化財センター『特別展 西播磨の戦国時代 ~赤松氏の興亡~』のポスター。肖像は赤松政則です。ここが私の赤松歴のスタートとなりました。

赤松氏の系譜。政則の養子となった義村は、円心の長男・範資の流れ「赤松七条家」の生まれ。京都の屋敷が七条にあったことからそう呼ばれたそうです。

龍野城。と言ってもこれは脇坂氏入城後の近世城郭で、赤松時代の遺構は後方にそびえる鶏籠山上にあります。

小寺氏の居城、御着城址にて。現在は公園になっていて、お城風の姫路市役所東出張所が建っています。

小寺一族らを祀る小寺大明神にて。

御着城址の説明板にもありましたが、御着城を築城したという「小寺政隆」は「享禄三年浦上村宗に攻められ討死した」とあるので小寺村職のことですね。元の名が政隆で、義村からの偏諱を受けたということでしょうか。

「小寺豊職」は赤松政則の偏諱を受けて則職と名乗ったようなので…これに碑文の内容を加えると、性説…豊職(則職)-政隆(村職?)-則職-政職-久兵衛政則…となりますね。

没落した小寺政職は毛利氏のもとに逃れて子孫は黒田家に仕えたという話をどこかで見ましたが、どうなんでしょうか。

あと、村職は則職に御着城を譲った後、庄山城で敗死したので、ここは間違いだと思います。

追記(2014-01-22)

『軍師官兵衛』に関連しておすすめのブログを紹介します。

『戦え!官兵衛くん。 』 http://kurokanproject.blog.fc2.com

史実に即した内容で播磨・備前・美作を中心に戦国時代の流れを漫画で紹介されています。 ピンポイントで入る解説の丁寧さや俯瞰的な視点がとても参考になります。

序盤の官兵衛をとりまく人たちの人間関係 http://kurokanproject.blog.fc2.com/blog-entry-6.html

上の記事の画像は播磨の状況を手っ取り早く知るのに役立つと思います。

追記(2014-01-24)

『黒田官兵衛 作られた軍師像』を参考に小寺氏の系譜を訂正しました。

なお、則職のことを浦上村宗と交戦し永正17年(1520)に敗死したとする一方で、村職については「動向はほとんどわかっていない。若年で亡くなったと考えられる」と書かれています。

御着築城を始め色々なところで名前を見る「小寺政隆」の事跡については、一次史料からは確認できないのかもしれません。

沖縄の城跡めぐり(浦添城)と三山時代

めぐり、という程は巡れていませんが、先日の沖縄旅行で浦添城(うらそえグスク)に訪れました。

浦添城と中山王国の流れ(英祖王まで)

13~14世紀にかけて、各地で「按司」と呼ばれる指導者が石垣によって築かれた城塞「グスク」を拠点として抬頭、沖縄本島は北山、中山、南山の三大勢力に統合されていきます。

そのうち後の琉球王国の前身である中山王国の拠点が浦添城で、正史では保元の乱に敗れて琉球へと流れ着いた源為朝と大里按司の妹との間に生まれた尊敦が浦添の按司となって中山を平定、1187年に舜天と名乗って舜天王統の祖となったとされています。

(この辺りはいわゆる日琉同祖論の起源となった為朝来琉伝説が、17世紀に羽地朝秀によって編纂された琉球王国の正史『中山世鑑』に盛り込まれたものと言われています。日本と琉球の関係構築に関わる政治的な問題も背景にあるようで、深入りするのはちょっと難しそうなところですが…)

舜天王統は3代の義本王の時に飢饉によって国が乱れ、1260年に伊祖城を拠点とする英祖が王位を譲り受けて浦添城に入ったとされ、実際にグスクが建築されたのはこの英祖王の頃と言われています。

ここは山の中腹にある「浦添ようどれ」(夕凪の意)と呼ばれる琉球王国初期の王陵へと続く御門で、かつては「暗しん御門(うじょう)」と呼ばれるトンネル状の門だったものが、先の沖縄戦で上部の岩が崩されてしまったそうです。

浦添城は北西方面の海岸と首里の間にある要地のため、城全体が米軍の集中砲撃を受けて石垣のほとんどが破壊され、基礎石を残すのみとなってしまいました。

再建された浦添ようどれ一番庭の門。

向かって左側の東室が、浦添に生まれて第二尚氏王統7代目の王位についた尚寧王の王陵。

右側の西室が、英祖王の王陵です。

王陵を守護する石獅子。元々は左右一対だったものですが、右側の石獅子は沖縄戦で破壊されてしまいました。

1997年から始まったようどれの復元事業は2005年に完了しましたが、グスクの石垣の復元工事は現在も続いているようです。

グスクとようどれを結ぶ階段

ようどれの説明板

城壁を見上げて

一部、古い石積みが残っているようです。

グスク内にいくつかある御嶽(拝所)のひとつ、ディーグガマ。

「浦添王子遺跡」とありましたが、由来は分かりませんでした。

ディーグガマの上には、1952年に建てられたという沖縄戦の慰霊塔「浦和の塔」があり、その真下の洞窟は納骨堂になっています。

以下、説明板より

この慰霊塔は 西暦一九四五年 昭和二十年の沖縄戦で護国の神と殉じた忠霊の冥福を祈り 併せて再び侵すまじき戦争えの道と地上永劫の平和の祈りをこめて 西暦一九五二年 昭和二十七年三月 浦添村民の浄財により建立され 更に 一九六三年三月 昭和三十八年 南方同胞救護會の援助で補修工事がなされた 塔名は津津浦浦の平和の守護神として忠霊の照覧鎮座を願い「浦和の塔」と命名したものである

納骨堂には村内各地で散華した軍人軍属及び民間人五千余柱を安置し 毎年十月に村主催の慰霊祭を行っている

一九六三年三月 浦添村

石垣の美しさに興奮して軽く高揚していた心に、ずしりと重く響きました。

このような個人で建てられたと思われる慰霊碑もありました。

ここは琉球王国の始まりの地として重要な史跡であるとともに、沖縄戦の戦跡でもあるわけで…そういう意味でも、首里城だけではなくこの浦添城にもぜひ訪れてみてください。

中山王国から琉球王国へ(察度王統から第二尚氏王統樹立まで)

5代90年続いた英祖王統の次に政権を奪取したのが、中山国北東で威勢を誇った勝連按司の娘を妻に迎え、積極的な交易により力を蓄えたと伝えられる察度で、前王が死去した翌1350年に察度王統を樹立しました。

察度王は1372年、建国間もない明朝の招きに応じて初めて入貢し、後の琉球王国まで続く大陸との貿易と文化交流の嚆矢となりました。

読谷山宇座出身の泰期は進貢使として琉球で初めて大陸へ渡ったことから、説明板には大交易時代を先導した「商売の神様」として商売繁盛を期して建立した、といったことが書かれていました。

察度王統は2代56年続きましたが、1406年には佐敷城を拠点としていた尚思紹とその子・巴志が浦添に攻め入って武寧王を滅ぼしました。

武寧の世子を称して明国の冊封を受け「琉球国中山王」に封じられた思紹は、拠点を首里城へと移して各地へ侵攻を続け、1416年に北山の今帰仁城を攻略、1421年に思紹が死去して巴志が王位を継承、1429年には南山城を攻略して三山統一を果たしました。

こうして尚巴志によって琉球王国が成立、先代の尚思紹から数えて7代64年が第一尚氏王統とされていますが、その治世も決して盤石ではありませんでした。

王位継承を巡る「志魯・布里の乱」や、有力按司の反乱「護佐丸・阿麻和利の乱」を経て、1469年にはクーデターを起こして王族を追放した前摂政の金丸が「尚円」を名乗り、第二尚氏王朝を樹立します。

(武寧の世子を称した尚思紹もそうですが、明国との冊封関係を円滑に継続するためにこのような措置をとったものと思われます。)

護佐丸と阿麻和利については、昨年に訪れた中城城と勝連城が大きく関係しており、いずれ紹介したいところですが、今回はこのへんで。

参考書籍

座間味栄議『三山とグスク グスクの興亡と三山時代』(むぎ社)

- 作者:座間味 栄議

- 出版社/メーカー: むぎ社

- 発売日: 2012/06

- メディア: 単行本

読谷村の物産館で見かけて、パラパラと内容を見て即買いしました。

南山配下の12城、中山配下の8城、北山配下の5城が紹介され、それぞれ現在の様子と周辺の史跡や御嶽、それに歴史的な背景が解説されている本で、沖縄の城巡りが楽しみになりそうです。

旅先ではよく現地で出版されている歴史関連の本を探すのですが、沖縄は特にその数が多く感じました。

発行元「むぎ社」のWebサイトもありました。

むぎ社は沖縄県の歴史・民俗・自然を中心に、地方出版物を刊行する出版社です。